愛車のホンダ レブル。スタイリッシュなデザインと乗りやすさで人気のバイクですが、一部のユーザーから「駐車中に勝手に動いた」「キーがオフなのにセルモーターが回った」といった、にわかには信じがたい現象の報告が上がっています。エンジンもかかっていない、誰も乗っていないはずのバイクが、なぜか突然動き出す…想像しただけでも恐ろしいですよね。

この不可解な「レブル 勝手に動く」問題は、単なる都市伝説なのでしょうか? それとも、実際に起こりうる電気系統の不具合なのでしょうか? この現象が発生した場合、バイクの損傷はもちろん、周囲への物的損害や、最悪の場合は人身事故につながるリスクも考えられます。所有するユーザーにとっては、非常に深刻な問題と言えるでしょう。

この記事では、レブルが勝手に動く現象の考えられる原因を、スターターリレーの不具合や配線のショート、バッテリーの問題など、電気系統を中心に徹底的に探ります。さらに、実際に発生した場合の対処法や、トラブルを未然に防ぐための予防策、メーカーのリコール情報など、レブルオーナーが知っておくべき情報を詳しく解説していきます。あなたの愛車を守り、安全なバイクライフを送るために、ぜひ最後までお読みください。

- レブルで「勝手に動く」現象は実際に報告されており、電気系統の不具合が主な原因と考えられる

- スターターリレーの誤作動や配線のショート、バッテリーの問題などが要因となる可能性がある

- 過去には関連するリコールも発生しており、対象車両かどうか確認が必要

- 現象発生時の適切な対処法と、定期的な点検・メンテナンスによる予防策が重要

レブルが勝手に動く現象の原因を探る

- スターターリレーの不具合が引き起こす誤作動の可能性

- 配線のショートや接触不良による電気系統トラブル

- バッテリーの劣化や異常が原因となるケース

- ニュートラルスイッチやクラッチスイッチの故障

- 洗車や雨天走行後の水分による影響

- 経年劣化や腐食による部品の不具合

- 考えられるその他の要因と複合的な問題

スターターリレーの不具合が引き起こす誤作動の可能性

- 「勝手に動く」現象の最有力候補であるスターターリレーの役割と不具合を解説。

- リレーが固着したり、誤って通電したりするメカニズムを探る。

- 過去のリコール事例との関連性にも言及する。

レブルが勝手に動くという不可解な現象の原因として、最も可能性が高いと考えられているのが「スターターリレー(マグネティックスイッチ)」の不具合です。スターターリレーは、スタータースイッチ(セルボタン)を押したときに、バッテリーからの大電流をセルモーターに流すための重要な部品です。通常は、キーがオンの状態でスタータースイッチを押した時だけ作動し、セルモーターを回転させます。しかし、このリレー内部で何らかの異常が発生すると、キーがオフの状態や、スタータースイッチを押していないにも関わらず、勝手に通電してしまうことがあります。これが「誤作動」です。

スターターリレーが誤作動を起こすと、セルモーターに電気が流れ、エンジンを始動させようとします。もしこの時、バイクがギアに入った状態(特に1速)で駐車されていると、セルモーターの力で車体が前方に押し出され、「勝手に動く」という現象が発生するのです。ニュートラルに入っていれば車体は動きませんが、セルモーターが回転し続けるため、バッテリー上がりやモーターの焼損に繋がる可能性があります。リレーの誤作動の原因としては、内部接点の固着やショート、あるいは制御回路の異常などが考えられます。特に、湿気や水の侵入による内部の腐食や、経年劣化による部品の消耗などが引き金になるケースが多いようです。

実際に、過去にはホンダの他の車種でスターターリレーの不具合によるリコールが発生した事例もあります。特定の条件下でリレーが誤作動し、意図せずセルモーターが回転する可能性があるという内容でした。レブルにおいても、同様の構造を持つ部品が使われている可能性があり、このスターターリレーの不具合が「勝手に動く」現象の核心である可能性は非常に高いと言えるでしょう。もし、同様の現象が発生した場合、まずはスターターリレーの点検、あるいは交換を検討することが重要です。放置すると、バッテリー上がりだけでなく、重大な事故に繋がるリスクもあるため、早期の対応が求められます。

配線のショートや接触不良による電気系統トラブル

- スターターリレー以外の電気系統トラブルの可能性を探る。

- 配線の被覆剥がれや断線、コネクターの接触不良などが原因となるケースを解説。

- カスタムや事故歴がある車両は特に注意が必要であることを示唆する。

スターターリレーの不具合以外にも、電気系統のトラブルがレブルを勝手に動かす原因となる可能性があります。その代表的なものが、配線のショートや接触不良です。バイクの車体内部には、様々な電装部品を繋ぐ多数の配線(ハーネス)が張り巡らされています。これらの配線の被覆が、振動や摩擦、経年劣化などによって剥がれたり傷ついたりすると、金属部分がフレームなどの他の金属部分に触れてしまい、「ショート(短絡)」を起こすことがあります。特に、スターター回路に関連する配線でショートが発生すると、意図しないタイミングでセルモーターに通電してしまう可能性があります。

また、配線と配線を繋ぐコネクター部分での接触不良もトラブルの原因となり得ます。コネクターの端子が腐食したり、緩んだりしていると、電気が正常に流れなくなったり、逆に予期せぬタイミングで通電してしまったりすることがあります。特に、スターターリレーやスタータースイッチ周辺のコネクターに問題があると、誤作動を引き起こすリスクが高まります。洗車や雨天走行などで水が浸入しやすい箇所や、エンジンの熱や振動の影響を受けやすい箇所の配線・コネクターは、特に劣化が進みやすいため注意が必要です。目視での点検では発見しにくい内部的な断線や接触不良も考えられます。

さらに、ハンドル周りのカスタムや電装品の追加、あるいは過去の事故による修理歴などがある車両は、配線の取り回しが変更されていたり、接続が不適切であったりする可能性も考えられます。これらの作業が原因で、配線に無理な力がかかったり、被覆が傷ついたりして、後々ショートや接触不良を引き起こすケースも少なくありません。もし原因不明の電気系トラブルが発生した場合、これらの配線やコネクターの状態を一つ一つ丁寧にチェックしていく必要があります。専門的な知識やテスターが必要になる場合も多いため、不安な場合はディーラーや信頼できるバイクショップに点検を依頼するのが賢明です。

バッテリーの劣化や異常が原因となるケース

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- バッテリーの状態が電気系統の安定性にどう影響するかを解説。

- 電圧不安定や内部ショートなどが誤作動を引き起こす可能性を示唆。

- バッテリー端子の緩みや腐食もトラブルの原因になることを指摘。

バイクの電気系統の心臓部とも言えるバッテリー。このバッテリーの劣化や異常も、間接的に「勝手に動く」現象に関係している可能性があります。バッテリーは、エンジン始動時にセルモーターへ大電流を供給するだけでなく、走行中や停止中も様々な電装品へ安定した電力を供給する役割を担っています。しかし、バッテリーが劣化してくると、電圧が不安定になったり、十分な電流を供給できなくなったりします。このような不安定な電力供給状態は、電子制御されている部品(リレーなど)の誤作動を引き起こす要因となることがあります。

例えば、バッテリー内部の劣化が進み、一時的に異常な高電圧や低電圧が発生した場合、それがスターターリレーなどの制御回路に影響を与え、誤って作動させてしまう可能性が考えられます。また、極めて稀なケースですが、バッテリー内部でショート(短絡)が発生し、異常な電流が流れることで、電気系統全体に悪影響を及ぼすことも考えられます。バッテリー自体が直接セルモーターを回すわけではありませんが、電気系統全体の安定性を損なうことで、間接的に誤作動を誘発する可能性があるのです。

さらに、見落としがちなのがバッテリーターミナル(端子)の状態です。ターミナルの接続が緩んでいたり、白い粉状の腐食(サルフェーション)が発生していたりすると、接触不良を起こし、電力供給が不安定になります。これもまた、電気系統の不安定化を招き、電装品の誤作動に繋がる可能性があります。特に、振動の多いバイクでは、ターミナルの緩みは起こりやすいトラブルの一つです。バッテリーの寿命は一般的に2~3年と言われていますが、使用状況によってはもっと早く劣化することもあります。定期的なバッテリー電圧のチェックや、ターミナル部分の清掃・増し締めといったメンテナンスは、電気系統のトラブルを予防する上で非常に重要です。

ニュートラルスイッチやクラッチスイッチの故障

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- エンジン始動に関わる安全装置であるスイッチ類の役割を説明。

- これらのスイッチが故障した場合に起こりうる問題を解説。

- 直接的な原因とはなりにくいが、関連性を考察する。

バイクには、安全のためにいくつかのスイッチが設けられています。例えば、ニュートラルスイッチは、ギアがニュートラルに入っていることを検知するスイッチです。多くのバイクでは、ギアがニュートラルに入っていないとセルモーターが回らない、あるいはクラッチを握らないと回らないような安全機構が備わっています。また、クラッチスイッチは、クラッチレバーが握られていることを検知するスイッチで、これも同様にエンジン始動の安全条件に関わっています。これらのスイッチが故障した場合、本来セルモーターが回らないはずの状況で回ってしまう、あるいはその逆の現象が起こる可能性があります。

例えば、ニュートラルスイッチが「常にニュートラルである」と誤った信号を送り続けるような故障を起こした場合、ギアが入っていてもクラッチを握らずにセルボタンを押すとセルが回ってしまう可能性があります(車種の制御によります)。また、クラッチスイッチが「常に握られている」と誤認識するような故障の場合も同様です。ただし、これらのスイッチの故障が、キーオフの状態で勝手にセルモーターが回るという「レブル 勝手に動く」現象の直接的な原因になる可能性は低いと考えられます。なぜなら、これらのスイッチはあくまでスタータースイッチを押した際の「始動許可条件」に関わるものであり、キーオフの状態でスターターリレー自体を誤作動させるものではないからです。

しかし、これらのスイッチの故障が、他の電気系統の不具合と複合的に関わっている可能性はゼロではありません。例えば、配線のショートなどによって、キーオフにも関わらずスターター回路に微弱な電流が流れているような状況下で、ニュートラルスイッチやクラッチスイッチの誤信号が加わることで、リレーが作動してしまう、といったシナリオも考えられなくはありません。また、これらのスイッチの接触不良などが原因で、スターターリレーに断続的に信号が送られ、リレーの寿命を縮めたり、不安定な状態を招いたりする間接的な影響も考えられます。直接的な原因とは断定しにくいものの、エンジン始動に関わるこれらのスイッチ類の状態も、念のため確認しておくと安心でしょう。

洗車や雨天走行後の水分による影響

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 水分がバイクの電気系統に与える悪影響について解説。

- 特にスターターリレーや配線コネクターへの水の侵入リスクを指摘。

- 洗車方法や雨天走行後のケアの重要性を示す。

バイクにとって水は大敵です。特に電気系統の部品は、水分の侵入によって様々なトラブルを引き起こす可能性があります。洗車時や雨天走行後に「レブルが勝手に動く」現象が発生したという報告がある場合、水分が原因となっている可能性も考えられます。スターターリレーや配線のコネクター、スイッチ類などは、完全な防水構造になっていない場合が多く、高圧洗浄機による洗車や、長時間の雨天走行によって内部に水が浸入してしまうことがあります。

スターターリレー内部に水分が侵入すると、端子間がショートしたり、内部部品が腐食したりして、誤作動の原因となります。一時的に水が付着しただけでも、乾燥するまでの間、不安定な動作を示すことがあります。また、配線のコネクター部分に水が入ると、端子間で意図しない通電(リーク)が発生したり、接触不良を起こしたりする可能性があります。これがスターター回路で発生すれば、セルモーターの誤作動に繋がる可能性があります。特に、古いバイクや、過去に転倒などでカウルやカバー類に隙間ができている車両は、水の侵入リスクが高まるため注意が必要です。

洗車を行う際は、電装部品に直接高圧の水を当てないように注意し、洗車後は十分に水分を拭き取り、自然乾燥させることが重要です。エアブローなどでコネクター周りの水分を飛ばすのも効果的でしょう。雨天走行後も同様に、可能な範囲で水分を除去し、風通しの良い場所で保管することが望ましいです。もし、洗車や雨天走行の後にエンジンの始動不良や電気系統の異常が見られる場合は、水分が原因である可能性を疑い、乾燥させた後に再度確認するか、専門家に見てもらうことをお勧めします。水分によるトラブルは、乾燥すれば一時的に解消することもありますが、内部で腐食が進行している場合もあるため、根本的な点検が必要になるケースもあります。

経年劣化や腐食による部品の不具合

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- バイクの部品が時間とともに劣化していくことを説明。

- 特に電気系統部品の劣化(リレー、配線、スイッチ)がトラブルの原因になることを解説。

- 定期的な点検と、必要に応じた部品交換の重要性を強調する。

バイクは多くの部品で構成されており、それらは時間とともに少しずつ劣化していきます。特に、レブルが勝手に動くといった電気系統のトラブルにおいては、部品の経年劣化や腐食が大きな要因となることがあります。スターターリレーは、内部に機械的な接点を持つ部品であり、エンジンの始動・停止のたびに作動するため、使用するうちに摩耗したり、接点が荒れたりしていきます。また、長年の使用による熱や振動、湿気などの影響で、内部部品が劣化し、正常な機能を果たせなくなることがあります。これが、誤作動や固着といった不具合に繋がるのです。

配線(ハーネス)も同様に、時間とともに劣化が進みます。被覆材が硬化してひび割れたり、内部の銅線が腐食したりすることがあります。被覆の劣化はショートの原因となり、銅線の腐食は断線や接触抵抗の増大を招き、電気の流れを不安定にします。スイッチ類(スタータースイッチ、ニュートラルスイッチ、クラッチスイッチなど)も、内部の接点が摩耗したり、汚れや腐食によって接触不良を起こしたりすることがあります。これらの電気系統部品の劣化は、目に見えにくい場所で進行していることも多く、ある日突然トラブルとして表面化することがあります。

特に、屋外保管されているバイクや、雨天でも頻繁に使用されるバイク、あるいは沿岸部など塩害の影響を受けやすい地域で使用されているバイクは、部品の劣化や腐食が早く進む傾向があります。新車から数年経過した車両では、これらの経年劣化によるトラブルのリスクは徐々に高まっていきます。「まだ大丈夫だろう」と思っていても、見えないところで劣化は進行しているのです。したがって、定期的な点検(法定点検や自主的なチェック)を行い、電気系統部品の状態を確認することが非常に重要です。必要であれば、トラブルが発生する前に、予防的に関連部品(特にスターターリレーなど)を交換することも有効な対策となります。

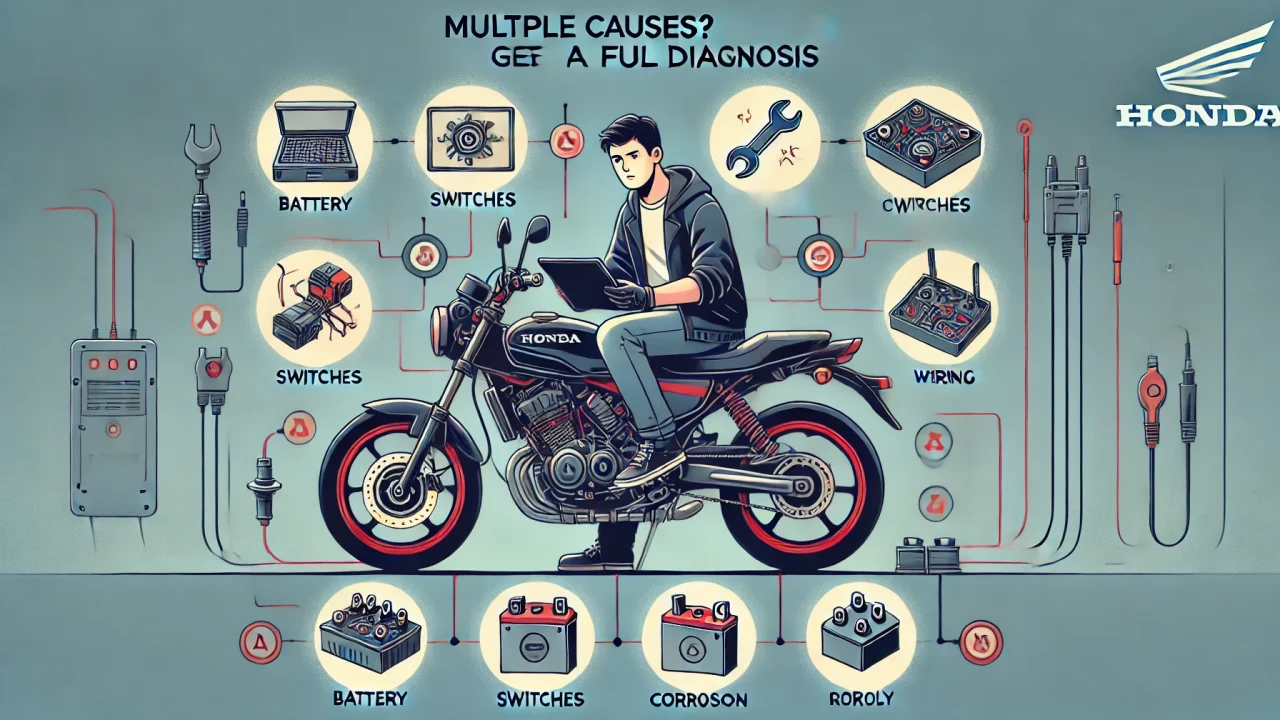

考えられるその他の要因と複合的な問題

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- これまで挙げた原因以外に考えられる稀な要因を考察。

- ECU(エンジンコントロールユニット)の不具合の可能性にも触れる。

- 複数の要因が組み合わさって問題が発生している可能性を指摘。

レブルが勝手に動く現象の原因として、スターターリレーや配線、バッテリー、スイッチ類の不具合、水分の影響、経年劣化などを挙げてきましたが、これら以外にも考えられる要因はいくつかあります。非常に稀なケースではありますが、例えばECU(エンジンコントロールユニット)の内部的な不具合が、スターター回路の制御に異常をきたす可能性もゼロではありません。ECUはバイクの頭脳とも言える部品で、様々なセンサーからの情報をもとにエンジンや他のシステムを制御していますが、電子部品である以上、故障のリスクは常に存在します。

また、社外品のセキュリティアラームや、後付けの電装品(グリップヒーター、USB電源など)の取り付け方が不適切だったり、それらの製品自体に問題があったりする場合、電気系統に悪影響を与え、予期せぬ動作を引き起こす可能性も考えられます。配線作業のミスや、粗悪な製品による電力リークなどが、スターター回路に干渉してしまうケースです。カスタムを行っている車両の場合は、これらの後付け部品の影響も疑ってみる必要があるでしょう。

さらに重要なのは、これらの要因が単独で発生するとは限らず、複数の要因が複合的に絡み合って「勝手に動く」という現象を引き起こしている可能性があるという点です。例えば、スターターリレーが少し劣化しているところに、バッテリー電圧が不安定になり、さらに雨天走行で水分が浸入した、といった具合に、いくつかの条件が重なった時にだけ問題が発生するというケースも考えられます。そのため、原因を特定する際には、一つの可能性に固執せず、様々な角度から点検・診断を行うことが重要になります。原因の特定が難しい場合は、やはり経験豊富な専門家(ディーラーなど)に相談するのが最善策と言えるでしょう。

レブルが勝手に動く問題への対策と予防策

- 現象発生時の応急処置と安全確保の方法

- ディーラーでの点検・修理の重要性と相談窓口

- リコール情報の確認と対象車両への対応

- 定期的な点検とメンテナンスによる予防策

- バッテリーと電気系統の効果的なチェック方法

- 正しい洗車方法と雨天走行後のケア

- 安全な駐車方法とギアの入れ方の推奨

現象発生時の応急処置と安全確保の方法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- もし「勝手に動く」現象に遭遇した場合の、まず取るべき行動を解説。

- バッテリー端子を外すなどの応急処置の方法を示す。

- 周囲の安全確保と二次被害防止の重要性を強調する。

万が一、あなたのレブルが「勝手に動く」という現象に遭遇してしまったら、パニックにならず冷静に対処することが重要です。まず最優先すべきは、あなた自身の安全と、周囲への被害を防ぐことです。もしセルモーターが回転し、車体が動き出したら、可能であればすぐにメインスイッチ(キー)をオフにしてください。しかし、キーをオフにしてもセルモーターが止まらない場合(スターターリレーの固着などが原因の場合)、応急処置としてバッテリーのマイナス端子を外すことが有効です。これにより、セルモーターへの電力供給が遮断され、回転が停止します。

バッテリー端子を外す作業を行う際は、感電やショートを防ぐため、必ず適切な工具(レンチなど)を使用し、先にマイナス端子(-の刻印がある方、通常は黒いケーブル)から外してください。プラス端子(+)から外すと、工具がフレームなどに触れた際にショートする危険があります。端子を外したら、それが不用意にバッテリーポストに触れないようにテープで絶縁するなどの処置をしておくとより安全です。ただし、走行直後などエンジン周りが高温になっている場合は、火傷に注意し、無理な作業は避けてください。安全に作業できる状況でない場合は、無理せず専門家(ロードサービスやバイクショップ)の助けを待つのが賢明です。

また、現象が発生した際は、バイクがさらに動いて転倒したり、他の物に衝突したりしないよう、安全な場所に移動させるか、輪止めをするなどして固定することも重要です。特に、坂道などで発生した場合は、二次被害を防ぐための措置が不可欠です。周囲に人がいる場合は、状況を説明し、安全な場所に避難してもらうようにしましょう。応急処置を行った後は、絶対にそのまま走行したり、再度エンジンをかけようとしたりせず、速やかにディーラーや信頼できるバイクショップに連絡し、点検・修理を依頼してください。原因が特定され、完全に修理されるまでは、バイクを使用するのは非常に危険です。

ディーラーでの点検・修理の重要性と相談窓口

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 自己判断せず、専門家であるディーラーに相談することの重要性を強調。

- ディーラーでの点検・修理の流れやメリットを解説。

- ホンダの公式な相談窓口や情報提供の必要性にも触れる。

「レブルが勝手に動く」という現象は、電気系統の複雑な問題が絡んでいる可能性が高く、原因の特定と確実な修理には専門的な知識と設備が必要です。そのため、自己判断で対処しようとせず、まずは購入したホンダの正規ディーラーや、経験豊富なバイクショップに相談することを強くお勧めします。ディーラーであれば、レブルの構造や電気系統に精通しており、専用の診断機器やサービスマニュアルを用いて、正確な原因究明を行うことができます。

ディーラーに相談する際は、現象が発生した時の状況(いつ、どこで、どんな状況で発生したか、キーの状態、ギアの状態など)をできるだけ詳しく伝えることが重要です。可能であれば、現象を記録した動画や画像があると、診断の助けになります。ディーラーでは、まず問診と車両のチェックを行い、スターターリレーや配線、バッテリー、スイッチ類など、考えられる原因箇所を順に点検していきます。原因が特定されれば、必要な部品の交換や修理が行われます。修理費用については、保証期間内であれば無償となる場合もありますし、リコールの対象であればメーカー負担で修理が行われます。保証期間外であっても、同様の不具合報告が多数ある場合などは、メーカーが何らかの対応を検討する可能性もありますので、まずは相談してみることが大切です。

また、ホンダの公式ウェブサイトには、お客様相談センターなどの問い合わせ窓口も設けられています。ディーラーでの対応に疑問がある場合や、リコール情報などを直接確認したい場合は、これらの窓口を利用することも可能です。レブルの「勝手に動く」問題は、安全性に関わる重要な事象であるため、ユーザーとしては、メーカーに対して情報提供や適切な対応を求めていく姿勢も必要かもしれません。いずれにせよ、不安を抱えたまま乗り続けることはせず、信頼できる専門家に相談し、適切な点検・修理を受けることが、安全なバイクライフを送るための最善策です。

リコール情報の確認と対象車両への対応

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 過去にレブルや関連車種でスターターリレー関連のリコールがあったかを確認する方法を解説。

- 自分のバイクがリコール対象かどうかを調べる手順を示す。

- リコール対象だった場合のディーラーでの対応について説明する。

「レブルが勝手に動く」現象の原因としてスターターリレーの不具合が疑われる場合、関連するリコール情報がないかを確認することが非常に重要です。リコールとは、自動車やバイクに設計・製造上の問題が見つかった場合に、メーカーが国土交通省に届け出て、対象となる車両を無償で修理する制度です。過去に、ホンダの他の車種で、スターターリレー(マグネティックスイッチ)の不具合(防水性能不足による内部ショートや誤作動)を理由としたリコールが実施されたことがあります。レブル自体が直接のリコール対象となっていなくても、同様の部品を使用している可能性はあります。

自分のレブルがリコール対象かどうかを確認するには、まず国土交通省の「自動車リコール・不具合情報」ウェブサイトや、ホンダの公式ウェブサイトのリコール情報ページを確認するのが確実です。これらのサイトでは、車台番号を入力することで、自分のバイクがリコール対象になっていないかを検索できます。車台番号は、バイクのフレーム(通常はステアリングヘッド付近)に打刻されている固有の番号で、車検証や自賠責保険証明書にも記載されています。検索結果でリコール対象となっている場合は、速やかに最寄りのホンダ正規ディーラーに連絡し、修理の予約を入れてください。

リコール対象であった場合、ディーラーでの修理は無償で行われます。通常は、対策部品への交換作業となります。修理にかかる時間は、作業内容やディーラーの混雑状況によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。リコールは、安全性に関わる重要な問題に対するメーカーの責任ある対応ですので、対象となっている場合は必ず修理を受けるようにしてください。もし、自分のバイクがリコール対象ではなかったとしても、同様の不具合が発生していることをディーラーに伝え、点検・相談することは無駄ではありません。多くのユーザーから同様の声が集まれば、将来的に新たなリコールやサービスキャンペーンに繋がる可能性もあります。

定期的な点検とメンテナンスによる予防策

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- トラブルを未然に防ぐための日常的な点検と定期メンテナンスの重要性を説く。

- ユーザー自身でできる簡単なチェック項目を挙げる。

- プロによる定期点検(法定点検など)の必要性を強調する。

レブルが勝手に動くといった深刻なトラブルを未然に防ぐためには、日頃からの定期的な点検とメンテナンスが非常に重要です。バイクは多くの部品が組み合わさって動いており、特に電気系統はデリケートな部分も多いため、状態を常に良好に保つことが安全走行の基本となります。ユーザー自身でできる簡単なチェックとしては、まず始動前の確認が挙げられます。キーをオンにした際にメーター類の表示が正常か、ウインカーやブレーキランプが正しく点灯・点滅するかなどを確認します。エンジン始動時にセルモーターの回り方が弱々しかったり、異音がしたりしないかも注意して聞きましょう。

また、バッテリーの状態も定期的にチェックしたい項目です。バッテリー液の量の確認(補充が必要なタイプの場合)や、ターミナル部分に緩みや腐食がないかを目視で確認します。可能であれば、テスターを使ってバッテリー電圧を測定し、規定値内にあるかを確認するとより安心です。配線類についても、目視できる範囲で被覆に破れや傷がないか、コネクターに緩みや抜けがないかなどを確認しましょう。特に、ハンドル周りやシート下など、配線が集中している箇所は注意深くチェックしたいところです。これらの日常的なチェックは、異常の早期発見に繋がります。

しかし、ユーザー自身での点検には限界があります。内部的な部品の劣化や、専門的な知識・工具が必要な箇所の点検は、プロに任せるのが最も確実です。法律で定められている法定点検(12ヶ月点検、24ヶ月点検)は必ず受けるようにしましょう。法定点検では、経験豊富な整備士が、エンジン、ブレーキ、サスペンション、そして電気系統など、バイク全体の詳細なチェックを行います。これにより、自分では気づきにくい不具合や劣化の兆候を発見し、トラブルが発生する前に対処することが可能になります。費用はかかりますが、安全のため、そしてバイクの寿命を延ばすためにも、定期的なプロによる点検は不可欠な投資と言えるでしょう。

バッテリーと電気系統の効果的なチェック方法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- バッテリーの状態をより詳しくチェックする方法を解説(電圧測定など)。

- 配線やコネクターの導通チェックや絶縁チェックの基本的な考え方を紹介。

- テスターなどの工具の必要性と、プロに任せるべき範囲を示す。

電気系統のトラブルを予防・発見するためには、バッテリーと配線類のチェックが鍵となります。バッテリーの状態をより詳しく知るためには、電圧を測定するのが最も効果的です。市販のバッテリーテスターやマルチメーターを使えば、比較的簡単に測定できます。エンジン停止時の電圧(通常は12.5V~12.8V程度が正常範囲)と、エンジン始動中の電圧(アイドリング時で13.5V~14.5V程度が目安)を測定します。停止時の電圧が低い場合はバッテリーの劣化や充電不足、始動中の電圧が異常に高い、または低い場合は、レギュレーター(充電電圧を制御する部品)の故障などが考えられます。定期的に電圧を測定し、記録しておくことで、バッテリーの劣化傾向を把握しやすくなります。

配線やコネクターのチェックについては、目視での確認に加え、マルチメーターを使って導通チェックや絶縁チェックを行うことで、より詳細な状態を確認できます。導通チェックは、配線が断線していないか、コネクターの接触が良好かを確認する方法です。絶縁チェックは、配線の被覆が破れてショートしていないかを確認する方法です。例えば、スターターリレーのコイル部分やスイッチ類の導通を確認したり、関連する配線とフレーム間の絶縁抵抗を測定したりすることで、目に見えない断線やショートを発見できる場合があります。

ただし、これらのチェックには電気に関する知識と、テスターの正しい使い方の理解が必要です。配線図(サービスマニュアルに記載)を読み解く必要も出てきます。誤った方法で測定すると、ECUなどのデリケートな電子部品を破損させてしまう可能性もあります。したがって、自信がない場合や、複雑な回路のチェックが必要な場合は、無理せずプロ(ディーラーやバイクショップ)に依頼するのが賢明です。簡単な目視チェックやバッテリー電圧測定はユーザー自身で行い、より詳細な診断や修理はプロに任せる、という使い分けが重要です。

正しい洗車方法と雨天走行後のケア

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 電気系統へのダメージを避けるための洗車方法の注意点を具体的に解説。

- 高圧洗浄機の使い方や、洗剤の選び方にも触れる。

- 雨天走行後の乾燥や防錆対策の重要性を示す。

バイクの美観を保ち、汚れによる部品の劣化を防ぐために洗車は重要ですが、方法を誤ると電気系統にダメージを与えてしまう可能性があります。特に、「レブルが勝手に動く」といったトラブルの原因となりうる水分の侵入を防ぐためには、正しい洗車方法を心がける必要があります。最も注意したいのが高圧洗浄機の使用です。高圧の水流は、シールやパッキンを傷めたり、わずかな隙間からでも内部に水を侵入させたりする可能性があります。特に、メーター周り、スイッチ類、コネクターが集中している箇所、そしてスターターリレー付近には、直接高圧の水を当てるのは避けるべきです。エンジンやラジエーターなども、フィンを傷める可能性があるので注意が必要です。

洗車をする際は、まずホースで弱い水流をかけ、全体の埃や泥を洗い流します。その後、バイク用のシャンプーをよく泡立て、柔らかいスポンジやブラシで優しく洗います。アルカリ性の強い洗剤は、アルミ部品などを腐食させる可能性があるので、中性のバイク用シャンプーを選ぶのがおすすめです。洗い終わったら、十分な水でシャンプーをしっかりと洗い流します。すすぎ残しはシミや腐食の原因になります。その後は、吸水性の良いマイクロファイバークロスなどで水分を丁寧に拭き取ります。特に、スイッチ周りやコネクター部分、プラグホール周辺などは念入りに拭き上げましょう。

拭き上げが終わったら、風通しの良い場所で自然乾燥させます。可能であれば、エアブローを使って隙間に入り込んだ水分を吹き飛ばすと、より効果的です。雨天走行後も同様のケアが理想的です。すぐに洗車できない場合でも、濡れたまま放置せず、できるだけ早く水分を拭き取り、乾燥させることが重要です。チェーンなど金属部品への注油や、必要に応じて防錆剤を使用することも、バイクを良好な状態に保つために役立ちます。正しい洗車と走行後のケアは、電気系統のトラブルを防ぐだけでなく、バイク全体のコンディション維持にも繋がります。

安全な駐車方法とギアの入れ方の推奨

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 「勝手に動く」リスクを最小限に抑えるための駐車方法を提案。

- ギアをニュートラルに入れる習慣の是非について考察。

- サイドスタンドやセンタースタンドの適切な使用と、駐車場所の選定も重要であることを示す。

万が一、スターターリレーの誤作動などによって意図せずセルモーターが回転してしまった場合でも、被害を最小限に抑えるための駐車方法を心がけることも重要です。まず基本的なこととして、駐車する際は必ずメインキーを抜き、ハンドルロックをかける習慣をつけましょう。これにより、盗難防止だけでなく、何らかの原因でメインスイッチがオンになってしまうリスクを減らすことができます。そして、「勝手に動く」リスクを考慮した場合、駐車時はギアをニュートラルではなく、1速に入れておくことを推奨する考え方があります。

これは、もしセルモーターが誤作動しても、ギアが入っていればエンジンブレーキが効き、車体が大きく動くのを抑制できる可能性があるためです(ただし、完全に防げるわけではありません)。一方で、常にニュートラルで駐車する習慣がある人も多いでしょう。これは、再始動時にクラッチを握る手間が省けるなどのメリットがありますが、「勝手に動く」リスクの観点からは、ギアを入れておく方がより安全策と言えるかもしれません。ただし、これはあくまで万が一の備えであり、最も重要なのは、誤作動の原因となる電気系統の不具合を未然に防ぐための点検・メンテナンスであることは言うまでもありません。

駐車する場所の選定も重要です。できるだけ平坦な場所に駐車し、坂道での駐車は避けるようにしましょう。やむを得ず坂道に駐車する場合は、必ずギアを入れ(上り坂なら1速、下り坂ならバックギアがあればバック、なければ1速)、ハンドルを壁側(あるいは上り坂なら山側)に切り、サイドスタンドだけでなく、可能であれば輪止めをするなどの対策を講じることが望ましいです。サイドスタンドで駐車する際は、スタンドがしっかりと地面に接地し、車体が安定していることを確認してください。不安定な場所に駐車すると、誤作動によるわずかな動きでも転倒に繋がるリスクが高まります。安全な駐車習慣も、トラブル時の被害を軽減するために意識したいポイントです。

まとめ:レブルが勝手に動く問題 原因と対策を総括

- レブルが「勝手に動く」現象は、主に電気系統の不具合、特にスターターリレーの誤作動が原因と考えられる。

- 配線のショート、接触不良、バッテリー異常、スイッチ類の故障、水分の侵入、経年劣化なども要因となりうる。

- 複数の要因が複合的に絡み合っている可能性もあるため、原因究明には専門的な診断が必要。

- 現象発生時は、安全確保を最優先し、バッテリーのマイナス端子を外すなどの応急処置を行う。

- 自己判断せず、速やかにホンダ正規ディーラーに相談し、点検・修理を依頼することが重要。

- 関連するリコール情報がないか確認し、対象であれば必ず修理を受ける。

- トラブル予防のため、日常的な点検(バッテリー、配線など)とプロによる定期点検(法定点検)が不可欠。

- 正しい洗車方法と雨天走行後のケアを心がけ、水分の侵入を防ぐ。

- 駐車時は平坦な場所を選び、ギアを1速に入れるなど、万が一の際の被害を軽減する工夫も有効。

- 原因不明の電気系トラブルは放置せず、早期に対応することが安全なバイクライフに繋がる。

こんにちは、レブルのスタイルが大好きな運営者です。最後までこの記事を読んでいただき、ありがとうございます!

「バイクが勝手に動く」なんて、まるでホラー映画のような話ですが、実際に起こりうるトラブルだと知って、驚かれた方もいるかもしれません。特にレブルは人気の車種だけに、オーナーさんにとっては心配な情報ですよね。私もバイク乗りとして、駐車している愛車が突然動き出すなんて想像もしたくありません。

この記事を書くにあたって色々と調べましたが、やはり電気系統、特にスターターリレーのトラブルが原因である可能性が高いようです。でも、配線やバッテリー、あるいは雨水の浸入など、他の要因も考えられるので、一概には言えないのが難しいところですね。

一番お伝えしたいのは、「おかしいな?」と感じたら、絶対に放置しないでほしいということです。セルモーターの音がいつもと違う、キーをオフにしても何か電気が流れているような音がする、そんな些細な兆候が、大きなトラブルの前触れかもしれません。

特に電気系統のトラブルは、見た目では分かりにくいことが多いです。だからこそ、信頼できるプロの目、つまりディーラーや専門のバイクショップに相談することが大切だと思います。リコール情報もこまめにチェックしておくと安心ですね。

定期的な点検やメンテナンス、そして正しい洗車方法。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、これらは愛車を長く安全に楽しむための、そして予期せぬトラブルを防ぐための、一番の近道です。

この記事が、あなたのレブルとのバイクライフをより安全で楽しいものにするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。