世界中で愛され、日本の風景の一部とも言えるバイク、ホンダ スーパーカブシリーズ。その中でも、原付二種のカテゴリーに属し、日常の足からツーリングまで幅広く活躍するスーパーカブ110は、多くのライダーにとって身近で頼れる存在です。

経済性の高さ、驚異的な耐久性、そして誰にでも扱いやすい操作性など、その魅力は枚挙にいとまがありません。

そんなスーパーカブ110ですが、オーナーや購入を検討している方が気になるポイントの一つが「最高速」ではないでしょうか。「カブって実際のところ、どれくらいのスピードが出るの?」「高速道路は走れないけど、バイパスや幹線道路で流れに乗れる?」「もう少し速くならないかな?」といった疑問や要望は、インターネット上の掲示板やレビューでもよく見かけます。

この記事では、スーパーカブ110の最高速というテーマに焦点を当て、ノーマル状態での実力から、カスタムによる変化、そしてそもそもカブというバイクに最高速を求めることの意味まで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。

現行モデル(JA59やクロスカブJA61など)のエンジン性能やスペックはもちろん、気になる燃費性能、実際の加速感、そして新型で採用されたディスクブレーキやキャストホイールが走りにどう影響するのかも詳しく見ていきます。

さらに、最高速アップカスタムの定番であるスプロケット交換の効果と注意点、ボアアップなどのエンジン系カスタムのリスク、マフラー交換の影響など、カスタムに関する情報も深掘りします。

この記事を読めば、スーパーカブ110の最高速に関する疑問が解消されるだけでなく、このユニークで素晴らしいバイクとの付き合い方、楽しみ方がより明確になるはずです。

スーパーカブ110のポテンシャルを正しく理解し、安全で楽しいカブライフを送るための情報が満載ですので、ぜひ最後までお付き合いください。

- スーパーカブ110の最高速は実測80~100km/h程度が一般的

- 驚異的な燃費性能と耐久性が最大の魅力

- 新型(JA59/JA61)はディスクブレーキ等で走行性能向上

- スプロケット交換で最高速は伸びるが加速力低下などの弊害も

スーパーカブ110の基本性能と実力

スーパーカブ110の最高速について考える前に、まずはこのバイクがどのような基本性能を持ち、どのような実力を秘めているのかを理解しておきましょう。スーパーカブ110は、単に「遅い」とか「速い」とかいう単純な言葉だけでは語れない、奥深い魅力と確かな実力を持ったオートバイなのです。

ホンダが長年にわたって改良を重ねてきた空冷4ストロークOHC単気筒エンジンは、現行モデル(JA59)で排気量109cc、最高出力は8.0PS/7,500rpm、最大トルクは0.90kgf・m/5,500rpmを発揮します。

これらの数値は、現代の110ccクラスのバイクとしては標準的か、やや控えめに見えるかもしれません。

しかし、カブのエンジンの真骨頂は、スペック上の数値よりも、実用域での扱いやすさと信頼性、そして特筆すべきはその燃費性能にあります。

カタログ値では60km/Lを超える驚異的な燃費(WMTCモード値)を記録し、実際の走行でもリッター50km以上を叩き出すことも珍しくありません。

この経済性の高さが、多くのユーザーに支持される大きな理由の一つです。

また、カブ伝統の自動遠心クラッチとロータリー式4速ミッションは、クラッチ操作不要で簡単なシフトチェンジを可能にし、初心者からベテランまで、誰にでもフレンドリーな操作感を提供します。

日常の足としての使い勝手は抜群です。

車体に関しても、アンダーボーンフレームは剛性が高く、優れた耐久性と積載能力を誇ります。

大きなリアキャリアは標準装備で、荷物をたくさん積んで走ることもカブの得意技です。

近年のモデルチェンジでは、フロントブレーキにディスクブレーキ(ABS付き)が採用され、ホイールも従来のスポークホイールから手入れのしやすいキャストホイールに変更されるなど、安全性とメンテナンス性が向上しています。

これらの基本的な性能を踏まえた上で、最高速や加速、乗り心地といった走行性能を見ていくと、スーパーカブ110のキャラクターがより明確になります。

決してパワフルなバイクではありませんが、日々の生活を支え、時にはツーリングの相棒ともなる、非常にバランスの取れた実用的なマシンなのです。

その実力を知ることで、最高速という一面だけでなく、カブ本来の魅力をより深く理解できるはずです。

- 時代を超えて世界中で愛されるスーパーカブ110 その魅力と歴史

- スペックで見る現行モデル(JA59/JA61)のエンジン性能とその詳細

- 驚異的な燃費性能 km/Lを叩き出すスーパーカブはどこまでも走れる?

- 実際のところどうなの?気になる最高速 ノーマル状態での実力と限界

- 街乗りからツーリングまで 日常を支える加速性能とトルク感

- 安全性と利便性が向上 新型で採用されたディスクブレーキとキャストホイールの効果

時代を超えて世界中で愛されるスーパーカブ110 その魅力と歴史

スーパーカブ110の最高速について語る前に、このバイクがいかに特別な存在であるか、その魅力と輝かしい歴史に触れないわけにはいきません。スーパーカブは、単なる移動手段を超え、世界中の人々の生活を支え、文化の一部にまでなった、まさに伝説的なオートバイなのです。

初代スーパーカブC100が登場したのは1958年。本田宗一郎氏の「多くの人の役に立ち、生活を豊かにする乗り物を作りたい」という強い想いから生まれました。

当時としては画期的なデザインと機能性、そして驚くべき耐久性と経済性を兼ね備えたスーパーカブは、発売されるやいなや爆発的なヒットを記録します。蕎麦屋の出前から銀行員の営業回りまで、日本のあらゆるビジネスシーンで活躍し、庶民の足として急速に普及していきました。

その成功は日本国内に留まらず、世界各地へと広がっていきます。「ナイセスト・ピープル・キャンペーン」に代表される巧みなマーケティング戦略も功を奏し、カブは性別や年齢を問わず、多くの人々に受け入れられました。

過酷な環境下でも壊れにくいタフさと、簡単な操作性は、特に開発途上国において人々の生活を劇的に変える力となりました。スーパーカブは、誕生から60年以上が経過した現在でも、基本的なコンセプトを変えることなく生産が続けられています。

累計生産台数は1億台を突破し、これは二輪車としてはもちろん、あらゆる輸送機器の中でも最多記録であり、まさに「世界で最も愛されたバイク」と言えるでしょう。

では、なぜスーパーカブはこれほどまでに長く、広く愛され続けているのでしょうか。その魅力は多岐にわたります。まず、圧倒的な「実用性」です。

驚異的な燃費性能、簡単な操作、優れた耐久性、そして十分な積載能力。これらは日常の足として、また仕事の道具として、他のバイクにはない大きなアドバンテージです。

次に、「信頼性」。カブはとにかく壊れにくいことで有名です。

適切なメンテナンスさえ行えば、何十万キロも走り続けることができると言われています。この信頼性が、人々の生活を支える基盤となっているのです。

そして、「普遍的なデザイン」。

レッグシールドを持つ独特のスタイリングは、一目でカブと分かるアイコンでありながら、古さを感じさせません。

どこか愛嬌のあるデザインは、多くの人々に親しみやすさを与えています。

さらに、「カスタムの自由度」も魅力の一つです。

シンプルな構造ゆえにカスタムパーツが豊富に存在し、オーナーの好みや用途に合わせて様々なカスタマイズを楽しむことができます。

スーパーカブ110は、こうしたスーパーカブシリーズの輝かしい歴史とDNAを受け継ぐ正統な後継者です。

現代的な技術を取り入れながらも、カブらしさを失うことなく進化を続けています。

最高速という一面だけで評価するのではなく、こうした背景にある深い魅力と歴史を知ることで、スーパーカブ110というバイクへの理解と愛着はさらに深まるはずです。

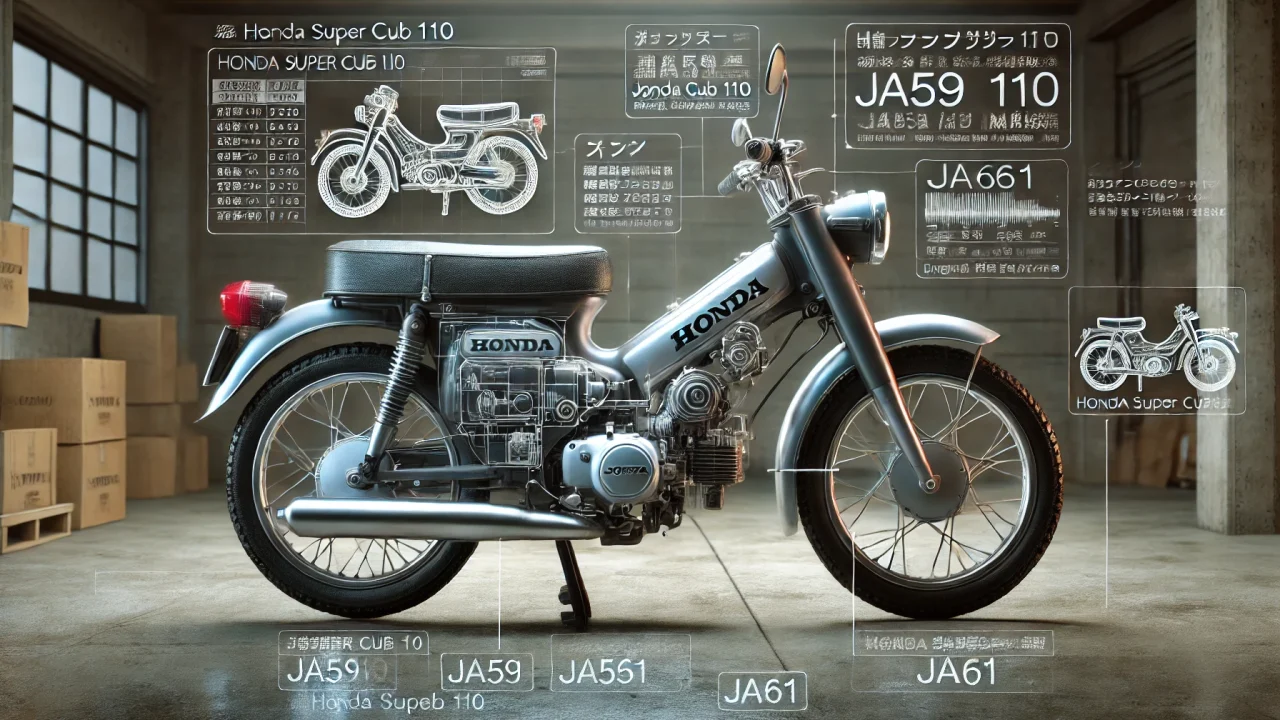

スペックで見る現行モデル(JA59/JA61)のエンジン性能とその詳細

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com現在新車で販売されているスーパーカブ110(型式JA59)や、その派生モデルであるクロスカブ110(型式JA61)は、長年にわたる改良を経て熟成されたエンジンを搭載しています。最高速や加速性能を考える上で、まずはその心臓部であるエンジンのスペックと特性を詳しく見ていきましょう。

搭載されているエンジンは、空冷4ストロークOHC単気筒で、総排気量は109ccです。

ボア(シリンダー径)×ストローク(ピストン行程)は47.0mm×63.1mmという、典型的なロングストローク設計となっています。

ロングストロークエンジンは、一般的に低中回転域でのトルクを重視した特性となり、粘り強い走りや扱いやすさに繋がります。

最高出力は8.0PS(馬力)を7,500rpmで発生し、最大トルクは0.90kgf・m(8.8N・m)を5,500rpmで発生します。

これらの数値は、同クラスのスクーターなどと比較するとやや控えめですが、重要なのはその発生回転数です。

比較的低い回転数で最大トルクを発生するため、実際の走行ではスペック以上に力強く感じられ、ストップ&ゴーの多い街中でもキビキビとした走りを見せてくれます。

また、高回転まで回さなくても十分なトルクが得られるため、エンジンへの負担が少なく、結果的に優れた耐久性や燃費性能にも貢献しています。

燃料供給方式は、電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)を採用しています。

これにより、様々な走行状況や環境下で常に最適な燃料供給が可能となり、始動性の向上、排出ガスのクリーン化、そして燃費性能の向上に大きく貢献しています。

寒い日の朝でもチョーク操作なしでスムーズにエンジンが始動するのは、PGM-FIの恩恵です。

トランスミッションは、カブ伝統の自動遠心クラッチ付きのロータリー式4速リターンを採用しています。

クラッチレバー操作が不要なため、AT限定免許でも運転可能です。

シフトチェンジは左足のペダルで行いますが、ロータリー式のため、停車時には4速からニュートラルに入れることができます。

この独特の操作系もカブの大きな特徴であり、慣れると非常に楽チンです。

エンジンオイル容量もチェックしておきたいポイントです。

全容量は1.0L、オイル交換時の容量は0.8Lと、一般的なバイクと同様のレベルです。

定期的なオイル交換は、エンジンの性能を維持し、寿命を延ばすために非常に重要です。

これらのスペックを見ると、スーパーカブ110のエンジンは、突出したパワーを追求するのではなく、あくまで実用性、経済性、耐久性を重視して設計されていることが分かります。

しかし、それは決して「つまらない」エンジンという意味ではありません。

低回転からのトルク感、スムーズな吹け上がり、そして単気筒ならではの心地よい鼓動感は、ライダーにバイクを操る楽しさをしっかりと伝えてくれます。

最高速を考える上でも、このエンジンの基本特性を理解しておくことが、カスタムの方向性などを決める上で役立つでしょう。

| 項目 | スーパーカブ50 (2BH-AA09) |

スーパーカブ110 (8BJ-JA59) |

|---|---|---|

| 全長×全幅×全高(mm) | 1,860×695×1,040 | 1,860×705×1,040 |

| ホイールベース(mm) | 1,210 | 1,205 |

| 最低地上高(mm) | 135 | 138 |

| シート高(mm) | 735 | 738 |

| 車両重量(kg) | 96 | 101 |

| 乗車定員(人) | 1 | 2 |

| 燃費(定地走行) | 105.0 km/L(30km/h) | 68.0 km/L(60km/h) |

| 燃費(WMTCモード) | 69.4 km/L | 67.9 km/L |

| 最小回転半径(m) | 1.9 | |

| エンジン型式 | AA04E | JA59E |

| 総排気量(cm³) | 49 | 109 |

| 最高出力(PS) | 3.7 PS / 7,500rpm | 8.0 PS / 7,500rpm |

| 最大トルク | 3.8 Nm / 5,500rpm | 8.8 Nm / 5,500rpm |

| 始動方式 | セルフ式(キック併設) | |

| 燃料タンク容量(L) | 4.3 | 4.1 |

| 変速機 | 常時噛合式4段リターン | |

| 前タイヤ | 60/100-17 | 70/90-17 |

| 後タイヤ | 60/100-17 | 80/90-17 |

| 前ブレーキ | ドラム | ディスク(ABS) |

| 後ブレーキ | ドラム | |

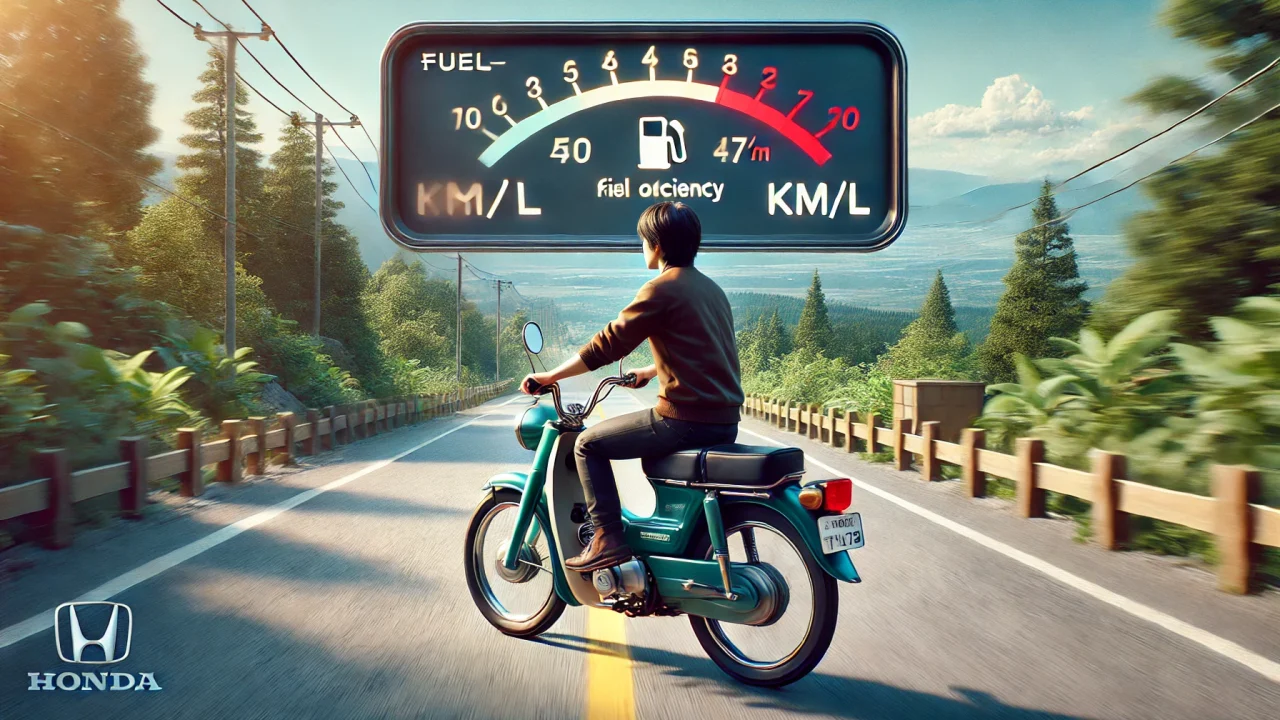

驚異的な燃費性能 km/Lを叩き出すスーパーカブはどこまでも走れる?

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comスーパーカブ110の数ある魅力の中でも、特に際立っているのがその驚異的な燃費性能です。カタログスペックだけでなく、実際の走行においても非常に優秀な数値を記録することが多く、オーナーからは「燃費おばけ」などと呼ばれることもあります。

この優れた燃費性能は、カブを選ぶ大きな理由の一つであり、維持費を抑えたいユーザーにとっては非常に重要なポイントです。

現行モデル(JA59)のカタログ燃費を見てみると、国土交通省届出値である60km/h定地燃費値で67.0km/L、より実走行に近いとされるWMTCモード値(クラス1)で67.9km/Lとなっています。

特にWMTCモード値は、発進、加速、停止などを含む様々な走行パターンを想定して測定されるため、実際の燃費に近い数値が出やすいと言われています。

この67.9km/Lという数値は、原付二種クラスの中でもトップクラスの燃費性能です。

では、実際の走行ではどれくらいの燃費が期待できるのでしょうか。

これはライダーの体重や走り方(急加速・急減速の頻度)、走行環境(市街地か郊外か、アップダウンの有無)、積載量、メンテナンス状況などによって大きく変動しますが、多くのオーナーレビューや燃費記録サイトなどを見ると、リッターあたり50km~60km程度を記録しているケースが多いようです。

中には、エコランを意識した走り方でリッター70km以上を達成したという報告も見られます。仮にリッター55km走ると仮定すると、スーパーカブ110の燃料タンク容量は4.1Lなので、単純計算で満タンからの航続距離は約225kmとなります。

これは、日帰りツーリング程度であれば、途中で給油せずに走りきれる可能性が高い距離です。長距離ツーリングにおいても、給油の頻度が少なくて済むため、時間的なロスが少なく、ガソリン代も抑えられるというメリットがあります。

なぜスーパーカブ110はこれほどまでに燃費が良いのでしょうか。その理由はいくつか考えられます。

まず、前述したロングストローク設計のエンジンは、低回転域でのトルクを重視しており、高回転まで回さなくても効率よく走れる特性を持っています。

電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)による緻密な燃料制御も、無駄な燃料消費を抑えるのに貢献しています。

比較的軽量な車体(車両重量101kg)も、燃費性能には有利に働きます。

さらに、カブ特有の細身のタイヤは、転がり抵抗が少ないことも燃費向上に寄与していると考えられます。

この驚異的な燃費性能は、スーパーカブ110を日常の足として使う上で、大きな経済的メリットをもたらします。

ガソリン価格が高騰している昨今において、維持費を少しでも抑えたいと考えるユーザーにとって、カブは非常に賢い選択肢と言えるでしょう。また、ツーリングにおいても、ガソリンスタンドの少ない地域を走る際の安心感にも繋がります。

最高速という点では特筆すべきものがないかもしれませんが、この「どこまでも走れそう」と思わせる圧倒的な燃費性能こそが、スーパーカブ110が持つ、他のバイクにはない大きな魅力であり、実力なのです。

実際のところどうなの?気になる最高速 ノーマル状態での実力と限界

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comさて、いよいよ本題であるスーパーカブ110の最高速についてです。ノーマル状態のスーパーカブ110は、実際のところどれくらいのスピードが出るのでしょうか?

カタログスペックには最高速の記載はありませんので、オーナーのレビューやバイクメディアの試乗インプレッションなどを参考に、その実力と限界を探っていきましょう。

まず、結論から言うと、スーパーカブ110(JA59などの現行モデル)のノーマル状態での最高速は、様々な情報を総合すると、おおむね**実測で80km/h後半から、条件が良ければ90km/h台前半、場合によっては100km/hに届くかどうか**、というのが一般的な見方のようです。

ただし、この数値はライダーの体重、路面状況(平坦か下り坂か)、風向き(追い風か向かい風か)、そしてライダーの姿勢(伏せるかどうか)によって大きく変動します。

例えば、体重の軽いライダーが、長い下り坂で追い風を受けながら伏せた姿勢で走れば、メーター読みで100km/hを超えることもあるかもしれません。

しかし、一般的な平坦な道で、普通の乗車姿勢で走行した場合、コンスタントに出せる速度としては80km/h程度、少し頑張って90km/hに届くくらいと考えておくのが現実的でしょう。

これは、原付二種(51cc~125cc)クラスのバイクとしては、決して速い部類ではありません。同クラスのスクーターなどには、より高い最高速性能を持つモデルも存在します。

しかし、スーパーカブ110の設計思想を考えれば、これは決してネガティブな要素ではありません。

カブは、絶対的なスピードを追求するバイクではなく、あくまで実用性や経済性、耐久性を重視して作られているからです。

日本の一般道の法定速度は最高でも60km/h、自動車専用道路や高速道路は走行できません。

そう考えると、80km/h~90km/h程度の最高速性能があれば、バイパスや流れの速い幹線道路でも、ある程度は交通の流れに乗って走行することは可能です。

ただし、巡航速度としては、エンジン回転数や振動、安定性を考慮すると、60km/h~70km/h程度で走るのが最も快適で、バイクへの負担も少ないと言えるでしょう。

80km/hを超えてくると、エンジン音や振動が大きくなり、ライダーへの負担も増してきます。特に長時間の高速巡航は、カブにとっては得意なシチュエーションとは言えません。

最高速付近では、エンジンもかなり頑張っている状態であり、余裕はあまり感じられないかもしれません。また、注意したいのはスピードメーターの誤差です。

一般的にバイクのスピードメーターは、実際の速度よりもやや高めに表示される傾向があります(ハッピーメーター)。そのため、メーター読みで100km/h出ていたとしても、実際の速度は90km/h台前半である可能性が高いです。

GPSアプリなどで実測してみると、その差が分かります。まとめると、スーパーカブ110のノーマル状態での最高速は、実用上は十分なレベルにあるものの、決して速いとは言えず、高速巡航にはあまり向いていない、というのが実情です。

このバイクのキャラクターを理解し、無理のない範囲で楽しむことが大切です。

街乗りからツーリングまで 日常を支える加速性能とトルク感

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com最高速性能と並んで、バイクの走行性能を語る上で重要なのが加速性能とトルク感です。スーパーカブ110は、最高速こそ控えめですが、日常的な走行シーンにおいては、その加速性能とトルク感が大きな武器となります。

特にストップ&ゴーの多い街中での走行では、十分なパフォーマンスを発揮してくれます。

スーパーカブ110のエンジンは、前述の通り低中回転域でのトルクを重視したロングストローク設計です。

これは、発進時や低速からの加速において有利に働きます。

信号待ちからのスタートでは、アクセルを開けるとスムーズかつ力強く車体を押し出し、周囲の車の流れに十分乗ることができます。

軽い車重(101kg)も相まって、ゼロ発進からの加速は意外なほど軽快です。

自動遠心クラッチのため、面倒なクラッチ操作は不要で、アクセルを開けるだけでスルスルと加速していく感覚は、街乗りでのストレスを大幅に軽減してくれます。

シフトアップもペダルを踏むだけの簡単操作なので、交通量の多い場所でも運転に集中できます。トルクが比較的低い回転数から発生するため、頻繁にシフトチェンジをしなくても、ある程度の速度域までは粘り強く加速してくれます。

例えば、3速や4速に入れたままでも、アクセル操作だけで速度調整がしやすいのは、実用上非常に便利です。ただし、その加速性能も万能ではありません。

60km/hを超えたあたりから加速の伸びは鈍化し始め、追い越し加速などではやや力不足を感じる場面もあります。特に、登り坂や向かい風が強い状況、あるいは二人乗りや多くの荷物を積載している場合には、パワー不足を感じやすくなります。

バイパスや幹線道路で、より速い流れに乗りたい場合や、追い越しを頻繁に行いたい場合には、少々物足りなさを感じるかもしれません。

ツーリングシーンにおいては、のんびりとしたペースで景色を楽しむような走り方には最適です。平坦な道であれば60km/h巡航は余裕でこなせますし、適度なアップダウンのある道でも、ギアを適切に選択すれば十分に走破できます。

しかし、峠道の上りなどでは、パワー不足から失速気味になることもあります。

総じて、スーパーカブ110の加速性能とトルク感は、日常的な用途においては十分満足できるレベルにあり、その扱いやすさと相まって、非常に優れた実用性を発揮します。

しかし、絶対的なパワーは限られているため、スポーティな走りや高速巡航を期待するのは酷です。このバイクのキャラクターを理解し、その得意な領域で走らせてあげることが、カブとの上手な付き合い方と言えるでしょう。

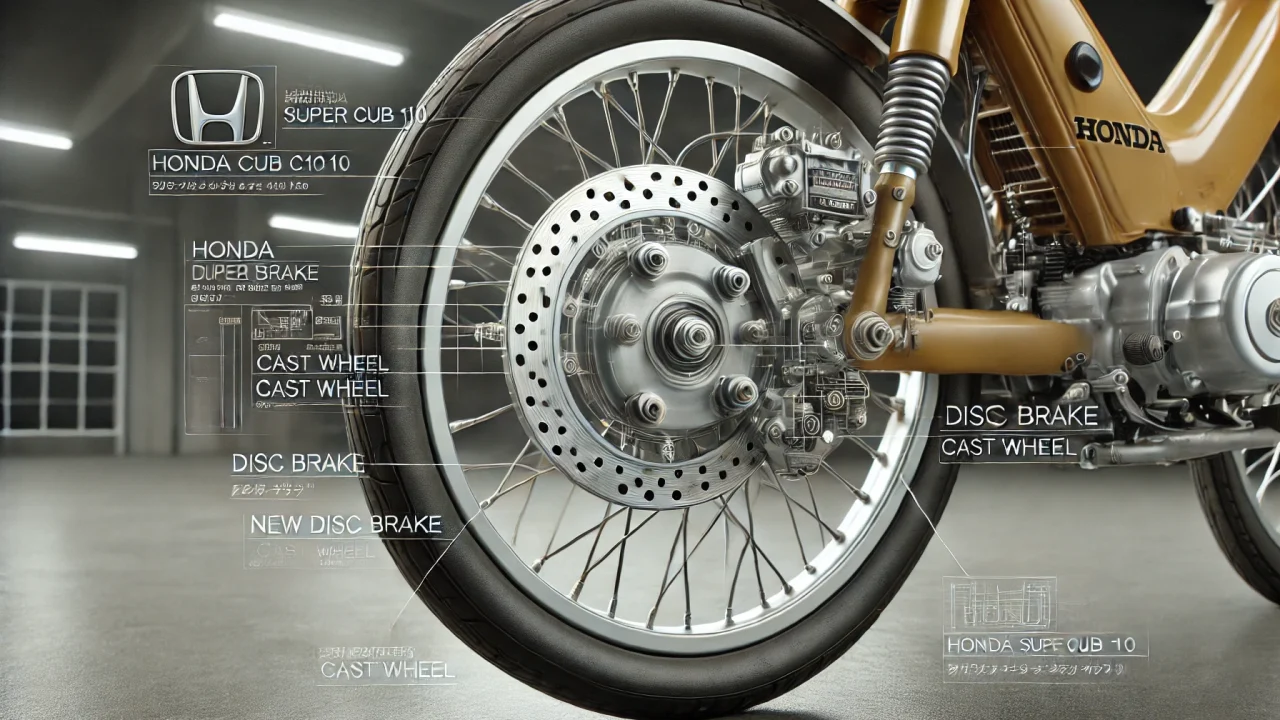

安全性と利便性が向上 新型で採用されたディスクブレーキとキャストホイールの効果

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comスーパーカブシリーズは、長年にわたり基本的なメカニズムを踏襲してきましたが、時代の要求に合わせて着実に進化も続けています。特に近年のモデルチェンジ(JA44からJA59へ)では、足回りを中心に大きな変更が加えられ、安全性と利便性が向上しました。

その代表的なものが、フロントブレーキへのディスクブレーキの採用と、前後ホイールへのキャストホイールの採用です。従来型のスーパーカブ110(JA44など)では、前後ともにドラムブレーキが採用されていました。

ドラムブレーキは、構造がシンプルでコストが安く、雨天時でも比較的性能が安定しているというメリットがありますが、制動力の絶対値やコントロール性、放熱性においてはディスクブレーキに劣る面がありました。

現行モデル(JA59)では、フロントブレーキに油圧式ディスクブレーキが採用され、さらにABS(アンチロック・ブレーキ・システム)も標準装備されました。

ディスクブレーキ化により、より軽い力で強力な制動力が得られるようになり、特に下り坂やタンデム走行時、雨天時などでの安心感が大幅に向上しました。

コントロール性も向上し、ブレーキの微妙なタッチで速度調整がしやすくなっています。

ABSは、急ブレーキ時などにタイヤがロックするのを防ぎ、車体の安定性を保つのに役立ちます。特にバイク初心者のライダーや、雨の日の走行が多いライダーにとっては、非常に心強い装備と言えるでしょう。

リアブレーキは引き続きドラムブレーキですが、フロントブレーキの強化により、全体的な制動性能は大きく向上しています。もう一つの大きな変更点が、ホイールです。

従来はスポークホイールが採用されていましたが、現行モデルでは新デザインのキャストホイールに変更されました。

スポークホイールは、衝撃吸収性に優れ、クラシカルな見た目が魅力ですが、チューブタイヤを使用するためパンク修理がやや面倒な点や、スポークの緩み調整などのメンテナンスが必要な場合があります。

一方、キャストホイールは、チューブレスタイヤを装着できるため、パンク修理が比較的容易(応急修理キットが使用可能)になり、万が一の際の安心感が高まりました。

また、洗車などの手入れがしやすいというメリットもあります。

デザインも現代的で、足元が引き締まった印象になりました。これらの変更により、スーパーカブ110は、伝統的なカブらしさを維持しながらも、現代の交通環境により適応した、より安全で扱いやすいバイクへと進化しました。

最高速性能に直接的な影響はないものの、制動力の向上は、結果的に安心して速度を出すためのマージンを広げることに繋がります。中古でスーパーカブ110を選ぶ際には、これらの装備の違いも考慮に入れると良いでしょう。

安全性や利便性を重視するなら、ディスクブレーキとキャストホイールを採用した現行モデル(JA59以降)がおすすめです。

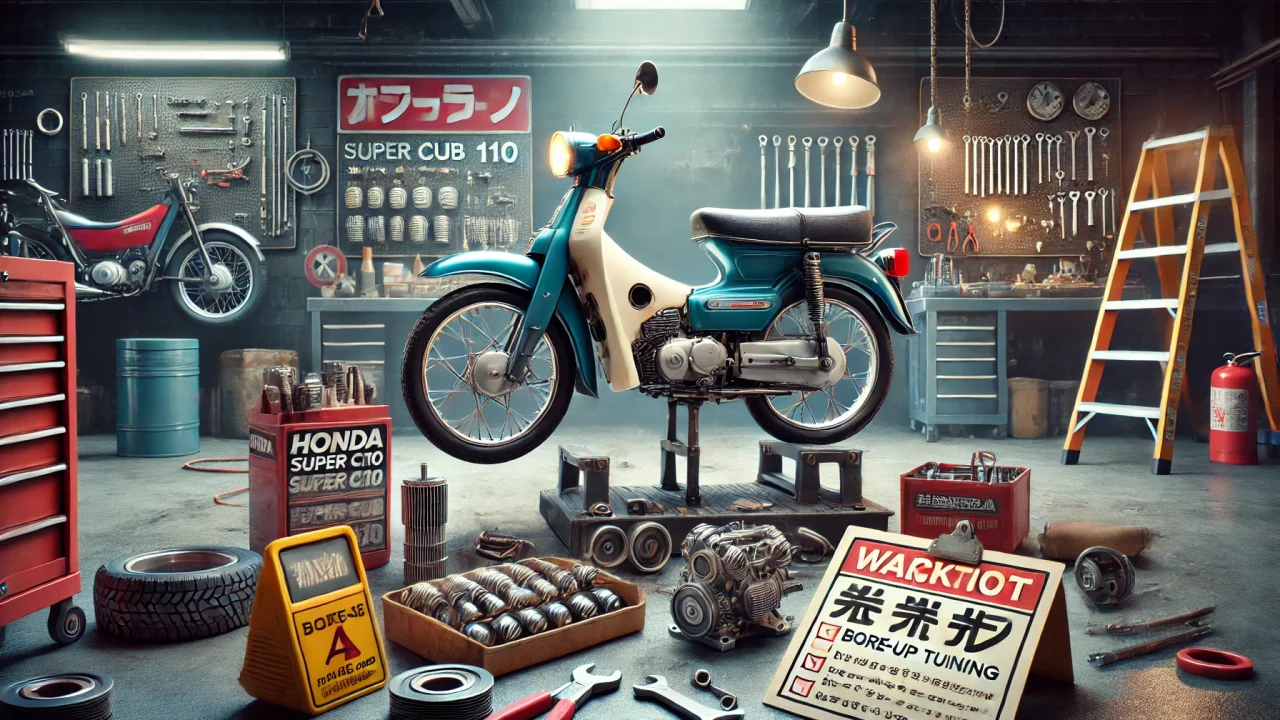

スーパーカブ110の最高速アップカスタムと注意点

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comノーマル状態でも十分に実用的で楽しいスーパーカブ110ですが、「もう少しだけ最高速が伸びれば…」「バイパスでの巡航が楽になれば…」と感じるライダーもいるかもしれません。そんな時、頭に浮かぶのがカスタムによる性能アップです。

スーパーカブはカスタムベースとしても非常に人気があり、様々なパーツが市販されています。最高速アップを目的としたカスタムとしては、スプロケットの交換が最も手軽でポピュラーな方法として知られています。

これは、エンジンの回転数を変えずに、ギア比を変更することで最高速を伸ばそうという考え方です。具体的には、フロント(ドライブ)スプロケットの歯数を増やすか、リア(ドリブン)スプロケットの歯数を減らすことで、最高速寄りのセッティングになります。

しかし、これには加速力が鈍くなる、エンジンへの負荷が増えるといったデメリットも伴います。より本格的にパワーアップを目指すなら、ボアアップキットなどを用いたエンジン内部のカスタムも考えられます。

排気量を上げることで、パワーとトルクを大幅に向上させることが可能ですが、費用が高額になる、エンジンの耐久性が低下する、セッティングがシビアになる、そして何より原付二種の枠を超えてしまうため登録変更や免許区分変更が必要になるなど、多くのハードルとリスクが伴います。

吸排気系のカスタムとして、マフラーやエアクリーナーの交換も人気がありますが、これらはサウンドや見た目の変化が主な目的であり、最高速への影響は限定的であることが多いです。

むしろ、セッティングが狂って性能が低下してしまう可能性もあります。タイヤやホイールの変更も、間接的に最高速に影響を与える可能性があります。

タイヤの外径が変わればスピードメーターの表示と実際の速度に誤差が生じますし、転がり抵抗の少ないタイヤを選べば、わずかながら最高速の伸びが期待できるかもしれません。しかし、どのようなカスタムを行うにしても、忘れてはならないのが「保安基準の遵守」と「自己責任」です。

不正改造は法律で禁止されており、事故やトラブルの原因にもなりかねません。また、カスタムによってバイクのバランスが崩れたり、耐久性が低下したりするリスクも常に伴います。

カスタムを行う際は、その目的と効果、リスクを十分に理解し、信頼できるショップに相談するか、十分な知識と技術を持って行う必要があります。

そして、そもそもスーパーカブというバイクに過度な最高速を求めることが、本当にカブを楽しむことなのか?という視点も大切です。

最高速を追求するよりも、カブならではの燃費の良さ、積載性、耐久性を活かした楽しみ方を見つける方が、結果的に満足度の高いカブライフを送れるかもしれません。

- 最高速アップの定番カスタム スプロケット交換による影響と注意点

- 禁断の領域?エンジン系カスタム(ボアアップなど)のリスクと可能性

- 見た目とサウンドの変化がメイン?吸排気系カスタム(マフラー・エアクリ交換)の効果

- 転がり抵抗や外径変化 タイヤ交換やホイール変更が最高速に与える影響

- 安全と法律を守るために カスタムする際の注意点 保安基準と自己責任

- スピードだけが全てじゃない 最高速よりも重視したいカブならではの楽しみ方

最高速アップの定番カスタム スプロケット交換による影響と注意点

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comスーパーカブ110の最高速を手軽に、そして比較的安価に向上させたいと考えた場合、多くのオーナーがまず検討するのが「スプロケット交換」です。これは、エンジンのパワー自体を上げるのではなく、エンジンの回転力を後輪に伝えるギア比(減速比)を変更することで、最高速の伸びを狙うカスタムです。

仕組みは自転車のギアチェンジと似ています。

バイクのスプロケットは、エンジン側についている小さな「ドライブスプロケット(フロントスプロケット)」と、後輪側についている大きな「ドリブンスプロケット(リアスプロケット)」の2つで構成されています。

この2つのスプロケットの歯数の比率によって、最終的な減速比が決まります。

最高速を伸ばしたい場合は、「最高速寄り(ハイギアード)」のセッティングにします。

具体的には、フロントスプロケットの歯数を増やすか、リアスプロケットの歯数を減らす、あるいはその両方を行います。

例えば、ノーマルのフロントスプロケットが14丁(歯数が14個)だとすると、これを15丁や16丁に変更します。

逆に、リアスプロケットが35丁だとすると、これを34丁や33丁に変更します。これにより、エンジンが一回転したときに後輪がより多く回転するようになり、同じエンジン回転数でもより高い速度が出るようになります。

結果として、理論上の最高速度は向上します。実際にスプロケット交換を行ったオーナーのレビューを見ると、フロントを1丁増やすだけでも、最高速が5km/h~10km/h程度伸びたという報告が多く見られます。

巡航速度も上がり、バイパスなどでの走行が楽になったと感じる人もいるようです。

しかし、スプロケット交換にはメリットばかりではありません。

最高速が伸びる代わりに、**加速力が鈍くなる**というデメリットが生じます。ギア比がハイギアードになるということは、発進時や低速からの加速に必要な力がより多く必要になるため、ノーマル状態のようなキビキビとした加速感が薄れてしまいます。

特に登り坂や向かい風、二人乗り時などでは、パワー不足をより顕著に感じるようになるでしょう。

また、エンジン回転数を抑えて巡航できるため燃費が向上するという意見もありますが、加速時に余計にアクセルを開ける必要が出たり、低いギアで引っ張る場面が増えたりすることで、かえって燃費が悪化するケースもあります。さらに、エンジンやクラッチへの負荷が増大する可能性も考慮する必要があります。

特に、最高速付近での走行を続けると、ノーマル状態よりもエンジンに負担がかかり、寿命を縮める原因になるかもしれません。スプロケットを交換する際には、チェーンの長さ調整や交換が必要になる場合もあります。

また、スピードメーターの誤差がさらに大きくなる可能性もあります(特にエンジン回転数から車速を算出している場合)。どの程度ギア比を変更するかは、自分の走り方や用途、そして妥協できるデメリットの度合いによって慎重に決める必要があります。

フロント1丁上げ程度が、比較的バランスの取れた変更として人気があるようです。

スプロケット交換は、手軽に最高速を伸ばせる可能性がある一方で、トレードオフとなるデメリットも大きいカスタムです。

行う場合は、その影響を十分に理解し、自己責任で行うことが重要です。

禁断の領域?エンジン系カスタム(ボアアップなど)のリスクと可能性

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comスプロケット交換では物足りない、もっと根本的にスーパーカブ110のパワーと最高速を向上させたい、と考えた場合に選択肢として挙がるのが、エンジン内部に手を入れるカスタム、特に「ボアアップ」です。これは、シリンダーやピストンを交換してエンジンの排気量を増大させるもので、パワーとトルクを大幅に向上させることが可能です。

しかし、ボアアップは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、非常に多くのリスクとデメリット、そして法的な問題を伴う「禁断の領域」とも言えるカスタムです。

ボアアップキットは、様々なメーカーから販売されており、排気量を125cc未満(例えば124cc)に抑えるものから、150ccやそれ以上に拡大するものまで存在します。

排気量が上がれば、当然ながらエンジンが発生するパワーとトルクは大幅に向上します。

これにより、加速性能は劇的に改善され、最高速もノーマルとは比較にならないレベルまで引き上げることが可能です。

登り坂や高速巡航時の力不足も解消され、よりスポーティな走りを楽しむことができるようになるでしょう。しかし、その代償は小さくありません。

まず、費用が高額になります。ボアアップキット本体の価格に加えて、組み込み工賃、そして排気量アップに伴って必要となる吸排気系のセッティング変更(燃料コントローラーの導入など)や、クラッチ、オイルクーラーなどの強化部品の追加費用などを考慮すると、かなりの出費となります。

次に、エンジンの耐久性が低下するリスクがあります。ノーマルのエンジンは、その排気量に合わせて各部品の強度や冷却性能が設計されています。

ボアアップによってパワーが上がると、クランクシャフトやコンロッド、クラッチといった部品にかかる負担が増大し、故障のリスクが高まります。適切な冷却対策(オイルクーラー装着など)や、強化パーツの導入が推奨されますが、それでもノーマルエンジンほどの耐久性は期待できない可能性があります。

エンジンの寿命が短くなることも覚悟しなければなりません。そして、最も重要なのが法的な問題です。

日本の法律では、排気量が125ccを超えると、それは原付二種ではなく「軽二輪」扱いとなります。ボアアップによって排気量が125ccを超えた場合、必ず管轄の陸運局で軽二輪としての登録変更手続き**を行わなければなりません。

これを怠ると、脱税や法律違反となり、厳しい罰則を受けることになります。

登録変更に伴い、ナンバープレートはピンク色から白色に変わり、自賠責保険や任意保険の区分も変更する必要があります。

また、運転には普通自動二輪免許(小型限定は不可)が必要になります。125cc未満へのボアアップであれば原付二種のままですが、それでもエンジン内部の改造となるため、メーカー保証は受けられなくなります。

さらに、ボアアップに伴うセッティングは非常にシビアであり、専門的な知識と技術が必要です。セッティングが不十分だと、本来の性能を発揮できないばかりか、エンジン不調や故障の原因にもなりかねません。

信頼できる専門ショップに依頼するのが賢明です。このように、ボアアップはスーパーカブ110の性能を飛躍的に向上させる可能性を秘めている一方で、費用、耐久性、法律、セッティングといった多くのハードルが存在します。

安易な気持ちで手を出すべきカスタムではなく、そのリスクとデメリットを十分に理解した上で、覚悟を持って行う必要があります。

見た目とサウンドの変化がメイン?吸排気系カスタム(マフラー・エアクリ交換)の効果

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comスーパーカブ110のカスタムの中でも、比較的手軽で人気が高いのがマフラーやエアクリーナーといった吸排気系のパーツ交換です。これらのカスタムは、バイクの見た目やサウンドを大きく変えることができ、所有する満足感を高めてくれます。

では、これらのカスタムが最高速やパワーにどれほどの影響を与えるのでしょうか?まずマフラー交換ですが、様々なデザインや材質(ステンレス、チタンなど)、サウンド特性を持つ社外品マフラーが数多く販売されています。

純正マフラーから交換することで、排気音がよりスポーティになったり、重低音が強調されたり、あるいは歯切れの良いサウンドになったりと、好みの音質を選ぶことができます。

見た目も、アップタイプのマフラーやショート管など、バイク全体の雰囲気を大きく変えることができます。

軽量な素材のマフラーを選べば、若干の軽量化にも繋がります。

性能面での効果については、一般的に社外マフラーは排気効率を重視して設計されているため、排気の抜けが良くなり、特に高回転域でのパワーアップが期待できると言われています。

しかし、スーパーカブ110のような小排気量・単気筒エンジンの場合、その効果は限定的であることが多いようです。

むしろ、抜けが良すぎることによって低中速トルクが細ってしまい、街乗りでの扱いやすさが損なわれる可能性もあります。

また、排気効率が変わるため、最適な燃焼状態を保つためには燃料噴射量の再セッティング(燃調)が必要になる場合があります。

これを怠ると、パワーダウンや燃費の悪化、エンジン不調の原因となることもあります。

最高速への影響も、マフラー交換単体では劇的な向上は期待しにくいでしょう。

次にエアクリーナー交換ですが、純正のエアクリーナーボックスを取り外し、キノコ型のパワーフィルターなどに交換するカスタムがあります。

これは吸入空気量を増やし、パワーアップを狙うものですが、マフラー交換以上にセッティングがシビアになります。

吸入空気量が増えるため、それに合わせて燃料噴射量も増やさないと、混合気が薄くなりすぎてエンジンにダメージを与える可能性があります。

雨天時の水の吸い込みや、吸気音の増大といったデメリットもあります。

キャブレター時代のバイクでは定番のカスタムでしたが、インジェクション仕様の現行カブにおいては、セッティングの難しさからあまり一般的ではありません。

純正エアクリーナーボックスの吸気効率は元々悪くないため、下手に交換すると性能が低下する可能性の方が高いと言われています。

結論として、スーパーカブ110における吸排気系のカスタムは、パワーや最高速の向上という点では、それ単体での効果は限定的であり、むしろセッティングの難しさやデメリットの方が大きい場合があります。

見た目やサウンドの変化を楽しむドレスアップ目的、あるいは他のカスタム(ボアアップなど)と合わせてトータルでセッティングを出す、といった考え方の方が適切かもしれません。

もちろん、交換する際には、騒音規制などの保安基準に適合した製品を選ぶことが大前提です。

転がり抵抗や外径変化 タイヤ交換やホイール変更が最高速に与える影響

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comエンジンや駆動系のカスタムほど直接的ではありませんが、タイヤやホイールの変更も、間接的にスーパーカブ110の最高速や走行性能に影響を与える可能性があります。特にタイヤは、バイクと路面を繋ぐ唯一のパーツであり、その選択は乗り心地やグリップ力、そして転がり抵抗に大きく関わってきます。

まずタイヤの「転がり抵抗」について考えてみましょう。

転がり抵抗とは、タイヤが回転する際に発生する抵抗のことで、これが小さいほど少ない力で前に進むことができます。

一般的に、タイヤのコンパウンド(ゴム質)が硬めで、トレッドパターン(溝の模様)がシンプルなタイヤほど転がり抵抗は小さくなる傾向があります。

スーパーカブ110に標準で装着されているタイヤは、耐久性やコスト、乗り心地などをバランス良く考慮したものが選ばれています。

これを、より転がり抵抗の少ないエコタイヤや、オンロード走行に特化したタイヤに交換することで、アクセルオフ時の惰性での進みが良くなったり、わずかながら最高速の伸びが期待できるかもしれません。

ただし、転がり抵抗が小さいタイヤは、一般的にグリップ力が低い傾向にあるため、濡れた路面などでは滑りやすくなる可能性もあります。安全性とのバランスを考慮して選ぶ必要があります。次にタイヤの「外径」の変化です。

タイヤは銘柄やサイズによって、同じ表記サイズであっても実際の外径が微妙に異なることがあります。タイヤの外径が変わると、ギア比が変更されるのと同じ効果が生じます。

例えば、外径の大きいタイヤに交換すると、ギア比がハイギアード(最高速寄り)になり、メーター読みの速度よりも実際の速度が高くなります。逆に、外径の小さいタイヤに交換すると、ギア比がローギアード(加速寄り)になり、メーター読みの速度よりも実際の速度は低くなります。

タイヤ交換によって意図せず最高速が変わったり、スピードメーターの誤差が大きくなったりする可能性があるため注意が必要です。ホイールの変更についてはどうでしょうか。

現行モデルはキャストホイールが標準ですが、旧モデルのスポークホイールや、社外品のアルミキャストホイールなどに変更することも可能です。

ホイールの重量が変われば、バネ下重量(サスペンションから下の部分の重量)が変化し、ハンドリングや乗り心地に影響を与えます。

軽量なホイールに交換すれば、路面追従性が向上し、軽快なハンドリングになる可能性があります。

ただし、ホイール変更が直接的に最高速に与える影響は、重量変化による加速性能へのわずかな影響程度であり、限定的と考えられます。

それよりも、装着するタイヤの選択肢が変わったり、デザインの好みが満たされたりする効果の方が大きいでしょう。

タイヤやホイールの変更は、見た目や乗り味を自分好みに変えることができるカスタムですが、最高速への影響は副次的なものと捉えるのが良いでしょう。

交換する際は、必ずバイクに適合したサイズを選び、安全性や法規(タイヤの荷重指数や速度記号など)を遵守することが最も重要です。タイヤの空気圧を適正に保つことも、転がり抵抗を抑え、安全な走行を維持するために欠かせない日常メンテナンスです。

安全と法律を守るために カスタムする際の注意点 保安基準と自己責任

スーパーカブ110のカスタムは、オーナーにとって大きな楽しみの一つですが、性能向上やドレスアップを追求するあまり、安全性や法律を疎かにしてはいけません。カスタムを行う際には、いくつかの重要な注意点を常に念頭に置き、「自己責任」で行うという意識を持つことが不可欠です。

まず、最も重要なのが「保安基準」の遵守です。道路運送車両法では、バイクが公道を走行するために満たすべき安全・環境基準(保安基準)が細かく定められています。

例えば、マフラーの音量や排出ガス濃度、灯火類(ライト、ウインカー、テールランプ)の色や明るさ、取り付け位置、ミラーの大きさや形状、タイヤの規格など、様々な項目に基準が設けられています。

カスタムパーツを選ぶ際には、必ず「保安基準適合品」や「車検対応品」(カブ110は車検不要ですが、基準を満たしているかの目安になります)といった表示のあるものを選びましょう。

特に、インターネットオークションなどで安価な海外製のパーツを購入する場合、日本の保安基準に適合していない可能性が高いため注意が必要です。

保安基準に適合しない改造(不正改造)は、法律で禁止されており、警察による取り締まりの対象となります。

整備命令が出されたり、罰金が科せられたりするだけでなく、不正改造が原因で事故を起こした場合、保険金の支払いが拒否される可能性もあります。

次に、「自己責任」の原則です。

カスタムは、基本的にメーカーの保証対象外となる行為です。カスタムパーツの取り付けや、それに伴うセッティング変更によってバイクに不具合が生じたり、故障したりした場合でも、メーカーや販売店の保証を受けることはできません。

特にエンジン内部やECUに手を入れるようなカスタムは、バイクの寿命を縮めるリスクも伴います。カスタム作業自体にもリスクが伴います。

整備知識や技術が不十分なまま作業を行うと、部品の取り付けミスや締め付けトルク不足などにより、走行中に部品が脱落したり、重大なトラブルを引き起こしたりする可能性があります。自信がない場合は、無理せず信頼できるバイクショップに作業を依頼するのが賢明です。

また、カスタムによってバイクの操縦安定性やブレーキ性能などが変化することもあります。カスタム後は、いきなり無茶な運転をするのではなく、安全な場所でバイクの挙動の変化をよく確認し、慣れるまでは慎重に運転することが大切です。

特に最高速アップを狙ったカスタムを行った場合は、制動距離が伸びる可能性なども考慮に入れる必要があります。さらに、任意保険の契約内容によっては、改造によって保険適用外となるケースも考えられます。

カスタムを行う前に、加入している保険会社に確認しておくと安心です。

カスタムは、スーパーカブ110の楽しみ方を広げる素晴らしい手段ですが、それはあくまで安全と法律の範囲内で行われるべきです。

ルールを守り、リスクを理解した上で、自己責任において楽しむという姿勢を忘れないようにしましょう。

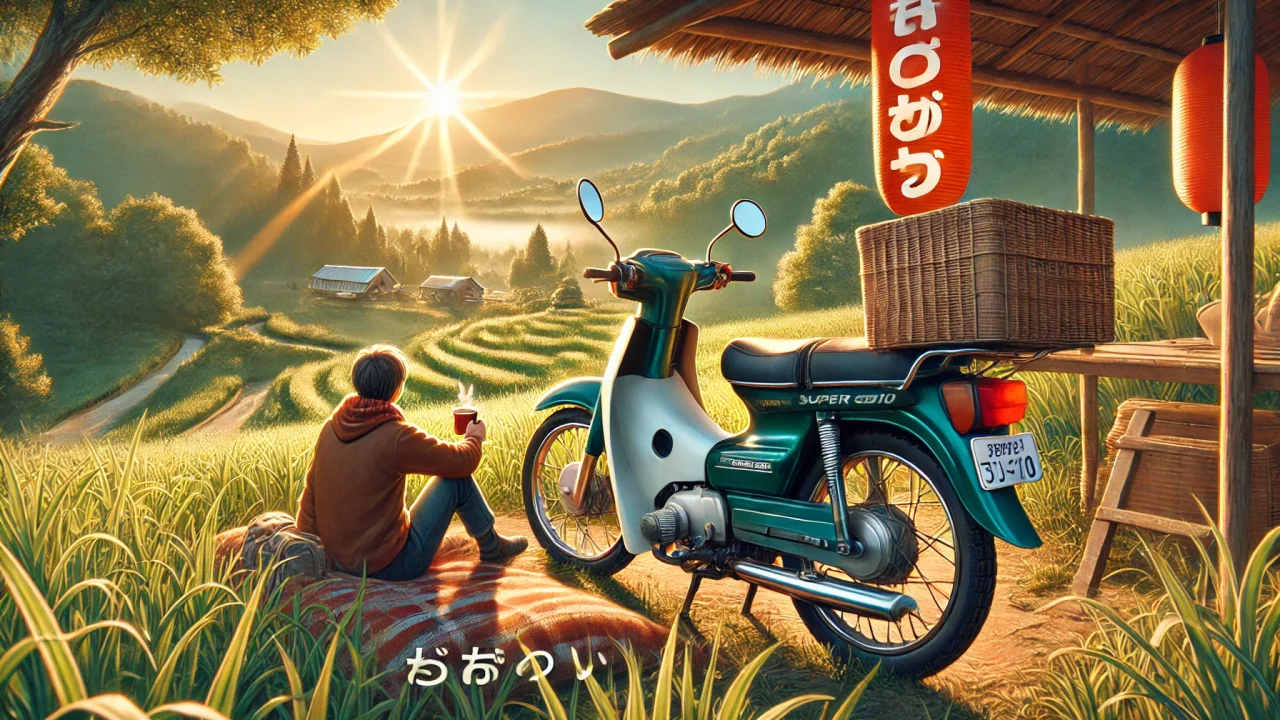

スピードだけが全てじゃない 最高速よりも重視したいカブならではの楽しみ方

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comここまでスーパーカブ110の最高速や、それを向上させるためのカスタムについて詳しく見てきましたが、最後に少し視点を変えてみましょう。果たして、スーパーカブというバイクに対して、最高速を追求することだけが本当に面白いのでしょうか?

もちろん、自分の愛車の性能を引き出すことに喜びを感じるライダーがいることは否定しません。しかし、スーパーカブには、スピードという指標だけでは測れない、もっと奥深い、カブならではの魅力と楽しみ方がたくさん詰まっているのです。

まず、その「経済性」と「気軽さ」。驚異的な燃費性能は、ガソリン代を気にすることなく、どこへでも連れて行ってくれます。

維持費も安く、日常の足としてこれほど頼りになるバイクは他にありません。「今日はちょっと隣町まで買い物に」「天気が良いから、ふらっと海まで走ってみようか」。

そんな、気負わない普段着の付き合い方ができるのがカブの魅力です。

次に、「積載能力」の高さ。大きなリアキャリアは標準装備で、オプションのフロントキャリアやサイドバッグなどを追加すれば、キャンプ道具一式を積んでのツーリングも可能です。

荷物を満載して、のんびりと知らない道を走る。そんな旅のスタイルも、カブならでこそです。

「耐久性」と「信頼性」も忘れてはいけません。少々手荒に扱っても、道なき道(もちろん程度によりますが)に入り込んでも、そう簡単には音を上げないタフさを持っています。

この壊れないという安心感が、ライダーに冒険心を与えてくれます。世界中をカブで旅する人がいるのも、この信頼性があってこそでしょう。

そして、「カスタムの多様性」。最高速を追求するだけでなく、ツーリング仕様、オフロード仕様、レトロ仕様、ビジネス仕様など、オーナーのアイデア次第で様々なスタイルに変化させることができます。

パーツが豊富で、構造がシンプルなため、自分で整備やカスタムに挑戦しやすいのも魅力です。時間をかけて自分だけの一台を作り上げていく過程も、カブの楽しみ方の一つです。

ゆっくり走るからこそ見える景色もあります。エンジンの鼓動を感じながら、風の匂いを嗅ぎ、街の音を聞く。

最高速にこだわらず、五感をフルに使って周囲の環境と対話するようなライディングは、スピードを出すこととはまた違った充足感を与えてくれます。もちろん、バイパスなどで流れに乗る程度の速度は必要かもしれません。

しかし、スーパーカブ110の本来の魅力は、最高速という一点にあるのではなく、その実用性、経済性、耐久性、そして何より「生活に寄り添う」という唯一無二のキャラクターにあるのではないでしょうか。

スピード競争から降りて、カブと共に過ごす豊かな時間。それこそが、スーパーカブ110を所有する最大の価値なのかもしれません。

まとめ スーパーカブ110の最高速を知って安全に楽しもう

- スーパーカブ110の最高速は、ノーマル状態で実測80km/h~100km/h程度が一般的ですが、ライダーの体重や走行条件によって大きく変動します。

- 現行モデル(JA59/JA61)は、エンジン改良に加え、フロントディスクブレーキ(ABS付)やキャストホイールが採用され、安全性と利便性が向上しています。

- 驚異的な燃費性能(実走で50km/L以上も可能)と高い耐久性・信頼性がスーパーカブ最大の魅力であり、経済的な維持が可能です。

- 加速性能は街乗りでは十分ですが、幹線道路での追い越しや登坂路ではパワー不足を感じる場面もあります。

- 最高速アップカスタムの定番はスプロケット交換(フロント丁数増 or リア丁数減)ですが、加速力低下やエンジン負荷増大といったデメリットを伴います。

- ボアアップなどのエンジン系カスタムは大幅なパワーアップが可能ですが、高額な費用、耐久性の低下、法的問題(軽二輪登録変更、免許区分変更など)といった高いリスクが伴います。

- マフラー交換やエアクリーナー交換といった吸排気系カスタムは、サウンドや見た目の変化が主であり、最高速への効果は限定的です。セッティングも必要になる場合があります。

- カスタムを行う際は、保安基準を遵守し、全て自己責任で行う必要があります。信頼できるショップへの相談が推奨されます。

- タイヤ交換(転がり抵抗、外径変化)も間接的に最高速に影響しますが、安全性や乗り心地とのバランスが重要です。

- スーパーカブの真の魅力は最高速だけではありません。経済性、積載性、耐久性、扱いやすさを活かしたツーリングや日常利用、カスタムなど、多様な楽しみ方があります。

- カブのキャラクターを理解し、法定速度を守り、安全運転を第一に、無理のない範囲でカブライフを楽しみましょう。