大型自動二輪免許の取得を目指して教習所に通い始めると、多くの人が最初に出会うことになるのが、ホンダのNC750L(教習車仕様)です。

市販されているNC750XやNC750S(現在は販売終了)をベースに、教習での使用に特化した様々な改良が加えられたこのバイクは、まさに大型二輪免許取得のための「相棒」とも言える存在。

しかし、普段街中で見かける市販のバイクとは異なる装備や特性を持っているため、初めて乗る際には戸惑いを感じることもあるかもしれません。

「NC750Lって、普通のNC750と何が違うの?」「なんでこのバイクが教習車に選ばれているんだろう?」「教習をスムーズに進めるために、このバイクの特徴を知っておきたい!」そんな疑問や要望を持つ方も多いのではないでしょうか。

特に、これから大型二輪免許を取得しようと考えている方や、現在まさにNC750Lで教習を受けている方にとって、この教習車のことをよく理解しておくことは、スムーズな免許取得への近道となります。

この記事では、そんなホンダ NC750L(教習車仕様)にスポットを当て、そのベースとなったNC750シリーズの概要から、教習車ならではの特別装備、エンジンや走行特性、そして市販モデルとの具体的な違いまで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。

なぜNC750Lが多くの教習所で採用されているのか、その理由を探りながら、教習を有利に進めるための攻略のポイントや、取り回し、課題走行での注意点なども紹介します。

この記事を読めば、NC750L教習車に対する理解が深まり、教習への不安が軽減されるだけでなく、免許取得後のバイク選びにも役立つ知識が得られるはずです。

さあ、あなたの免許取得をサポートする頼れる相棒、NC750Lの世界を一緒に見ていきましょう。

- NC750LはNC750X/Sベースの大型二輪教習専用車両

- バンパー、表示ランプ、ローシートなど教習に特化した装備が多数

- 低回転トルク重視のエンジンでエンストしにくく低速安定性が高い

- NC750Lの特性を理解し、ポイントを押さえることが免許取得への近道

NC750L(教習車仕様)のベース車両と特徴

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com全国の多くの自動車教習所で、大型自動二輪免許の教習車両として活躍しているホンダ NC750L。

このバイクは、一般に市販されているモデルではなく、教習所での使用を前提として特別に設計・製造された「教習車仕様」の車両です。

しかし、全くのゼロから開発されたわけではなく、ベースとなっている市販モデルが存在します。

ここでは、NC750Lがどのようなバイクをベースにし、どのような特徴を持っているのか、そしてなぜ教習車として選ばれているのかを探っていきましょう。

NC750Lのベースとなっているのは、ホンダの大型バイク「NC750シリーズ」です。

具体的には、アドベンチャースタイルの「NC750X」や、ネイキッドスタイルの「NC750S」(現在は生産終了)が該当します。

NC750シリーズは、「ニューミッドコンセプト」という考え方のもと、日常的な使いやすさ、優れた燃費性能、そして求めやすい価格を追求して開発されたモデルです。

特に、低中回転域でのトルクを重視した並列2気筒745ccエンジンは、扱いやすく燃費が良いと評価されており、多くのライダーから支持されています。

では、なぜ数ある大型バイクの中から、このNC750シリーズが教習車のベースとして選ばれたのでしょうか。

その理由は、まさにNC750シリーズが持つ「扱いやすさ」と「経済性」にあります。

教習車には、バイクに慣れていない教習生でも安心して操作できる、穏やかで forgiving(許容範囲が広い)な特性が求められます。

NC750シリーズの低回転トルク型エンジンは、エンストしにくく、低速でのコントロール性に優れているため、一本橋やクランクといった低速課題が多い教習には最適です。

また、教習所にとっては、燃費の良さや耐久性の高さも重要な選定基準となります。

NC750シリーズは、これらの点でも高い評価を得ており、教習車としての要件を満たしていたのです。

もちろん、NC750Lは単に市販モデルをそのまま使っているわけではありません。

教習に特化した様々な変更が加えられています。

転倒時のダメージを軽減する大型バンパーの装着、教習状況を示す表示ランプの追加、そして足つき性を向上させるためのローシートの採用などがその代表例です。

これらの特別装備によって、教習生はより安全に、そして効率的に教習を進めることができるのです。

このように、NC750Lは、市販モデルNC750シリーズの優れた基本性能を受け継ぎつつ、教習という特殊な環境に合わせて最適化された、まさに「教習のためのバイク」なのです。

- 大型二輪免許取得の登竜門!全国の教習所で活躍するNC750Lの役割

- 元をたどれば人気モデル!ベース車両NC750シリーズ(X/S)の概要とコンセプト

- 白羽の矢が立った理由は?なぜNC750が教習車に選ばれたのか その背景を探る

- エンストしにくいのはコレのおかげ!扱いやすさの秘密 低回転トルク型エンジンの特性

- 市販車には付いていない!教習車ならではの特別装備(バンパー・ランプ等)とは?

- 小柄な人でも安心感をプラス!足つき性を向上させるローシートなどの工夫

大型二輪免許の相棒!全国の教習所で活躍するNC750L

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com大型自動二輪免許の取得を目指す多くの人が、教習所で最初に対面し、そして免許取得までの間、苦楽を共にすることになるバイク、それがホンダ NC750L(教習車仕様)です。

このNC750Lは、日本のほとんどの自動車教習所(指定自動車教習所)で、大型二輪教習用の標準車両として導入されており、まさに大型二輪免許への登竜門とも言える存在となっています。

大型二輪免許は、排気量400ccを超える全てのバイク(AT限定を除く)を運転できる免許であり、多くのライダーにとって憧れの対象です。

その取得のためには、教習所で学科教習と技能教習を受け、卒業検定に合格するか、あるいは運転免許試験場で直接技能試験(一発試験)に合格する必要があります。

現在、主流となっているのは教習所に通う方法であり、そこで使用されるのがNC750Lなのです。

かつて大型二輪の教習車と言えば、ホンダ CB750やヤマハ XJR1300といった、空冷4気筒エンジンのネイキッドバイクが主流でした。

しかし、これらのモデルが生産終了となったことや、時代の変化に伴い、より扱いやすく、燃費性能や環境性能に優れた車両が求められるようになりました。

そこで登場したのが、NC750シリーズをベースとしたNC750Lです。

NC750Lは、大型バイクでありながら、比較的コンパクトで扱いやすい車体と、低回転域からトルクフルでエンストしにくいエンジン特性を持っており、初めて大型バイクに触れる教習生でも、過度な緊張や不安を感じることなく、スムーズに教習に入っていくことができます。

教習所で使用される車両は、当然ながら耐久性も重要視されます。

不慣れな教習生による操作ミスや、時には転倒も避けられない教習環境において、タフで壊れにくいことは必須条件です。

NC750Lは、信頼性の高いホンダ製エンジンと、転倒ダメージを軽減するバンパーなどの装備により、過酷な使用状況にも耐えうる設計となっています。

教習所にとっては、メンテナンスの手間やコストを抑えられるというメリットもあります。

全国の教習所で広く採用されているということは、それだけNC750Lが教習車としての適性が高いと評価されている証拠です。

これから大型二輪免許を取得しようと考えている方は、ほぼ間違いなくこのNC750Lにお世話になることになるでしょう。

いわば、大型ライダーへの道を共に歩む「相棒」です。

その特性をよく理解し、上手に付き合っていくことが、スムーズな免許取得への鍵となります。

まずは、このバイクがどんな特徴を持っているのかを知ることから始めましょう。

ベースモデルNC750シリーズ(X/S)の概要とコンセプト

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comNC750L教習車の素性を知るためには、そのベースとなった市販モデル、ホンダ NC750シリーズについて理解しておくことが役立ちます。

NC750シリーズは、2012年に「ニューミッドコンセプト」シリーズとしてNC700シリーズが登場し、その後2014年に排気量をアップしてNC750シリーズへと進化した、比較的新しいモデルラインナップです。

このシリーズは、従来の大型バイクのイメージとは一線を画す、ユニークなコンセプトに基づいて開発されました。

「ニューミッドコンセプト」の核となる考え方は、「モーターサイクルの新しい価値の提案」です。

具体的には、日常の移動手段としての使いやすさ、優れた燃費性能による経済性、そしてライダーが走りそのものを楽しめるファン・ライディングを高次元でバランスさせることを目指しました。

従来の大型バイクが、どちらかというと趣味性の高い、高性能・高価格なものが中心だったのに対し、NC750シリーズは、より多くの人が、より気軽に大型バイクの走りを楽しめるように、という想いが込められています。

そのコンセプトを具現化しているのが、搭載されている水冷4ストロークOHC4バルブ並列2気筒745ccエンジンです。

このエンジンは、高回転まで回してパワーを絞り出すタイプではなく、自動車用エンジンのように、常用する低中回転域でのトルクと燃費性能を徹底的に追求して設計されています。

ボア×ストロークは、77.0mm×80.0mmというロングストローク設定で、最高出力よりも実用域での力強さ、扱いやすさを重視しています。

その結果、発進や加速がスムーズで、粘り強いトルクによって街中でも扱いやすく、燃費も大型バイクとしては驚異的なレベル(WMTCモード値で28.6km/L ※NC750X)を実現しました。

車体構成もユニークです。

通常燃料タンクがある位置には、ヘルメットなどを収納できる大容量のラゲッジスペースが設けられています(NC750X/S)。

実際の燃料タンクはシート下に配置されており、低重心化にも貢献しています。

この革新的なパッケージングは、日常の利便性を大きく向上させ、NCシリーズの大きな特徴となっています。

(ただし、教習車仕様のNC750Lでは、このラゲッジスペースは省略されています。)

ラインナップとしては、アドベンチャーテイストのスタイリングと長いサスペンションストロークを持つ「NC750X」、よりシンプルで軽快なネイキッドスタイルの「NC750S」(現在は生産終了)、そしてスクーターのようなオートマチック操作を可能にするDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)搭載モデルなどが存在しました。

いずれのモデルも、気負わずに乗れる親しみやすさと、大型バイクならではの余裕を両立しており、ベテランライダーからリターンライダー、そして初めて大型バイクに乗るライダーまで、幅広い層から支持を集めてきました。

NC750L教習車は、このNC750シリーズの持つ「扱いやすさ」「経済性」「信頼性」といった美点を受け継いでいるからこそ、教習車として最適なモデルとなり得たのです。

なぜNC750が教習車に選ばれたのか?その理由を探る

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com数ある大型バイクの中から、なぜホンダ NC750シリーズが多くの教習所で教習車として採用されるに至ったのでしょうか。

その背景には、教習車に求められるいくつかの重要な要件と、NC750シリーズが持つ特性が見事に合致したという理由があります。

まず、教習車に最も求められるのは「扱いやすさ」です。

大型二輪免許を取得しようとする教習生の中には、バイク経験が浅い人や、久しぶりにバイクに乗るリターンライダーも少なくありません。

そのような教習生が、いきなりパワーがありすぎるバイクや、操作が難しいバイクに乗ると、恐怖心を感じてしまったり、操作ミスを連発してしまったりする可能性があります。

その点、NC750シリーズは、前述の通り低中回転域のトルクを重視したエンジン特性を持っています。

極低速からでも粘り強く、アクセル操作に対して穏やかに反応するため、エンストしにくく、ギクシャクしにくいのが特徴です。

これは、一本橋やクランク、S字といった低速でのバランス感覚や精密な操作が求められる教習課題において、非常に大きなメリットとなります。

また、比較的コンパクトで重心が低い車体設計も、取り回しのしやすさや安定感に繋がっています。

次に、「安全性」も重要な要素です。

教習中は、不慣れな操作による転倒のリスクが常に伴います。

NC750Lには、転倒時のダメージを最小限に抑えるための大型エンジンガード(バンパー)が標準装備されています。

これにより、教習生が転倒してしまった場合でも、ライダー自身やバイク本体へのダメージを軽減し、教習の中断を防ぐことができます。

また、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されているモデルもあり(教習所によって異なる)、急制動時のタイヤロックを防ぎ、安全性の向上に貢献しています。

そして、教習所運営側の視点から見ると、「経済性」と「耐久性」も欠かせない選定基準です。

教習車は、毎日多くの教習生によって長時間使用され、走行距離も伸びがちです。

NC750シリーズは、元々優れた燃費性能を持つため、燃料コストを抑えることができます。

ホンダ製ならではの高い耐久性と信頼性も、メンテナンスの手間やコストを削減し、安定した教習運営を支える上で大きなメリットとなります。

部品供給が安定している点も、万が一の故障時に迅速な修理を可能にし、教習車両の稼働率を維持する上で重要です。

これらの「扱いやすさ」「安全性」「経済性」「耐久性」といった要素を高次元でバランスさせている点が、NC750シリーズが大型二輪教習車として広く受け入れられている理由と言えるでしょう。

まさに、教習という特殊な環境に最適化されたパッケージなのです。

教習生にとっては、この扱いやすいバイクで基本操作をしっかりと身につけることが、将来の安全なバイクライフへの第一歩となります。

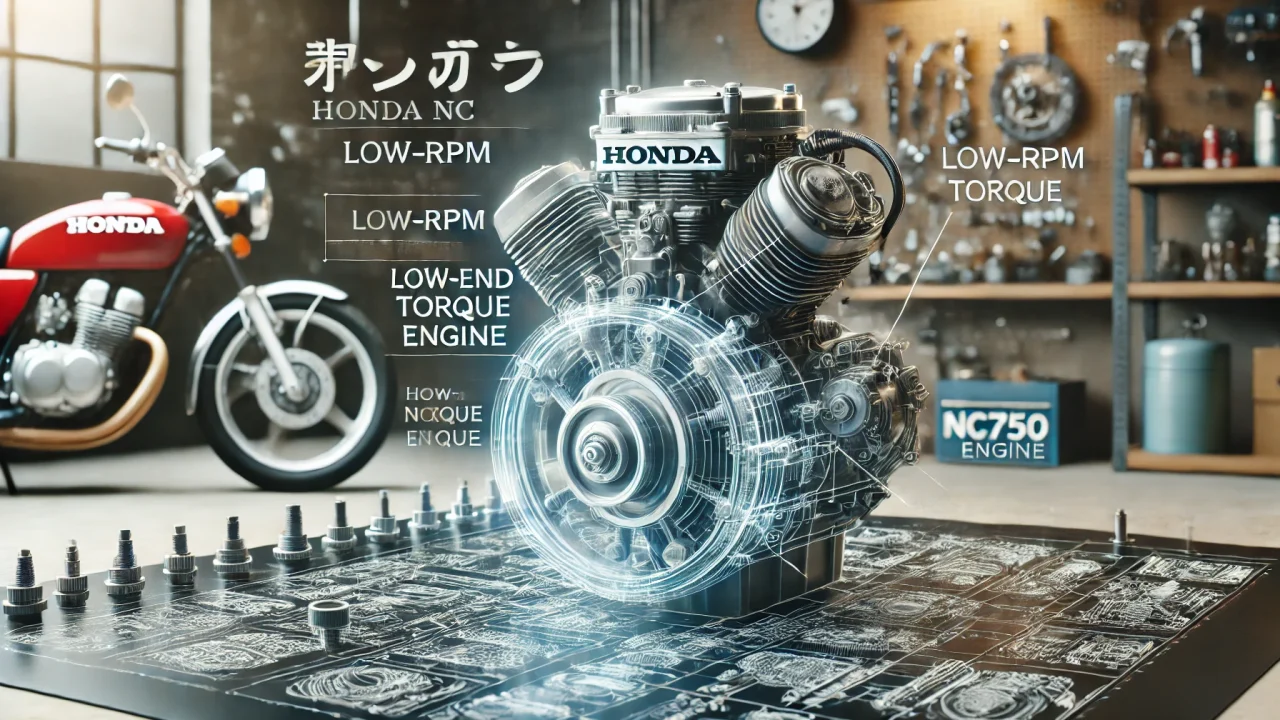

扱いやすさの秘密 低回転トルク型エンジンの特性

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comNC750L教習車の「扱いやすさ」を語る上で、最も重要な要素となるのが、その心臓部であるエンジンの特性です。

NC750Lに搭載されているのは、ベースモデルであるNC750X/Sと同じ、水冷4ストロークOHC4バルブ並列2気筒745ccエンジンですが、その味付けは「低回転トルク型」という言葉に集約されます。

この特性が、大型バイク初心者である教習生にとって、大きな安心感と操作のしやすさをもたらしているのです。

「低回転トルク型」とは、エンジンの回転数が低い領域からでも、大きな駆動力を発生する特性のことです。

一般的なスポーツバイクのエンジンが高回転まで回してパワーを出すのとは対照的に、NC750Lのエンジンは、アイドリングに近いような極低回転域からでも、アクセルを開ければ力強くスムーズにバイクを前進させます。

最高出力(馬力)の数値自体は、同クラスの他の大型バイクと比較すると控えめ(市販モデルNC750Xは約58馬力、教習車仕様はさらに抑えられていると言われる)ですが、重要なのはパワーを発生する回転数です。

NC750Lは、街乗りや教習で常用する低い回転数で最大トルク(タイヤを回転させる力)の大部分を発生するように設計されています。

この特性がもたらす最大のメリットは、「エンストしにくい」ことです。

バイク初心者が最も苦労する操作の一つが、発進時の半クラッチ操作です。

クラッチミートに失敗すると、すぐにエンジンが停止(エンスト)してしまいます。

しかし、NC750Lは低回転でのトルクが太いため、多少ラフなクラッチ操作やアクセル操作でも、エンジンが粘り強く持ちこたえてくれます。

これにより、教習生はエンストに対する恐怖心を減らし、落ち着いて発進や停止の練習に取り組むことができます。

特に坂道発進などでは、この特性が大きな助けとなるでしょう。

また、低速走行時の安定性にも貢献します。

一本橋やクランク、S字といった課題では、極低速でバイクをコントロールする必要がありますが、低回転トルク型のエンジンは、アクセルを微妙に操作するだけで速度を安定させやすく、ギクシャクしにくいのが特徴です。

半クラッチを多用しなくても、アクセルワークとリアブレーキで速度調整がしやすいため、低速課題のクリアが容易になります。

さらに、頻繁なシフトチェンジを必要としないというメリットもあります。

低いギアでも高いギアでも、比較的広い回転域でトルクが出ているため、多少ギア選択が適切でなくても、それなりに走れてしまいます。

これにより、教習生はシフト操作に神経質になることなく、他の操作(例えば、ライン取りや安全確認など)に集中することができます。

一方で、このエンジン特性は、高回転域での伸びや鋭い加速感といった、スポーティな走りにはあまり向いていません。

エンジンを回しても、ある程度の回転数を超えるとパワー感が頭打ちになるような感覚を覚えるかもしれません。

しかし、教習という目的においては、この穏やかで扱いやすいエンジン特性こそが、最大の武器となっているのです。

NC750Lの「扱いやすさの秘密」は、この低回転トルク型エンジンにあると言っても過言ではありません。

市販車には付いていない!教習車ならではの特別装備とは?

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comNC750Lは、市販されているNC750X/Sをベースにしているとはいえ、教習所での使用に特化した様々な「特別装備」が施されています。

これらの装備は、教習生や指導員の安全性、そして教習の効率性を高めるために不可欠なものであり、市販モデルには見られない教習車ならではの特徴となっています。

どのような特別装備があるのか、具体的に見ていきましょう。

まず、最も目立つのが車体各部に取り付けられた大型の「エンジンガード(バンパー)」です。

エンジン周りだけでなく、ハンドルや車体後部にもガードが装着されていることが多く、教習中の不意な転倒から、ライダーの足やバイク本体へのダメージを最小限に抑える役割を果たします。

特に、引き起こしや取り回しの練習、低速課題などでバランスを崩しやすい教習初期段階において、このバンパーの存在は大きな安心感を与えてくれます。

万が一転倒しても、バイクを起こしやすいように設計されている場合もあります。

次に、メーター周りや車体前後に追加された「表示ランプ」です。

これは、指導員が教習生の運転状況(例えば、ブレーキ操作をしているか、ギアが何速に入っているか、ウインカーを出しているかなど)を外部から視覚的に確認するためのものです。

これにより、指導員は適切なタイミングで的確なアドバイスを送ることができ、教習の効率と安全性を高めています。

ランプの色や配置は教習所によって異なる場合があります。

足つき性を向上させるための「ローシート」も、多くのNC750L教習車に採用されている特別装備です。

市販モデルよりもシート高が低く設定されており、小柄な教習生でも安心して乗れるように配慮されています。

(詳細は次の項目で解説します。)

その他にも、細かな変更点が加えられています。

例えば、ハンドル形状や取り付け位置が、よりアップライトで操作しやすいように調整されていたり、クラッチレバーやブレーキレバーが、転倒時に折れにくい可倒式やショートタイプに変更されていたりすることがあります。

ステップの位置が調整されていたり、タンデムステップが大型化されていて指導員が同乗しやすくなっていたりする場合もあります。

また、市販モデルのNC750X/Sに特徴的な、燃料タンク位置のラゲッジスペースは、教習車仕様のNC750Lでは省略されているのが一般的です。

これは、コスト削減や整備性向上、あるいは重心位置の調整などの理由が考えられます。

これらの特別装備は、すべて「教習」という特殊な目的のために最適化されたものです。

市販モデルの快適装備や豪華装備とは方向性が異なりますが、安全かつ効率的に運転技術を学ぶ上で、非常に重要な役割を果たしています。

教習中は、これらの装備にも注目してみると、教習車への理解がより深まるでしょう。

小柄な人でも安心感をプラス!足つき性を向上させるローシートなどの工夫

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com大型バイクの教習において、多くの教習生が最初に直面する不安の一つが「足つき性」です。

特に小柄な方や女性の場合、750ccクラスのバイクに跨った際に、足が地面にしっかりと届かないと、それだけで大きなプレッシャーを感じてしまいます。

ホンダ NC750L教習車は、この足つき性に対する不安を軽減するために、いくつかの工夫が凝らされています。

最も効果的な工夫が、「ローシート」の採用です。

NC750Lの多くには、市販モデルの標準シートよりも座面の位置が低く設計された専用のローシートが装着されています。

具体的な数値は公表されていない場合もありますが、一般的に市販モデルのNC750Xのシート高(約800mm)と比較して、NC750Lのシート高は数センチ低く設定されていると言われています。

このわずかな差が、足つき性に大きな違いを生み出します。

つま先立ちだったのが母指球まで着くようになったり、片足しか着かなかったのが両足で支えられるようになったりするだけでも、停車時や取り回し時の安心感は格段に向上します。

さらに、シートの形状にも工夫が見られる場合があります。

単純にシート高を下げるだけでなく、シート前方の角を落として幅をスリムにすることで、ライダーが足を下ろしやすいように設計されていることがあります。

これにより、内腿の圧迫感が減り、よりスムーズに足を地面に着けるようになります。

数値上のシート高だけでなく、こうした形状の工夫も足つきの良さに貢献しているのです。

また、サスペンションセッティングも、足つき性に関係している可能性があります。

教習車仕様では、市販モデルよりもややソフトなセッティングになっている場合があり、ライダーが跨った際の沈み込み量が大きくなることで、結果的に足つきが良くなるという効果も考えられます(ただし、これは推測の域を出ません)。

ハンドル位置の調整も、間接的に足つきの安心感に繋がっています。

NC750Lのハンドルは、比較的アップライトで手前に引かれたポジションに設定されていることが多く、これにより小柄なライダーでも自然なライディングポジションを取りやすくなっています。

上体が安定することで、停車時にバイクを支える際の不安感も軽減されます。

これらの工夫により、NC750Lは、750ccという排気量を持つ大型バイクでありながら、比較的良好な足つき性を実現しています。

もちろん、それでも身長によっては足つきに不安を感じる方もいるかもしれませんが、他の同クラスの大型バイクと比較すれば、かなり乗りやすい部類に入ると言えるでしょう。

ホンダが教習車を設計する上で、いかに多くの教習生が安心して乗れるように配慮しているかがうかがえます。

教習前には、実際にNC750Lに跨ってみて、その足つき性を確認し、不安があれば指導員に相談してみると良いでしょう。

NC750L教習車での大型二輪教習 攻略のポイント

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comさて、NC750L教習車の特徴を理解したところで、いよいよこのバイクを使って大型二輪免許を取得するための、具体的な攻略ポイントについて見ていきましょう。

NC750Lは扱いやすいバイクではありますが、それでも中型バイク(400cc)などと比較すると、車体の大きさや重さ、パワーの違いは歴然です。

特に、一本橋やスラローム、クランク、S字、急制動といった課題走行では、NC750Lの特性を活かしつつ、大型バイクならではの注意点を意識した操作が求められます。

スムーズな免許取得のためには、ただ闇雲に練習するのではなく、ポイントを押さえて効率的にスキルアップを図ることが大切です。

まず、基本となるのがバイクの取り回しです。

NC750Lの車両重量は約210kg~230kg程度(仕様により異なる)あり、決して軽いバイクではありません。

最初の難関となる引き起こしや、押し歩きでは、力任せではなく、バイクの重心やテコの原理を意識したコツを掴むことが重要です。

指導員のアドバイスをよく聞き、正しいフォームを身につけましょう。

次に、低速走行の安定性です。

一本橋やスラローム、クランク、S字といった課題では、低速でのバランス感覚とスムーズな操作が鍵となります。

NC750Lの低回転トルク型エンジンは、ここで大きな武器となります。

エンストしにくい特性を活かし、半クラッチやリアブレーキを効果的に使って速度を一定に保ち、視線を進行方向の先に向けることを意識しましょう。

ニーグリップで車体をしっかりとホールドすることも安定に繋がります。

発進・停止やシフトチェンジも、大型バイクのパワーに慣れるまでは戸惑うかもしれません。

しかし、NC750Lはクラッチの繋がりが穏やかで、トルクもあるため、比較的スムーズに行えます。<

焦らず、丁寧な操作を心がけましょう。

急制動では、ABS(装備車の場合)の恩恵もありますが、しっかりと前後のブレーキを使い、正しいフォームで安全に停止する練習を繰り返すことが大切です。

これらの課題走行をクリアするためには、NC750Lの持つ「エンストしにくい」「低速で安定している」「操作に対して穏やかに反応する」といった特性を最大限に利用すること、そして大型バイクの重量やパワーを常に意識し、丁寧かつスムーズな操作を心がけることが重要です。

また、教習車と市販車の違いを念頭に置き、免許取得後のバイク選びに活かす視点も持っておくと良いでしょう。

さあ、具体的な攻略ポイントを一つずつ見ていきましょう。

- 最初の関門を突破!NC750Lの重量と取り回し 引き起こしや押し歩きのコツ

- ふらつきを克服せよ!低速走行の安定感が鍵 一本橋やスラロームの攻略法

- ビビらずスムーズに!エンストしにくい特性を活かす 半クラッチ操作と発進・停止のポイント

- しっかり止まれてこそ!急制動も安心?ブレーキ性能と効果的な操作方法

- コースを覚えて攻略!課題走行で注意すべき点 クランク、S字、坂道発進

- これは教習車だから… 教習車と市販車の違いを意識して免許取得後のバイク選びへ

NC750Lの重量と取り回し 引き起こしや押し歩きのコツ

大型二輪教習の最初の関門であり、多くの教習生が「大型バイクって重い!」と実感するのが、NC750Lの取り回し、特に「引き起こし」と「押し歩き」です。

NC750Lの車両重量は、バンパーなどの装備を含めると約210kg~230kg程度になります。

これは、中型バイク(例えばCB400SFなら約200kg)と比較しても数十キロ重く、その差は歴然です。

しかし、正しいコツさえ掴めば、非力な方でもスムーズに行うことが可能です。

まず「引き起こし」です。

教習では、わざとバイクを横倒しにした状態から、安全に引き起こす練習を行います。

ここで重要なのは、腕力だけで引き上げようとしないことです。

ポイントは、腰をしっかりと落とし、バイクに体を近づけ、ハンドルと車体後部(バンパーやグラブバーなど掴める部分)をしっかりと握り、腕は伸ばしたまま、膝の力(脚力)を使って、体全体で押し上げるように起こすことです。

腰を痛めないように、背筋を伸ばすことも意識しましょう。

バイクの重心は比較的低い位置にあるため、一度持ち上がり始めれば、思ったよりも軽く感じられるはずです。

焦らず、確実に、安全に行うことが大切です。

次に「押し歩き」です。

エンジンをかけずにバイクを押して移動させるこの操作も、大型バイクの重さを実感する場面です。

平坦な場所ならまだしも、少しでも傾斜があると、その重さがずっしりと感じられます。

押し歩きのコツは、まずバイクをできるだけ直立に近い状態に保ち、バランスを取りながら押すことです。

ハンドルをしっかりと握り、腰を入れて、体全体でバイクを支えながら、一歩一歩確実に前進または後退させます。

目線は進行方向の少し先に向け、ふらつかないように気をつけましょう。

特に後退させる場合は、バランスを崩しやすいので注意が必要です。

サイドスタンドを出すタイミングも重要です。

停止したら、まず確実にサイドスタンドを出し、バイクが安定したことを確認してから手を離すようにしましょう。

NC750Lは、大型バイクの中では比較的重心が低く、ハンドル切れ角も確保されているため、取り回し自体はしやすい部類に入ります。

しかし、それでも油断は禁物です。

特に、足を滑らせやすい砂利の上や、濡れた路面での取り回しは慎重に行いましょう。

最初のうちは重さに戸惑うかもしれませんが、指導員のアドバイスをよく聞き、繰り返し練習することで、必ずコツを掴むことができます。

力に頼るのではなく、バランスと体全体を使うことを意識するのがポイントです。

この取り回しをマスターすることが、大型バイクを安全に扱うための第一歩となります。

ふらつきを克服せよ!低速走行の安定感が鍵 一本橋やスラロームの攻略法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com大型二輪教習の課題の中でも、特に難関とされるのが「一本橋(直線狭路)」と「スラローム(連続進路転換)」です。

これらの課題では、低速でのバランス感覚と、スムーズで正確なバイクコントロールが求められます。

NC750Lの持つ低速安定性を活かしつつ、いくつかのポイントを押さえることで、これらの課題を攻略していきましょう。

まず「一本橋」です。

長さ15m、幅30cmの細い橋の上を、規定タイム(大型二輪は10秒以上)をかけて、脱輪せずに渡りきる課題です。

低速でバランスを取り続ける必要があり、非常に高い集中力が求められます。

攻略のポイントは、まず進入速度を適切に保つこと。

速すぎるとタイム不足になり、遅すぎるとバランスを崩しやすくなります。

橋に乗る直前に速度を調整し、一定の速度で進入しましょう。

橋の上では、視線をできるだけ遠く、橋の出口付近に向けることが重要です。

足元を見てしまうと、ふらつきの原因になります。

ニーグリップで車体をしっかりとホールドし、ハンドルには力を入れすぎず、軽く添える程度にします。

バランスが崩れそうになったら、アクセルや半クラッチ、リアブレーキを微妙に操作して立て直します。

NC750Lは低回転トルクがあり、粘り強いエンジンなので、極低速でも比較的安定しています。

この特性を信じて、焦らず、丁寧な操作を心がけましょう。

次に「スラローム」です。

等間隔に置かれたパイロンの間を、リズミカルに左右に切り返しながら、規定タイム(大型二輪は7秒以内)で走り抜ける課題です。

ここでは、スムーズな体重移動とアクセルワーク、そして的確なライン取りが求められます。

攻略のポイントは、まずリズムを作ること。

一つ一つのパイロンをクリアすることに集中するのではなく、コース全体の流れを意識し、一定のリズムでバイクを左右に寝かせるようにします。

視線は常に次のパイロンの先、自分が通過したいラインに向けます。

バイクを寝かせるきっかけは、ハンドル操作だけでなく、ステップへの加重や腰の移動といった体重移動を意識するとスムーズに行えます。

アクセルワークも重要です。

バイクを寝かせているときはアクセルを一定に保つか僅かに開け気味にし、起き上がらせるタイミングで少しアクセルを開けて、次の切り返しに繋げます。

アクセルのオンオフをリズミカルに行うことで、安定した走行が可能になります。

NC750Lは車体が安定しており、アクセルレスポンスも穏やかなので、比較的スラロームは走りやすいバイクと言えます。

パイロンに近づきすぎず、少しアウト側のラインを通るように意識すると、切り返しの余裕が生まれます。

タイムを意識しすぎると操作が雑になりがちなので、まずは確実にパイロンをクリアすることを目標に練習しましょう。

これらの低速課題は、反復練習によって必ず上達します。

NC750Lの扱いやすい特性を味方につけ、指導員のアドバイスを参考に、一つ一つのポイントを意識しながら練習に取り組んでください。

ビビらずスムーズに!エンストしにくい特性を活かす 半クラッチ操作と発進・停止のポイント

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.comバイクの基本操作でありながら、特に大型バイクに乗り慣れていない教習生にとっては緊張する場面でもあるのが、発進と停止、そしてその要となる半クラッチ操作です。

しかし、NC750L教習車は、そのエンジン特性のおかげで、これらの操作が比較的容易に行えるように設計されています。

エンストしにくいという大きなメリットを活かし、スムーズな操作をマスターしましょう。

まず「半クラッチ」操作です。

半クラッチとは、クラッチレバーを完全には繋がず、動力が伝わるか伝わらないかギリギリの状態で保持することです。

発進時や極低速走行時に、エンジンの動力を滑らかにタイヤに伝えたり、速度を微調整したりするために使います。

NC750Lは低回転域のトルクが太いため、半クラッチの操作範囲(クラッチが繋がり始めるポイントから完全に繋がるまでの幅)が比較的広く、扱いやすいのが特徴です。

クラッチレバーをゆっくりと離していくと、エンジン回転数が少し下がり、バイクが動き出そうとするポイントがあります。

そこが半クラッチの状態です。

焦らず、左手の指先でその感覚を掴む練習をしましょう。

指導員が「このバイクはエンストしにくいから大丈夫!」とよく言うのは、このエンジン特性があるからです。

次に「発進」です。

平坦な場所での発進は、まずギアを1速に入れ、半クラッチの状態を作ります。

バイクが動き出そうとするのを感じたら、リアブレーキを離し、アクセルを僅かに開けながら、クラッチレバーをさらにゆっくりと離していきます。

NC750Lはトルクがあるので、アクセルをそれほど大きく開けなくてもスムーズに発進できます。

むしろ、アクセルを開けすぎると急発進してしまう可能性があるので注意が必要です。

最初は半クラッチだけで発進する練習から始めると良いでしょう。

坂道発進の場合は、リアブレーキでバイクが後退しないように保持しながら、平坦地よりも少しだけアクセルを開け気味にし、半クラッチを当ててバイクが前に進もうとするのを感じてからブレーキを離します。

これもNC750Lのトルクがあれば、比較的簡単に行えるはずです。

最後に「停止」です。

停止する際は、まずアクセルを戻し、前後ブレーキをバランス良く使って減速します。

停止する直前にクラッチレバーを握り込み、動力が伝わらないようにします。

完全に停止したら、ギアをニュートラルに入れるか、1速に入れたままクラッチを握っておきます。

停止位置でふらつかないように、しっかりと両足または片足で車体を支えましょう。

急ブレーキにならないよう、早め早めの減速を心がけることが大切です。

NC750Lの「エンストしにくい」という特性は、教習生にとって大きな精神的な支えとなります。

このアドバンテージを活かし、焦らず、一つ一つの操作を丁寧に行う練習を繰り返すことで、スムーズで安全な発進・停止、そして半クラッチ操作を確実に身につけることができるでしょう。

しっかり止まれてこそ!急制動も安心?ブレーキ性能と効果的な操作方法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com大型二輪教習の課題の中でも、特に安全に関わる重要な項目が「急制動」です。

指定された速度(通常40km/h)から、指定された距離(乾いた路面で11m以内)で、安全かつ安定して停止する技術が求められます。

NC750Lは、比較的扱いやすいブレーキ性能を持っていますが、大型バイクの重量と速度を確実にコントロールするためには、正しい操作方法を身につけることが不可欠です。

NC750Lのブレーキシステムは、フロントにシングルまたはダブルディスク、リアにシングルディスクを採用しています(年式や仕様により異なる)。

多くの教習車にはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されており、急ブレーキ時にタイヤがロックして滑るのを防いでくれます。

このABSの存在は、特にパニックブレーキになりがちな状況での安全性を高める上で大きな助けとなります。

しかし、ABSはあくまで補助的なシステムであり、過信は禁物です。

ABSが作動するような状況を作らない、安定したブレーキングを習得することが目標となります。

急制動の操作手順としては、まず指定速度(40km/h)まで加速し、制動開始地点でアクセルを完全に戻すと同時に、前後ブレーキをバランス良く、かつ強力にかけることが基本です。

ポイントは、ブレーキを「かける」というよりは、「握り込む」「踏み込む」という意識で、一気に、しかし唐突にならないように操作することです。

ブレーキの配分としては、一般的にフロントブレーキを7割、リアブレーキを3割程度の力加減でかけるのが良いとされていますが、これは路面状況などによっても変わります。

NC750Lは車重があるため、リアブレーキもしっかりと使うことが安定した制動に繋がります。

ブレーキング中の姿勢も非常に重要です。

急減速Gで体が前方に持っていかれないように、ニーグリップでタンクをしっかりと挟み込み、腕は突っ張らずに少し曲げて、上半身でバランスを取ります。

視線は停止目標地点の少し先を見るようにし、下を向かないようにしましょう。

下を向くとバランスを崩しやすくなります。

停止する直前にはクラッチレバーを握り込み、エンジンストールを防ぎます。

完全に停止したら、足を着いて車体を安定させます。

目標の停止線(11m)をオーバーしないことはもちろんですが、短すぎてもバランスを崩す原因になるため、指定された範囲内で、安定して停止することが求められます。

ABSが装備されている車両の場合、強くブレーキをかけるとレバーやペダルに「ガガガッ」という振動(キックバック)が伝わってくることがあります。

これはABSが正常に作動している証拠なので、驚いてブレーキを緩めたりせず、そのままブレーキをかけ続けることが大切です。

NC750Lのブレーキは、極端に効きすぎることもなく、コントロールしやすい特性を持っています。

しかし、大型バイクの制動には相応の力と技術が必要です。

教習中に何度も練習を繰り返し、指導員のアドバイスを受けながら、安全で確実な急制動の技術を身につけましょう。

この技術は、免許取得後の公道での安全運転に直結する非常に重要なスキルです。

コースを覚えて攻略!課題走行で注意すべき点 クランク、S字、坂道発進

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com一本橋やスラローム、急制動と並んで、大型二輪教習の重要な課題となるのが、「クランク」「S字」「坂道発進」です。

これらの課題も、NC750Lの扱いやすい特性を理解し、ポイントを押さえて練習すれば、決してクリアできないものではありません。

それぞれの課題における注意点を見ていきましょう。

まず「クランク」です。

直角に曲がるコーナーが連続する狭いコースを、パイロンに接触したり、足を着いたりせずに通過する課題です。<

求められるのは、スムーズなハンドル操作と車体の傾け、そして低速での速度コントロールです。

NC750Lは比較的ハンドル切れ角がありますが、それでも大型バイクなので、内輪差を考慮したライン取りが重要になります。

コーナーの手前で十分に減速し、曲がる方向とは反対側に少し寄ってから進入する(アウト・イン・アウトの意識)と、スムーズに曲がりやすくなります。

視線は常に行く先、コーナーの出口付近に向けましょう。

ハンドル操作と同時に、バイクを適度に傾ける(リーン)ことも必要です。

低速を維持するために、半クラッチやリアブレーキを使い、速度を微調整します。

焦って速度を上げすぎないこと、ハンドルをこじらないことがポイントです。

次に「S字」です。

S字状にカーブが連続するコースを、パイロン接触や脱輪、足つきなしで通過する課題です。

クランクと同様に、スムーズなライン取りと速度コントロールが求められますが、クランクよりもカーブが緩やかな分、やや速度を乗せてリズミカルに走行することがポイントになります。

視線は常に行く先のカーブに向け、バイクを左右に切り返す際には、体重移動も意識してスムーズに寝かせるようにします。

アクセルは一定に保つか、カーブの出口に向けて僅かに開けるようにすると安定します。

ここでもNC750Lの低速安定性が役立ちますが、油断するとパイロンに接触したり、コースから脱輪したりするので、丁寧な操作を心がけましょう。

最後に「坂道発進」です。

坂道の途中で一旦停止し、後退することなくスムーズに発進する課題です。<

これは、NC750Lの低回転トルクとエンストしにくい特性が最も活きる場面の一つと言えるでしょう。

停止する際は、リアブレーキをしっかりと踏んでバイクが後退しないようにします。

発進時は、ギアを1速に入れ、半クラッチを当てていきます。

エンジン回転が少し下がり、バイクが前に進もうとするのを感じたら、アクセルを少し開け気味にしつつ、リアブレーキをゆっくりと離します。

平坦地よりも少しだけ力強くアクセルを開けるのがコツですが、開けすぎると急発進するので注意が必要です。

後退してしまうことを恐れて焦ると失敗しやすいので、落ち着いて、半クラッチとアクセル、ブレーキの連携を確実に行いましょう。

これらの課題走行は、コースをしっかりと覚え、それぞれのポイントを意識して反復練習することが上達への道です。

NC750Lは、これらの課題をクリアしやすいように設計されたバイクです。

自信を持って、一つ一つ着実にマスターしていきましょう。

これは教習車だから… 教習車と市販車の違いを意識して免許取得後のバイク選びへ

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com無事に大型二輪教習を終え、卒業検定にも合格!いよいよ憧れの大型バイクライフが始まる…その前に、一つ意識しておきたいことがあります。

それは、あなたが教習で乗り慣れたNC750Lは、あくまで「教習に特化したバイク」であり、実際に公道で走っている「市販の大型バイク」とは、乗り味や性能が異なる場合が多いということです。

この違いを理解しておくことは、免許取得後のバイク選びで失敗しないために重要です。

まず、エンジン特性の違いです。

NC750Lは、扱いやすさを最優先し、低回転域でのトルクを重視、かつ最高出力も抑えられたセッティングになっています。

そのため、エンストしにくく、低速でのコントロール性に優れていますが、高回転域でのパンチ力や鋭い加速感はあまりありません。

一方、市販されている大型バイクの多くは、よりスポーティな走行性能を追求しており、高回転まで回した時のパワーや加速力は、NC750Lとは比較にならないほど強力なモデルもたくさんあります。

教習車と同じ感覚で市販の大型バイクのアクセルを開けると、そのパワーに驚き、危険な思いをする可能性もあります。

車体の大きさや重さ、取り回しについても同様です。

NC750Lは、大型バイクの中では比較的コンパクトで重心も低く、足つき性も考慮されています。

しかし、市販の大型バイクには、もっと大柄で重いモデルや、シート高が高いモデルも数多く存在します。

教習車で取り回しに慣れたからといって、どんな大型バイクでも同じように扱えるとは限りません。

特に、リッタースーパースポーツや大型アドベンチャーバイクなどは、その大きさと重さに圧倒されるかもしれません。

装備の違いも大きいです。

NC750Lには、教習用のバンパーやランプ類が装備されていますが、スマートキーやフルカラー液晶メーター、ライディングモードといった、近年の市販モデルに搭載されているような先進的な快適装備・電子制御デバイスは基本的に付いていません。

免許取得後に乗るバイクに、どのような装備を求めるかも、バイク選びの重要なポイントになります。

もちろん、市販のNC750Xであれば、教習で乗ったNC750Lに最も近い感覚で乗ることができるでしょう。

しかし、それでもラゲッジスペースの有無や、わずかな仕様変更によって、乗り味が全く同じというわけではありません。

大切なのは、NC750Lでの経験を「大型バイクの基本的な操作や感覚を学ぶためのもの」と捉え、それを基準にしつつも、市販されているバイクには様々な個性や特性があることを理解しておくことです。

免許を取得したら、すぐに特定のバイクを決めてしまうのではなく、バイクショップで色々な車種に跨ってみたり、可能であれば試乗してみたりして、自分に本当に合った一台を見つけることが、楽しいバイクライフを送るための鍵となります。

NC750Lでの教習経験は、そのための貴重な第一歩なのです。

まとめ NC750L教習車の特徴を理解して大型二輪免許を取得しよう

- ホンダ NC750Lは、市販モデルNC750X/Sをベースに開発された、全国の教習所で広く採用されている大型自動二輪教習専用車両です。

- 最大の特徴は、低回転域からトルクフルで粘り強いエンジン特性にあり、これによりエンストしにくく、極低速でのコントロール性に優れ、初心者でも扱いやすくなっています。

- 転倒時のダメージを軽減する大型バンパーや、教習状況を示す表示ランプ類、足つき性を向上させるローシートなど、教習に特化した数々の特別装備が施されています。

- 市販モデルと比較すると最高出力は抑えられており、スポーティさよりも安定性や扱いやすさが重視された設計となっています。

- 車両重量は210kg~230kg程度ありますが、重心が低く設計されているため、引き起こしや押し歩きは正しいコツを掴めば比較的容易に行えます。

- 一本橋やスラロームなどの低速課題では、エンジン特性と車体の安定性を活かし、視線、ニーグリップ、スムーズな操作(アクセル、半クラッチ、リアブレーキ、体重移動)を意識することが攻略の鍵です。

- 発進・停止は、エンストしにくい特性を活かして焦らず丁寧に行い、急制動はABS(装備車)を過信せず、正しいフォームと前後バランスの取れたブレーキ操作を習得することが重要です。

- クランクやS字、坂道発進も、NC750Lの特性を理解し、適切なライン取りや速度コントロール、確実な操作を心がければクリア可能です。

- NC750Lはあくまで教習に特化した車両であり、エンジン性能、車体の挙動、装備などが市販の大型バイクとは異なることを理解しておく必要があります。

- NC750Lでの教習経験は、大型バイクの基本操作を学ぶ上で非常に有益ですが、免許取得後のバイク選びは、様々な車種を比較検討し、試乗などを通じて自分に合った一台を見つけることが大切です。

- NC750Lの特性をよく理解し、その扱いやすさを味方につけて練習に励むことが、大型二輪免許のスムーズな取得へと繋がります。