自動車学校(車校)やバイク教習所での教習もいよいよ大詰め、運転免許取得の最後の関門となるのが「卒業検定(卒検)」です。これまでの練習の成果を発揮し、無事に合格して免許センターへ向かいたい!と誰もが願う一方で、「卒検って難しいのかな?」「合格率はどれくらいなんだろう?」「もし落ちたらどうしよう…」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に、バイクの卒検に関しては、「一本橋で落ちる人が多いって聞くけど、落ちる確率はどれくらいなの?」と具体的な心配をしている方もいるかもしれません。卒検当日は、普段とは違う緊張感の中で、検定員に見られながら運転操作を行うため、思わぬミスをしてしまう可能性も否定できません。このプレッシャーが、さらに不安を増大させる要因にもなりますよね。

この記事では、そんな卒業検定に対する不安を少しでも和らげ、自信を持って本番に臨めるように、自動車学校(普通自動車AT/MT)とバイク教習所(普通二輪・大型二輪)それぞれの卒業検定について、気になる「合格率の目安」や「落ちる確率」、そして「卒検に落ちてしまう主な原因」とその「対策」を詳しく解説していきます。どのような点が減点対象となりやすいのか、各課題で特に注意すべきポイントは何か、そして合格に向けてどのような練習をすれば良いのか、具体的なアドバイスを交えながらご紹介します。また、万が一不合格になってしまった場合の対処法や、当日の心構えについても触れていきます。

卒業検定は、決して落とすための試験ではありません。教習で学んだことを落ち着いて実践できれば、合格への道は必ず開けます。この記事を通して、卒検への正しい知識と対策を身につけ、あなたの免許取得を力強くサポートできれば幸いです。さあ、不安を自信に変えて、卒業検定合格を目指しましょう!

- 自動車学校(車校)の卒業検定合格率の目安と、不合格になる主な原因

- バイク(普通二輪・大型二輪)の卒業検定に落ちる確率と、失敗しやすい課題

- 車種別に減点されやすいポイントと、合格に向けた具体的な対策・練習方法

- 卒業検定当日の注意点、緊張対策、そして万が一不合格だった場合の対処法

自動車学校(車校)の卒業検定 合格率と落ちる原因

- 車校の卒業検定、実際の合格率はどれくらい?

- 卒検に落ちる主な原因(普通自動車AT/MT)

- 減点されやすいポイント:安全確認、操作ミス、脱輪など

- 【車種別】卒検で特に注意すべき課題(S字、クランク、駐車等)

- 一発合格するための対策と練習のコツ

- もし落ちてしまったら?再試験と補習について

車校の卒業検定、実際の合格率はどれくらい?

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 車校の卒業検定の合格率は、一般的に非常に高いと言われています(90%以上とも)。

- 教習所は、合格できるレベルに達したと判断した教習生を検定に進ませるためです。

- ただし、油断は禁物。緊張によるミスなどで不合格になるケースもあります。

自動車学校(車校)の卒業検定を控えて、「一体どれくらいの人が合格しているんだろう?」と合格率が気になる方は多いでしょう。具体的な数値は教習所や時期によって変動するため、一概には言えませんが、一般的に車校の卒業検定の合格率は非常に高い水準にあると言われています。多くの情報源や経験者の話によると、おおむね90%以上、場合によっては95%以上の合格率であるとも言われています。つまり、ほとんどの教習生が、最初の卒業検定で合格している、ということです。この高い合格率の背景には、教習所のシステムが関係しています。卒業検定は、運転免許センターで行われる本免技能試験とは異なり、あくまで教習所内で、その教習所の検定員によって行われる「卒業するための技能試験」です。

教習所としては、教習生が十分に運転技能を習得し、卒業検定に合格できるレベルに達したと判断(いわゆる「みきわめ」で良好な結果を得るなど)してから、検定を受けさせるのが基本です。言い換えれば、卒業検定に進めるということは、指導員から「この人なら合格できるだろう」とお墨付きをもらっている状態に近いのです。そのため、普段通りの運転ができれば、合格する可能性は非常に高いと言えます。「卒検なんて、普通にやってれば受かるよ」といった声を聞くことがあるのは、こうした理由があるからです。

しかし、合格率が高いからといって、油断は禁物です。「ほぼ全員受かるなら、適当でも大丈夫だろう」と気を抜いてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。卒業検定は、あくまで厳正な採点基準に基づいて行われる試験です。普段の教習では見逃されていたような小さなミスや安全確認の不足も、検定では減点対象となります。また、当日の緊張やプレッシャーから、普段ならしないような操作ミスをしてしまったり、コースを間違えてしまったりして、不合格になってしまうケースも決して少なくありません。

合格率が高いのは事実ですが、それは十分な練習と準備を重ねてきた結果であり、決して「簡単な試験」という意味ではありません。高い合格率に安心しすぎず、最後まで気を引き締めて、教習で習った基本を忠実に守ることが、確実な合格への道です。「自分は落ちるかもしれない10%の方に入ってしまうかも…」と過度に心配する必要はありませんが、「自分は大丈夫」と油断することなく、万全の準備で臨みましょう。

卒検に落ちる主な原因(普通自動車AT/MT)

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 安全確認の不足や怠慢(左右確認、巻き込み確認、後方確認など)が最も多い原因の一つです。

- 基本的な運転操作のミス(エンスト、急ハンドル、速度超過、ふらつきなど)。

- コース間違いや、課題(駐車、S字、クランク等)での失敗も不合格に繋がります。

高い合格率を誇る車校の卒業検定ですが、それでも残念ながら不合格になってしまう方はいます。では、一体どのような理由で卒検に落ちてしまうのでしょうか?不合格になる主な原因を知っておくことは、自分が同じ失敗をしないための重要な対策となります。普通自動車(AT車・MT車共通)の卒業検定で最も多く見られる不合格の原因は、「安全確認の不足・怠慢」です。交差点での左右確認、右左折時の巻き込み確認、進路変更時の後方確認(ミラーと目視)、発進時の周囲確認など、運転中は常に周囲の状況に注意を払い、安全を確認する行動が求められます。これらの安全確認を怠ったり、形式的にしか行わなかったりすると、減点対象となり、積み重なると不合格に繋がります。特に、検定員は安全確認の動作を厳しくチェックしているため、意識して、確実に、そして分かりやすく行うことが重要です。

次に多いのが、「基本的な運転操作のミス」です。AT車では少ないですが、MT車の場合は、坂道発進での後退やエンスト、あるいは発進時のもたつきなどが減点対象となります。AT/MT共通では、急ハンドルや急ブレーキ、急なアクセル操作といった「急」のつく操作、カーブでの速度超過やハンドルの切り遅れ・戻し遅れによるふらつき、適切な速度調整ができない(遅すぎたり速すぎたり)、進路変更時の合図の出し忘れや遅れ、などが挙げられます。これらの操作ミスは、運転の未熟さや不安定さを示すものとして、減点に繋がります。また、脱輪(縁石への乗り上げや接触)も、大きな減点または一発不合格となる可能性があります。

さらに、「コースや手順の間違い」も不合格の原因となり得ます。検定中に走行するコースは事前に教えられますが、緊張からコースを間違えてしまうことがあります。コース間違い自体が即不合格となるわけではありませんが、慌てて危険な運転をしてしまったり、指示された場所に戻れなかったりすると、減点や中止に繋がる可能性があります。また、縦列駐車や方向転換(車庫入れ)といった特定の課題において、定められた手順を間違えたり、時間内に完了できなかったり、あるいは接触したりすると、不合格となる場合があります。これらの原因を見てみると、特別なテクニックが必要というよりは、教習で習った基本的なことを、落ち着いて、確実にできるかどうかが問われていることが分かります。「まさか自分が」と思うような基本的なミスで落ちてしまうことが多いのが、卒業検定の特徴とも言えます。普段の教習から、これらの点を意識して練習しておくことが、不合格を避けるための鍵となります。

減点されやすいポイント:安全確認、操作ミス、脱輪など

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 安全確認(左右、後方、巻き込み)は、検定員が特に厳しくチェックするポイントです。

- エンスト(MT車)、坂道発進での後退、ふらつき、速度調整不良などの操作ミスも減点対象。

- 縁石への接触や乗り上げ(脱輪)は、大幅な減点または一発中止になる可能性があります。

卒業検定は減点方式で行われ、持ち点(通常100点)からミスに応じて点数が引かれていき、最終的に合格基準点(通常70点以上)を下回ると不合格となります。また、特定の危険行為は「一発中止(検定中止項目)」となり、その場で検定が終了、不合格となります。合格するためには、どのような行為が減点されやすいのか、あるいは一発中止となるのかを具体的に知っておくことが重要です。

まず、最も減点されやすく、かつ積み重なりやすいのが「安全確認」に関連する項目です。交差点通過時の左右確認、進路変更や右左折時のルームミラー・サイドミラー・目視による後方確認、左折時の巻き込み確認(左後方を目視)、発進時の前後左右確認など、様々な場面で安全確認が求められます。これらの確認を怠ったり、不十分だったりすると、5点や10点といった減点対象となります。特に、ミラーを見るだけでなく、しっかりと首を振って目視確認を行うことが重要です。「確認しているつもり」ではなく、検定員に「この人はしっかり確認しているな」と伝わるように、意識的に行う必要があります。

次に、運転操作に関する減点ポイントです。MT車特有のものとしては、エンスト(1回につき5点減点など)、坂道発進で規定以上に後退してしまうこと(後退小・中・大で減点が異なる)、ギアチェンジの際のショックが大きいこと、などが挙げられます。AT/MT共通では、カーブや右左折時に適切な速度まで減速できていない(速度超過)、ハンドルの操作が不安定で車体がふらつく、アクセルやブレーキの操作が急である、進路変更や右左折時の合図(ウインカー)を出すタイミングが遅い・早い、または出し忘れる、といったミスが減点対象となります。これらの操作ミスも、一つ一つは小さな減点(5点など)でも、繰り返すと大きな失点に繋がります。

そして、特に注意が必要なのが「脱輪」や「接触」です。S字カーブやクランク、方向転換や縦列駐車などの課題走行中に、縁石にタイヤを乗り上げたり、接触したりする(脱輪)と、大幅な減点(20点など)や、程度によっては検定中止となる場合があります。ポールなどの障害物に接触した場合も同様です。また、信号無視、一時停止違反、歩行者保護違反、大幅な速度超過、逆走、検定員による補助ブレーキの使用といった危険行為は、一発で検定中止となる可能性が非常に高いです。これらの減点ポイントや中止項目を頭に入れておくことで、検定中に何を特に意識すべきかが見えてきます。「安全確認を怠らない」「丁寧でスムーズな操作を心がける」「縁石やポールには絶対に接触しない」という基本的なことを徹底することが、減点を防ぎ、合格に繋がるのです。普段の教習中から、指導員に自分の苦手な点や減点されやすい癖などを指摘してもらい、意識して修正していくことが大切です。

【車種別】卒検で特に注意すべき課題(S字、クランク、駐車等)

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- S字カーブとクランク(狭路コース)では、内輪差を意識したハンドル操作と速度調整が重要です。

- 方向転換(車庫入れ)と縦列駐車は、手順を正確に覚え、切り返しを恐れないことがポイントです。

- 坂道発進(MT車)は、サイドブレーキとクラッチ・アクセルの連携が鍵となります。

卒業検定では、基本的な走行に加えて、いくつかの特定の「課題」をクリアする必要があります。これらの課題は、車種(普通自動車AT/MT)によって内容は異なりますが、それぞれに特有の難しさがあり、多くの教習生が苦手意識を持ったり、実際に減点されたりするポイントとなっています。課題をスムーズにクリアできるかどうかが、合否を左右することも少なくありません。まず、多くの教習所で行われるのが、「S字カーブ」と「クランク(屈折路)」です。

これらの狭いコースを、脱輪や接触せずに通過するには、車両感覚(特に内輪差)を掴み、適切な速度調整と正確なハンドル操作が求められます。速度が速すぎると曲がりきれずに脱輪しやすく、遅すぎると不安定になりがちです。ハンドルを切るタイミングと戻すタイミング、そして外側のミラーで後輪と縁石の距離を確認しながら、ゆっくりと焦らずに通過することが重要です。特にクランクは、直角に曲がるため、ハンドルの切り返しが忙しくなり、難易度が高いと感じる人が多いようです。

次に、多くの教習生が苦戦するのが「方向転換(車庫入れ)」と「縦列駐車」です。これらの課題は、主に路上検定の最後に行われることが多いですが、教習所によっては場内コースで行う場合もあります。どちらの課題も、定められた手順(バックする際の目安となる位置やハンドルの切り方など)を正確に覚えることが第一です。手順を間違えると、うまく駐車スペースに収まらなかったり、接触したりする原因となります。

また、一度で完璧に入れようと焦らず、必要であれば切り返しを行うことが重要です。切り返し自体は減点対象ではありません(回数制限がある場合を除く)ので、慌てずに、安全確認をしながら、適切な位置に修正していくことが大切です。バックする際は、後方の安全確認をミラーと目視でしっかりと行うことを忘れないようにしましょう。

MT車の場合は、これらに加えて「坂道発進」が重要な課題となります。坂道の途中で停止し、後退せずにスムーズに再発進することが求められます。サイドブレーキ(ハンドブレーキ)をしっかりと引き、アクセルを踏み込みながらクラッチを繋ぎ、車体が動き出す感覚を掴んでからサイドブレーキを解除するという、一連の連携操作を確実に行う必要があります。後退量が大きい場合や、エンストした場合は減点対象となるため、半クラッチの感覚とアクセルの踏み加減を、繰り返し練習して身につけることが重要です。

これらの課題は、一見難しそうに見えますが、いずれも教習で必ず練習する項目です。苦手な課題があれば、指導員にコツを聞いたり、追加の教習を受けたりして、自信を持って臨めるように準備しておきましょう。手順をしっかりと覚え、焦らず落ち着いて操作すれば、必ずクリアできるはずです。

一発合格するための対策と練習のコツ

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 教習内容をしっかりと復習し、苦手な課題や操作を重点的に練習しましょう。

- 検定コースを事前に覚え、イメージトレーニングを行うことも有効です。

- 安全確認は「やりすぎ」なくらい、はっきりと行うことを意識しましょう。

卒業検定に「一発合格」するためには、特別な裏技やテクニックが必要なわけではありません。これまでの教習で習った基本的な知識と技能を、検定本番で落ち着いて、かつ正確に発揮できるかどうかが全てです。そのために、検定前の準備、つまり「対策」と「練習」が非常に重要になります。まず、最も基本的な対策は、これまでの教習内容をしっかりと復習することです。

特に、自分が苦手だと感じている課題(S字、クランク、駐車、坂道発進など)や、指導員からよく注意された点(安全確認の仕方、ハンドルの持ち方、速度調整など)を重点的に見直しましょう。なぜそれが苦手なのか、どうすれば改善できるのかを考え、指導員にアドバイスを求めるのも良い方法です。「みきわめ」で良好な結果を得ることは、自信を持って検定に臨むための第一歩となります。

次に、検定で走行するコースを事前にしっかりと覚えておくことです。多くの教習所では、検定コースが複数設定されており、検定当日にどのコースを走るかが指示されます。事前にコース図を入手し、走行ルートはもちろん、どこでどのような操作(右左折、進路変更、課題など)が必要になるのか、どこに注意すべきポイント(一時停止場所、信号、横断歩道など)があるのかを頭に入れておきましょう。コースを覚えておけば、次に何をすべきかが分かり、焦りやパニックを防ぐことができます。ただ覚えるだけでなく、実際に運転席に座っているつもりで、コースを走行するイメージトレーニングを行うことも非常に効果的です。頭の中で安全確認やハンドル操作をシミュレーションすることで、本番でのスムーズな運転に繋がります。

練習のコツとしては、常に「検定本番」を意識して運転することです。普段の教習中から、安全確認を声に出して行ったり、指差し確認をしたりするなど、検定員にアピールするくらいの気持ちで、確実に行う癖をつけましょう。ミラーを見るだけでなく、しっかりと首を振って目視確認する動作を、大げさなくらい行うことが大切です。運転操作も、急発進・急ハンドル・急ブレーキを避け、常に丁寧でスムーズな運転を心がけます。速度も、速すぎず遅すぎず、状況に応じた適切な速度を維持するように意識しましょう。特に苦手な課題は、空き時間などを利用して、イメージトレーニングを繰り返したり、可能であれば追加教習を受けたりして、不安要素を潰しておくことが重要です。そして、最も大切なのは、自信を持つことです。あなたは、みきわめをクリアし、検定を受ける資格を得たのです。指導員が「合格できる」と判断したからこそ、検定に臨めるのです。過度な緊張はミスを誘発します。これまでの練習を信じて、リラックスして臨みましょう。

もし落ちてしまったら?再試験と補習について

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 卒業検定に落ちてしまっても、再挑戦が可能です。落ち込む必要はありません。

- 通常、最低1時限以上の補習教習を受けてから、再試験となります。

- 再試験料と補習料金がかかるため、追加の費用が発生します。

万全の準備をして臨んだつもりでも、当日の緊張や、思わぬミスで卒業検定に不合格となってしまう可能性は、誰にでもあります。もし、残念ながら落ちてしまったとしても、決して過度に落ち込んだり、自分を責めたりする必要はありません。高い合格率とはいえ、不合格になる人は一定数いますし、再挑戦して合格すれば良いのです。大切なのは、なぜ不合格になったのか、その原因をしっかりと把握し、次回の検定に向けて対策を立てることです。検定終了後には、検定員からフィードバック(どこが悪かったのか、何が原因で不合格になったのかの説明)があるはずですので、それを真摯に受け止め、自分の弱点を認識しましょう。「安全確認が足りなかった」「駐車で接触してしまった」「緊張しすぎて操作ミスを連発した」など、具体的な原因が分かれば、対策も立てやすくなります。

卒業検定に不合格となった場合、すぐに再試験を受けられるわけではありません。道路交通法施行規則により、通常は最低1時限以上の「補習教習」を受けることが義務付けられています。この補習教習では、指導員と一緒に、不合格となった原因や苦手な課題を中心に、再度練習を行います。ここで弱点を克服し、自信を取り戻すことが、次回の合格に繋がります。指導員に積極的に質問し、アドバイスをもらいましょう。補習教習を終えれば、再び卒業検定の予約を取り、再挑戦することができます。再試験の予約は、教習所の混雑状況によっては、すぐに取れない場合もありますので、早めに手続きを行うことをお勧めします。

ただし、注意点として、卒業検定の再試験には「再試験料」が、補習教習には「補習料金」が別途必要となります。これらの料金は教習所によって異なりますが、一般的にはそれぞれ数千円程度かかることが多いようです。つまり、不合格になると、追加の費用が発生してしまうのです。これは、経済的な負担となるだけでなく、精神的なプレッシャーにもなりかねません。だからこそ、できるだけ一発合格を目指すことが望ましいのですが、万が一落ちてしまっても、それは決して特別なことではありません。むしろ、自分の弱点と向き合い、それを克服する良い機会だと前向きに捉え、次の検定に向けて気持ちを切り替えることが大切です。一度落ちた経験があるからこそ、次はもっと慎重に、そして自信を持って臨めるようになるかもしれません。諦めずに挑戦し続ければ、必ず合格の日はやってきます。

バイク(二輪)の卒業検定 落ちる確率と克服法

- バイク卒検に落ちる確率は?普通二輪・大型二輪の場合

- バイク卒検で落ちる主な原因:転倒、パイロン接触、タイムオーバー

- 【課題別】落ちやすいポイント(一本橋、スラローム、急制動等)

- 緊張対策とメンタルの保ち方

- 卒検合格に向けた効果的な練習方法

- 検定当日の流れと注意点

バイク卒検に落ちる確率は?普通二輪・大型二輪の場合

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- バイクの卒検の合格率も比較的高く、70%~90%程度と言われています。

- ただし、自動車に比べるとやや低く、落ちる確率も若干高い傾向にあります。

- 特に大型二輪は、車体の大きさやパワーから難易度が上がり、落ちる人もいます。

バイク(二輪車)の免許取得を目指す方にとって、卒業検定は自動車以上に緊張する関門かもしれません。バイクは自動車と違って、バランス感覚や繊細な操作がより求められるため、「卒検で落ちる確率が高いのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。実際のところ、バイクの卒業検定の合格率はどの程度なのでしょうか?自動車と同様に、教習所や時期によって変動するため、正確な統計データはありませんが、一般的には自動車の卒検よりはやや低いものの、それでも比較的高い合格率であると言われています。おおむね70%~90%程度の範囲で推移している、という情報が多いようです。つまり、10人受けたら1人~3人程度が不合格になる可能性がある、といったイメージでしょうか。

自動車の合格率(90%以上とも)と比較すると、やや低い傾向にあるのは事実かもしれません。その理由としては、バイク特有の難しさ、例えばバランス感覚が求められる課題(一本橋など)での失敗や、転倒のリスクなどが挙げられます。また、課題の種類も多く、それぞれに求められる操作精度が高いため、一つのミスが合否に繋がりやすいという側面もあります。特に、大型二輪免許の卒業検定は、普通二輪と比較して難易度が上がると言われています。車体が大きく重くなり、パワーも増すため、取り回しやパワーコントロールがよりシビアになります。そのため、大型二輪の卒検では、普通二輪よりも合格率がやや低くなり、「落ちる確率」も少し高まる傾向があるようです。

しかし、合格率が70%~90%程度ということは、裏を返せば、しっかりと練習を積み、教習内容を理解していれば、十分に合格できる試験であるということです。[/chat]自動車の卒検と同様に、教習所は合格できるレベルに達したと判断した教習生を検定に進ませるため、過度に「落ちる確率」を心配する必要はありません。むしろ、「落ちる人もいる」という事実を認識し、油断せずに、課題ごとのポイントや減点項目をしっかりと理解し、対策を練ることが重要です。特に苦手な課題があれば、重点的に練習し、不安を解消しておくことが、合格への近道となります。普通二輪であれ、大型二輪であれ、自信を持って、落ち着いて臨むことができれば、合格は決して難しいことではありません。

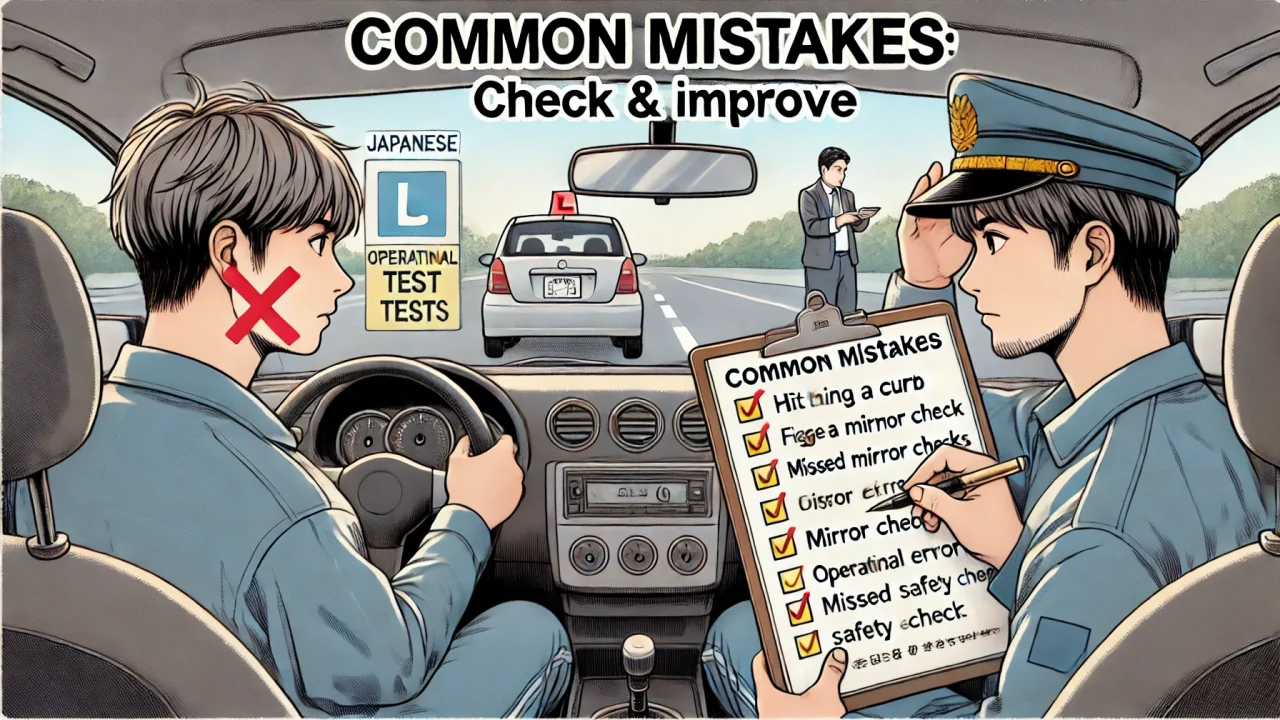

バイク卒検で落ちる主な原因は転倒、パイロン接触、タイムオーバー

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 最も多い不合格原因の一つが「転倒」です。特に一本橋や低速バランス課題で起こりやすいです。

- スラロームやクランクでの「パイロン接触」も、大幅減点や中止に繋がります。

- 一本橋やスラロームでの「タイムオーバー」や「タイム不足」も不合格の原因となります。

バイクの卒業検定で不合格となってしまう場合、その原因はある程度共通しています。どのようなミスが不合格に繋がりやすいのかを知っておくことは、対策を立てる上で非常に重要です。まず、最も致命的で、かつ最も避けたいのが「転倒」です。バイクの検定において、転倒は基本的にその場で検定中止、つまり一発不合格となります。特に転倒しやすいのが、バランス感覚が最も問われる「一本橋」や、低速での安定性が求められる「クランク」「S字」などの課題です。バランスを崩して足を着いてしまったり(足つき減点)、そのまま耐えきれずに転倒してしまったりするケースが多く見られます。また、雨の日など路面が滑りやすい状況では、急制動や通常のコーナリングでも転倒のリスクが高まります。転倒を防ぐためには、ニーグリップをしっかりとして車体を安定させること、視線を進行方向遠くに置くこと、そして丁寧でスムーズな操作を心がけることが基本です。

次に多い不合格原因が、「パイロン(コーン)への接触」です。主に「スラローム」や「クランク」「S字」といった課題で起こりやすいミスです。これらの課題では、定められたコースをパイロンに接触せずに通過する必要があります。パイロンに接触してしまうと、その都度減点されたり、場合によっては検定中止となったりします。接触の原因としては、速度の出しすぎ、ハンドルの切り遅れや戻し遅れ、車体感覚の未熟さなどが挙げられます。特にスラロームは、リズミカルな左右への切り返しと適切なアクセルワークが求められ、焦るとパイロンに接触しやすくなります。コースを正確にトレースし、バイクの動きを予測しながら、余裕を持った操作を心がけることが重要です。

さらに、「タイム」に関する規定を満たせないことも、不合格の原因となります。「一本橋」では、規定タイム(例えば普通二輪なら7秒以上、大型二輪なら10秒以上など)を下回ると減点、あるいはタイム不足で不合格となります。逆に、「スラローム」では、規定タイム(例えば普通二輪なら8秒以内、大型二輪なら7秒以内など)を超過すると減点または不合格となります。「急制動」でも、停止線を超えてしまうのはもちろん、手前で停止しすぎるのも問題となる場合があります。これらのタイム制限は、単に速く走れば良い、あるいはゆっくり走れば良いというものではなく、それぞれの課題の目的に合った適切な速度コントロールとバランス感覚が求められていることを示しています。その他にも、エンスト(特に坂道発進)、安全確認不足、合図の出し忘れなども、もちろん減点対象となります。これらの失敗原因を理解し、それぞれの課題に対する正しいアプローチと練習を重ねることが、バイク卒検合格への鍵となります。特に「転倒」と「パイロン接触」は、一発アウトに繋がりやすいため、細心の注意が必要です。

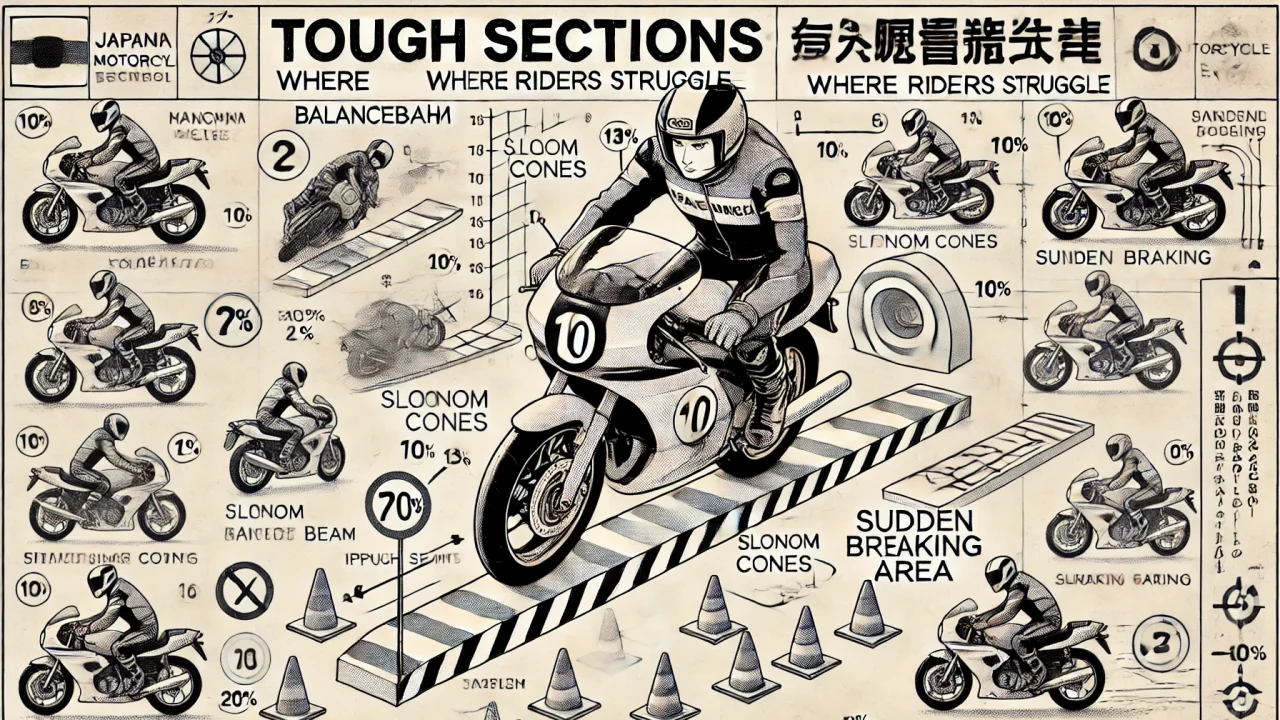

【課題別】落ちやすいポイント(一本橋、スラローム、急制動等)

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 一本橋:バランスを崩しての脱輪や足つき、タイム不足が主な失敗ポイントです。

- スラローム:パイロン接触、タイムオーバー、転倒に注意が必要です。

- 急制動:停止線オーバー、ロックによる転倒、制動開始の遅れが減点・中止対象です。

バイクの卒業検定には、いくつかの特有の課題があり、それぞれに「落ちやすいポイント」が存在します。課題ごとの注意点を把握し、対策を練ることが合格への近道です。まず、多くの受験生が最も苦手意識を持つであろう「一本橋」。平均台のような細長い橋の上を、バランスを取りながら規定タイム以上かけて低速で通過する課題です。落ちやすいポイントは、①バランスを崩して橋から脱輪してしまう、②バランスを崩して足をついてしまう、③規定タイム(例:普通二輪7秒以上)に満たない(早く渡りすぎてしまう)、の3点です。脱輪や足つきは大幅な減点または中止、タイム不足も減点対象です。攻略のコツは、ニーグリップで車体をしっかりホールドし、視線を遠くに置くこと、そして半クラッチとリアブレーキを微妙にコントロールして、極低速を維持することです。焦って早く渡ろうとせず、粘ることが重要です。

次に、「スラローム」。等間隔に置かれたパイロンの間を、リズミカルに左右に切り返しながら、規定タイム以内(例:普通二輪8秒以内)で駆け抜ける課題です。落ちやすいポイントは、①パイロンへの接触、②規定タイムの超過、③バランスを崩しての転倒、です。パイロン接触は減点または中止、タイムオーバーも減点対象です。攻略のコツは、スムーズな体重移動(リーンアウト気味)と、アクセルワークによる速度調整、そしてリズミカルなハンドル操作です。視線は常に行く先のパイロンに向け、バイクを積極的に寝かせていく意識が必要です。タイムを意識しすぎると焦ってミスに繋がりやすいため、まずは確実にパイロンをクリアすることを優先し、慣れてきたら徐々にペースを上げていく練習が効果的です。

そして、「急制動」。指定された速度(例:40km/h)から、指定された制動開始地点で一気にブレーキをかけ、目標の停止線までに安全に停止する課題です。落ちやすいポイントは、①停止線をオーバーしてしまう、②ブレーキロック(特に前輪)により転倒してしまう、③制動開始地点で指定速度に達していない、またはブレーキ開始が遅れる、④停止時にバランスを崩す、などです。停止線オーバーや転倒は検定中止となる可能性が高いです。攻略のコツは、まず指定速度までしっかりと加速し、制動開始地点を正確に見極めること。そして、前後ブレーキをバランス良く、かつ強くかけることです。特にフロントブレーキを強くかける必要がありますが、ロックさせないよう、路面状況にも注意が必要です。ニーグリップをしっかりし、体勢を安定させることも重要です。

その他、「クランク」や「S字」では、低速でのバランス維持とパイロン接触に注意。「坂道発進」では、エンストや後退に注意が必要です。これらの課題は、それぞれ目的が異なります。一本橋は低速バランス、スラロームは機敏性と連続旋回、急制動は確実な制動力。それぞれの課題で求められていることを理解し、ポイントを押さえた練習を繰り返すことが、苦手を克服し、合格を掴むための鍵となります。教習所の指導員に、各課題のコツや自分の弱点を具体的に聞いて、アドバイスをもらうのが最も効果的です。

緊張対策とメンタルの保ち方

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 卒検当日は誰でも緊張するもの。適度な緊張はむしろ集中力を高めます。

- 深呼吸をする、成功イメージを持つ、周りを気にしない、などが有効な対策です。

- 「落ちても次がある」と開き直るくらいの気持ちで、リラックスして臨みましょう。

卒業検定、特にバイクの卒検では、技術的なミスだけでなく、「緊張」が最大の敵となることがあります。普段の練習では完璧にできていた課題も、検定本番のプレッシャーの中で、頭が真っ白になってしまったり、体が硬くなってしまったりして、思わぬ失敗をしてしまう…というのは、よくある話です。「あがり症だから心配」「緊張して実力が出せないかも」と不安に感じている方も多いでしょう。しかし、卒検当日に全く緊張しない、という人はまずいません。適度な緊張感は、むしろ集中力を高め、パフォーマンスを向上させる効果もあります。問題なのは、過度な緊張によって、普段通りの運転ができなくなってしまうことです。では、どうすれば過度な緊張を和らげ、落ち着いて検定に臨むことができるのでしょうか?

まず、簡単にできる対策として「深呼吸」があります。緊張を感じたら、意識的にゆっくりと深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す。これを数回繰り返すだけで、心拍数が落ち着き、リラックス効果が得られます。検定開始前や、課題の合間などに取り入れてみましょう。次に、「成功イメージを持つ」ことです。検定前に、「自分は必ず合格できる」「練習通りにやれば大丈夫」とポジティブな自己暗示をかけるのです。

苦手な課題についても、「こうすればクリアできる」という成功体験や、練習でうまくいった時の感覚を思い出すようにします。ネガティブなこと(落ちたらどうしよう、失敗したら恥ずかしいなど)は考えず、成功する自分の姿を具体的にイメージすることが大切です。また、「周りを気にしない」ことも重要です。他の受験生がどんな運転をしているか、検定員がどんな表情で見ているかなどを気にしすぎると、自分の運転に集中できなくなります。自分のペースで、自分の運転に集中することを心がけましょう。

そして、究極のメンタル対策は、「開き直る」ことです。「落ちても命まで取られるわけじゃない」「もし落ちても、また練習して受ければいいや」くらいの、ある意味で楽観的な気持ちを持つことです。もちろん、一発合格を目指すのは大切ですが、「絶対に落ちてはいけない」と自分を追い込みすぎると、かえってプレッシャーで押しつぶされてしまいます。卒業検定は、あくまで運転免許取得のための一つのプロセスに過ぎません。完璧を目指す必要はなく、合格基準点(通常70点)をクリアすれば良いのです。多少の減点は気にせず、「安全運転に徹する」という意識で臨みましょう。これまでの練習量を信じ、「自分はできる!」という自信を持つこと、そして「まあ、何とかなるさ」というリラックスした気持ちのバランスが、最高のパフォーマンスを引き出す鍵となります。緊張とうまく付き合い、自分の力を最大限に発揮しましょう。

卒検合格に向けた効果的な練習方法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 苦手な課題を重点的に反復練習し、成功体験を積み重ねることが重要です。

- コース全体を流れで練習し、安全確認や手順を体に覚え込ませましょう。

- 指導員のアドバイスを素直に聞き入れ、改善点に取り組む姿勢が大切です。

卒業検定に合格するためには、やはり効果的な練習を積み重ねることが不可欠です。ただ闇雲に時間をかけるのではなく、ポイントを押さえた練習を行うことで、効率的にスキルアップし、自信を持って本番に臨むことができます。まず、最も重要なのは「苦手な課題の克服」です。一本橋が苦手なら一本橋を、スラロームが苦手ならスラロームを、集中的に反復練習しましょう。なぜ苦手なのか、どこでミスしやすいのかを自己分析し、指導員に具体的なアドバイスを求めます。そして、正しいやり方を意識しながら、何度も何度も練習します。最初はうまくいかなくても、諦めずに続けることが大切です。少しでも成功したら、その感覚を忘れないようにし、「できた!」という成功体験を積み重ねていくことが、自信に繋がります。苦手な課題を放置したまま検定に臨むと、その不安が他の部分にも影響し、全体のパフォーマンスを低下させてしまう可能性があります。

個別の課題練習と並行して、「コース全体を流れで練習する」ことも非常に重要です。検定は、個々の課題の連続ではなく、コース全体を通しての運転技能と安全意識が評価されます。コース図を覚え、実際にコースを走行しながら、どこで安全確認が必要か、どこで合図を出すか、どのタイミングで減速・加速するかといった一連の流れを体に覚え込ませましょう。特に、安全確認(左右確認、後方確認、巻き込み確認など)は、頭で考えるのではなく、自然に、かつ確実に行えるようになるまで、習慣づける必要があります。コース走行中に、検定員になったつもりで「ここは減点ポイントだ」などと自己チェックしながら走るのも効果的です。

そして、練習において最も大切な姿勢は、「指導員のアドバイスを素直に聞き入れる」ことです。指導員は、多くの教習生を見てきたプロフェッショナルであり、あなたの弱点や改善すべき点を的確に見抜いています。時には厳しい指摘を受けることもあるかもしれませんが、それはあなたに合格してほしいという思いからです。指摘された点を素直に受け止め、どうすれば改善できるかを考え、実践してみましょう。分からないことや不安なことは、遠慮せずにどんどん質問することも大切です。指導員とのコミュニケーションを密にし、二人三脚で合格を目指すという意識を持つことが、効果的な練習に繋がります。教習の空き時間などを利用して、イメージトレーニングを行うことも有効な補助練習となります。十分な練習を積めば、それは必ず自信となり、本番での力となってくれるはずです。

検定当日の流れと注意点

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 当日は時間に余裕を持って教習所に到着し、落ち着いて準備をしましょう。

- 検定コースや注意事項の説明をよく聞き、不明な点は質問します。

- 検定中は焦らず、練習通りに、安全第一を心がけて運転しましょう。

いよいよ卒業検定当日。これまでの練習の成果を発揮する日です。緊張するのは当然ですが、当日の流れを把握し、いくつかの注意点を守ることで、落ち着いて検定に臨むことができます。まず、当日は時間に十分な余裕を持って教習所に到着するようにしましょう。遅刻は厳禁ですし、ぎりぎりに到着すると、焦りが生まれ、落ち着いて準備をする時間がなくなってしまいます。服装も、運転に適した動きやすいものを選びましょう。特にバイクの場合は、長袖・長ズボン、くるぶしが隠れる靴(スニーカーなど)、そしてヘルメット、グローブは必須です。サンダルやハイヒールなどは当然NGです。持ち物(免許証、眼鏡など)も忘れずに確認しましょう。

教習所に到着したら、受付を済ませ、指定された場所で待機します。検定開始前には、検定員から当日の流れや検定コース、採点基準、注意事項などについての説明があります。この説明を注意深く聞き、もし不明な点や不安なことがあれば、遠慮せずに質問して解消しておきましょう。自分が走行するコースや順番もしっかりと確認します。他の受験生がいる場合は、その雰囲気に飲まれず、自分のペースを保つことを心がけましょう。深呼吸をするなどして、リラックスするように努めます。

いよいよ自分の番が回ってきたら、乗車前の安全確認(バイクの場合は前後タイヤ、ブレーキ、灯火類などの点検)から始まります。これも採点対象となる場合があるので、手順通りに落ち着いて行いましょう。検定が始まったら、とにかく「焦らないこと」「安全第一」を心がけます。練習してきたことを思い出し、一つ一つの操作を丁寧に行いましょう。安全確認は、しっかりと首を振り、ミラーを見るだけでなく目視も行い、検定員にアピールするくらいはっきりと行います。もし、途中で小さなミスをしてしまっても、引きずらないことが大切です。減点されたかもしれないと思っても、すぐに気持ちを切り替え、残りの課題に集中しましょう。一つのミスでパニックになり、さらにミスを重ねてしまうのが最悪のパターンです。コースを間違えそうになった場合も、慌てて急ハンドルなどを切らず、まずは安全な場所に停止し、検定員の指示を仰ぎましょう。最後まで諦めずに、落ち着いて、練習通りに運転することができれば、きっと良い結果が付いてくるはずです。自信を持って臨んでください。

まとめ:卒業検定の合格率を知り、自信を持って挑もう

- 自動車学校(車校)の卒業検定合格率は一般的に高く(90%以上とも)、バイクも比較的高め(70%~90%程度)。

- 合格率が高いのは、教習所が合格レベルと判断してから検定に進ませるためだが、油断は禁物。

- 卒検に落ちる主な原因は、安全確認不足、基本操作ミス、課題(駐車、一本橋等)の失敗、転倒(バイク)など。

- 減点されやすいポイント(安全確認、脱輪、パイロン接触等)を理解し、対策を立てることが重要。

- 一発合格のためには、苦手克服、コース習熟、安全確認の徹底、イメージトレーニングが効果的。

- バイクの卒検では、特に一本橋、スラローム、急制動での失敗が多い。転倒は一発中止。

- 緊張対策として、深呼吸、成功イメージ、開き直る気持ちを持つことが有効。

- 効果的な練習は、苦手課題の反復、コース全体の流れ練習、指導員のアドバイスの実践。

- 検定当日は余裕を持って準備し、説明をよく聞き、焦らず安全第一で臨む。

- もし不合格でも、原因を分析し、補習を受けて再挑戦すれば合格できる。

- 合格率に一喜一憂せず、十分な準備と自信を持って卒業検定に挑むことが最も大切。

こんにちは、元ペーパードライバー兼現役ライダーの運営者です!卒業検定の合格率や落ちる確率についての記事、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!

いやー、卒業検定、緊張しますよね! 私も普通自動車の時も、バイクの時も、前日はドキドキしてなかなか寝付けなかった記憶があります。「もし落ちたらどうしよう…」「みんな受かってるのに自分だけ落ちたら恥ずかしい…」なんて、ネガティブなことばかり考えてしまったり。この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら同じような不安を抱えているかもしれませんね。

でも、この記事でもお伝えした通り、車校の卒業検定って、実は合格率がすごく高いんです。それは、教習所の指導員の皆さんが、「この人なら大丈夫!」って太鼓判を押してくれたから、検定を受けられるわけです。だから、まずは「自分はここまで頑張ってきたんだ!」って自信を持ってください。

もちろん、油断は禁物です。特にバイクは、ちょっとしたバランスの崩れや操作ミスが、転倒やパイロン接触に繋がってしまうこともあります。自動車だって、安全確認を怠ったり、駐車でパニックになったりしたら、あっけなく不合格…なんてことも。

だからこそ、大切なのは「基本に忠実」であること。教習で習ったことを、一つ一つ丁寧に、落ち着いて実践する。安全確認は、これでもかってくらい、しっかりやる。苦手な課題は、できるようになるまで練習する。当たり前のことかもしれませんが、結局これが一番の合格への近道なんだと思います。

そして、当日は「まあ、なんとかなる!」くらいの気持ちで、少しリラックスして臨んでみてください。緊張してガチガチになるより、少し肩の力を抜いた方が、かえって普段通りの力が出せるものです。

もし、万が一、残念な結果になってしまったとしても、全然気にすることはありません! 誰にだって失敗はあります。むしろ、自分の弱点を知る良い機会だと捉えて、次に向けてまた頑張ればいいんです。

この記事が、あなたの卒業検定への不安を少しでも和らげ、自信を持ってハンドルやバイクに跨るためのお守り代わりになれば、こんなに嬉しいことはありません。応援しています!頑張ってください!