風を切って走る爽快感、自由気ままなツーリング、愛車をカスタムする喜び…。バイクにはたくさんの魅力があり、「いつかは自分もバイク免許を取りたい!」と憧れを抱いている方も多いでしょう。しかし、いざ教習所に通い始めてみると、想像以上に難しく、心が折れそうになる瞬間があるかもしれません。「何度やっても一本橋が渡れない」「クランクでパイロンを倒してしまう」「周りの人はどんどん進んでいるのに、自分だけ1段階が終わらない」「卒検なんて絶対に受かる気がしない…」そんな不安や焦りから、「もうバイク免許なんて取れる気がしない」「辞めたい」と考えてしまう人も少なくないようです。

特に、一本橋のようなバランス感覚が問われる課題でつまずくと、自信を失いやすいものです。でも、ちょっと待ってください! バイク免許取得で壁にぶつかるのは、あなただけではありません。多くの人が同じような悩みを抱え、それを乗り越えて免許を手にしています。

この記事では、バイク免許取得の過程で多くの人が感じる「取れる気がしない」「辞めたい」といった不安や挫折感の原因を探り、それを乗り越えるための具体的な方法や考え方について、皆さんの体験談や悩みに寄り添いながら解説していきます。一本橋で心が折れかけた方、卒検を前に自信をなくしている方、教習の進捗が遅れて焦っている方、そしてバイク免許取得を諦めかけている全ての方へ。この記事が、再び前を向いてチャレンジするきっかけとなれば幸いです。諦めなければ、きっとあなたも風を切って走れる日が来ます!

- バイク免許取得で挫折しやすいポイント(一本橋、卒検、進捗遅延など)とその原因

- 「取れる気がしない」という不安を克服するための心理的なアプローチ

- 苦手課題(一本橋など)を克服するための具体的な練習方法やコツ

- 教習所の指導員との効果的なコミュニケーションや補習の活用法、モチベーション維持のヒント

なぜバイク免許取得に挫折しそうになるのか? よくある悩みとその原因

- バイク免許取れる気が しない:自信喪失の原因と心理

- バイク免許 一本橋で 辞めた:難関課題「一本橋」の攻略法と挫折ポイント

- クランク・S字・スラローム… 他の課題でつまずく原因と対策

- バイク 1段階 終わらない:進捗の遅れと焦りへの対処法

- 指導員との相性や教習所の雰囲気の問題

- 費用や時間のプレッシャーとモチベーション維持の難しさ

バイク免許取れる気が しない:自信喪失の原因と心理

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 思い通りにバイクを操作できないことへの苛立ち

- 他の教習生との比較による劣等感

- 失敗体験の積み重ねによる自己肯定感の低下

バイクの免許を取ろうと意気込んで教習所に通い始めたものの、「自分には才能がないのかもしれない」「このまま続けても、きっと免許なんて取れない…」そんな風に自信を失い、取れる気がしなくなってしまう。これは、免許取得を目指す多くの人が一度は経験するかもしれない感情です。その原因はどこにあるのでしょうか? 最も大きな原因の一つは、やはり「思い通りにバイクを操作できない」ことへの苛立ちやもどかしさでしょう。頭では理解していても、体がうまく動かなかったり、ちょっとしたミスでエンストしたり、バランスを崩してしまったり。特に、自転車とは全く異なるクラッチ操作や重量感に戸惑い、バイクという乗り物の難しさを痛感することが、自信喪失のきっかけとなりやすいです。

また、他の教習生との比較も、自信を失わせる要因になり得ます。自分よりも後から入ってきた人が、どんどん先に進んでいくのを見ると、「自分は他の人より劣っているのではないか」「なんで自分だけできないんだ」と焦りや劣等感を抱いてしまうことがあります。教習所という環境では、どうしても周りの進捗が目に入りやすく、他人と比較してしまいがちです。しかし、バイクの運転技術の習得スピードには個人差があって当然であり、他人と比較することにあまり意味はありません。分かってはいても、比べて落ち込んでしまうのが人間の心理なのかもしれません。

さらに、失敗体験が積み重なることも、自己肯定感を低下させ、「取れる気がしない」という思いを強くさせます。特定の課題で何度も失敗したり、指導員から厳しい注意を受けたりすると、「また失敗するんじゃないか」「自分は何をやってもダメだ」というネガティブな思考に陥りやすくなります。一度失った自信を取り戻すのは簡単ではありません。こうした心理的な要因が、「バイク免許なんて取れる気がしない」という諦めの気持ちにつながってしまうのです。大切なのは、なぜ自信を失っているのか、その原因を客観的に見つめ、一つ一つ対処していくことです。そして、誰もが最初は初心者だったことを忘れないでください。

バイク免許 一本橋で 辞めた:難関課題「一本橋」の攻略法と挫折ポイント

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 一本橋(直線狭路コース)の難しさ:低速バランスと時間制限

- 脱輪やタイム不足による減点へのプレッシャー

- 多くの人がつまずくポイントと心理的な壁

バイク教習における最大の難関の一つとして、多くの教習生を悩ませるのが「一本橋(直線狭路コース)」です。幅30cm、長さ15mの細い橋の上を、規定タイム(普通二輪で7秒以上、大型二輪で10秒以上)をかけて、脱輪せずに渡り切るというこの課題。低速でのバランス感覚、繊細なアクセルワークとクラッチ操作、そして半クラッチの維持、さらには目線やニーグリップといった、バイク操作の基本が凝縮されています。この一本橋がクリアできずに、「もう嫌だ!」「ここで辞めたい!」と心が折れてしまう人は後を絶ちません。実際に「一本橋で辞めた」という声も聞かれるほど、多くの人にとって大きな壁となる課題なのです。

一本橋の難しさは、まず低速で不安定なバイクのバランスを取り続けなければならない点にあります。速度が遅いほどバイクは不安定になり、少しのハンドルのふらつきや体重移動のミスが脱輪につながります。さらに、規定タイム以上をかけてゆっくりと渡らなければならないため、ただ速く通過すれば良いというわけではありません。この「ゆっくり、かつ、ふらつかずに」という相反するような要求が、教習生を混乱させ、プレッシャーを与えます。脱輪すれば即検定中止、タイムが不足しても減点となるため、精神的なプレッシャーも相当なものです。

多くの人がつまずくポイントとしては、「バランスを取ろうとしてハンドルをこねくり回してしまう」「怖くて下(前輪)ばかり見てしまう」「速度が落ちすぎてエンスト、あるいはバランスを崩す」「タイムを意識しすぎて焦ってしまう」などが挙げられます。一度失敗すると、「また落ちるんじゃないか」という恐怖心が生まれ、体が硬直してしまい、さらに失敗を繰り返すという悪循環に陥りやすいのも、一本橋の厄介なところです。この課題は、技術的な難しさだけでなく、メンタル面での克服も非常に重要になります。しかし、正しいコツを掴み、練習を重ねれば必ずクリアできる課題でもあります。諦めずに挑戦し続けることが大切です。

クランク・S字・スラローム… 他の課題でつまずく原因と対策

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 低速での車体コントロールの難しさ(クランク・S字)

- リズミカルな操作と速度調整(スラローム)

- 目線の使い方とニーグリップの重要性

一本橋と並んで、バイク教習で多くの人が苦労するのが、クランク、S字、スラロームといったコース課題です。これらの課題も、それぞれ異なる難しさがあり、つまずくポイントも様々です。まず、クランクとS字ですが、これらは低速で狭いコースを曲がりくねって走行する課題であり、バイクの基本的なコントロール能力が問われます。特に難しいのが、速度を落とした状態でのハンドリングと、車体を傾ける(リーン)感覚を掴むことです。速度が遅すぎるとバランスを崩しやすく、パイロンに接触したり、コースから脱輪したりしてしまいます。逆に速度が速すぎると、曲がりきれずにコースアウトしてしまいます。目線が近くなりがちで、出口方向をしっかり見ることができないと、スムーズなライン取りが難しくなります。また、ニーグリップが甘いと車体が安定せず、ふらつきやすくなります。

スラロームは、等間隔に置かれたパイロンの間を、リズミカルに左右に切り返しながら走行する課題です。ここでは、適切な速度を維持しながら、アクセルワーク、ブレーキング、体重移動、そして車体を傾けるタイミングを連動させることが求められます。つまずく原因としては、「速度が遅すぎてリズムに乗れない」「アクセルのオンオフがぎこちない」「車体を十分に傾けられず、大回りになってしまう」「パイロンを意識しすぎて目線が下がる」などが挙げられます。スラロームは、タイムも計測されるため(規定タイムを超えると減点)、焦りからミスを誘発しやすい課題でもあります。

これらの課題でつまずいた場合の対策としては、まず基本に立ち返ることが重要です。特に「目線」と「ニーグリップ」は、全ての課題に共通する基本中の基本です。目線は常に行きたい方向、コースの先を見るように意識し、ニーグリップでしっかりと車体をホールドすることで、バイクの安定性を高めます。そして、それぞれの課題の特性に合わせた練習を繰り返すことです。クランクやS字では、リアブレーキを微妙に使いながら速度を調整し、スムーズなライン取りを意識します。スラロームでは、一定のリズムでアクセルを開け閉めし、バイクを積極的に傾ける練習をします。指導員のアドバイスをよく聞き、自分の苦手なポイントを具体的に把握し、繰り返し練習することで、必ず上達していきます。焦らず、一つ一つの操作を確認しながら取り組みましょう。

バイク 1段階 終わらない:進捗の遅れと焦りへの対処法

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 教習段階の「みきわめ」がもらえない状況

- 他の教習生との進捗比較による焦り

- 追加の教習(補習)が必要になる可能性

バイク教習は、通常、基本的な操作を学ぶ第1段階と、応用走行や法規走行を学ぶ第2段階に分かれています。そして、各段階の最後には「みきわめ」と呼ばれる、次の段階に進むための技能チェックが行われます。この「みきわめ」で良好な評価が得られず、なかなか第1段階をクリアできない、いわゆる「1段階が終わらない」という状況に陥ってしまうと、大きな焦りや不安を感じてしまうものです。「自分だけが取り残されている」「このままじゃ免許取れないんじゃないか…」と、ネガティブな気持ちになってしまうのも無理はありません。

1段階が終わらない原因としては、やはり特定の課題(一本橋、クランク、S字など)が安定してクリアできない、あるいは基本的な操作(発進、停止、ギアチェンジ、バランスなど)にまだ不安がある、といった点が挙げられます。指導員は、教習生が安全に次の段階に進めるレベルに達しているかを慎重に判断するため、少しでも不安要素があれば「みきわめ良好」のハンコを押してくれません。特に、第1段階はバイク操作の基礎を固める非常に重要な時期であり、ここで基礎ができていないと、第2段階や卒検でさらに苦労することになります。

周りの教習生がどんどん先に進んでいく中で、自分だけが足踏みしている状況は、精神的にも辛いものです。焦りから、かえってミスを連発してしまう悪循環に陥ることもあります。もし「1段階が終わらない」状況になったら、まずは焦らないことが大切です。人にはそれぞれ得意不得意があり、習得のペースも異なります。周りと比較せず、自分のペースで着実に課題をクリアしていくことに集中しましょう。指導員に、自分がどこでつまずいているのか、どうすれば改善できるのかを具体的に相談することも重要です。場合によっては、追加の教習(補習)を受ける必要が出てくるかもしれませんが、それは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、苦手な部分を克服するための貴重な時間と捉え、前向きに取り組むことが、結果的に免許取得への近道となります。

指導員との相性や教習所の雰囲気の問題

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 指導員によって教え方や厳しさが異なる

- 特定の指導員との相性が悪いと感じるケース

- 教習所全体の雰囲気や他の教習生との関係

バイク免許取得のモチベーションや進捗に、意外と大きな影響を与えるのが、指導員との相性や教習所の雰囲気です。教習所には複数の指導員が在籍しており、それぞれ教え方や性格、厳しさなどが異なります。親切丁寧に教えてくれる指導員もいれば、厳しく叱咤激励するタイプの指導員もいます。また、指導員によって重視するポイントやアドバイスの内容が微妙に異なることもあります。

多くの指導員は、教習生が安全に運転技術を習得できるよう、熱意を持って指導してくれますが、中にはどうしても「この指導員とは相性が悪いな…」と感じてしまうケースもあるかもしれません。例えば、説明が分かりにくい、高圧的に感じる、あるいは自分の苦手な部分をなかなか理解してもらえない、といった場合です。特定の指導員に当たるのが憂鬱になり、教習所に行くのが億劫になってしまう、というのでは本末転倒です。

もし、指導員との相性に悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、教習所の受付や他の指導員に相談してみるのも一つの方法です。事情を説明すれば、担当指導員の変更などを考慮してもらえる場合もあります(教習所の方針によります)。また、教習所全体の雰囲気も重要です。活気があって、教習生同士が和気あいあいとしている雰囲気の教習所もあれば、少し事務的で淡々とした雰囲気の教習所もあります。自分がリラックスして教習に集中できる環境かどうかも、意外と上達に関わってくる要素です。他の教習生とのコミュニケーションも、情報交換ができたり、励まし合えたりと、プラスに働くことがあります。もし、教習所の雰囲気自体が合わないと感じる場合は、転校などを検討するのも最終手段としてはあり得ますが、まずは今の環境でできることを試してみましょう。

費用や時間のプレッシャーとモチベーション維持の難しさ

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 決して安くはない教習費用

- 補習や再検定による追加費用の発生

- 仕事や学業との両立と時間的な制約

バイク免許の取得には、決して安くはない費用がかかります。普通二輪免許の場合、教習所にもよりますが、十数万円から二十万円程度の費用が必要です。大型二輪免許となると、さらに高額になります。この費用を捻出するために、アルバイトを頑張ったり、お小遣いを貯めたりしている人も多いでしょう。だからこそ、「絶対に一発で合格したい」「補習は受けたくない」というプレッシャーを感じてしまうのは自然なことです。

しかし、教習が思うように進まず、補習が必要になったり、卒検に落ちて再検定を受けたりすると、当然ながら追加の費用が発生します。1時限あたりの補習料金や、再検定料金は、数千円単位であることが多く、これが積み重なると、当初の予算を大幅に超えてしまう可能性もあります。この追加費用への不安や、「お金を無駄にしてしまった」という罪悪感が、モチベーションを低下させ、免許取得を諦める一因となることもあります。

また、時間的な制約もプレッシャーとなります。多くの人は、仕事や学業、家事などと両立しながら教習所に通っています。限られた時間の中で教習の予約を取り、スケジュールを調整するのは簡単なことではありません。教習が長引けば長引くほど、時間的な負担も大きくなり、「いつになったら終わるんだろう…」と精神的に疲弊してしまうこともあります。特に、教習期限(通常は9ヶ月)が迫ってくると、焦りがプレッシャーとなり、かえってミスが増えるという悪循環に陥る可能性もあります。費用や時間のプレッシャーは、免許取得において避けて通れない現実かもしれませんが、あまり思い詰めずに、「自分のペースで着実に進もう」「追加費用も自己投資だ」と、前向きに捉える工夫が必要です。モチベーションを維持するためには、息抜きも大切です。

挫折を乗り越えて免許取得へ!具体的な対策と心構え

- バイク 卒検 受かる気がしない:卒検への不安と合格のための最終チェック

- 苦手課題を克服するための練習方法とコツ

- 指導員への相談と効果的なコミュニケーション

- 補習をポジティブに捉える考え方

- モチベーションを維持するためのヒント(目標設定、仲間)

- 免許取得後の楽しいバイクライフを想像する

バイク 卒検 受かる気がしない:卒検への不安と合格のための最終チェック

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 卒検のプレッシャーと緊張への対処法

- 検定コースの確認とイメージトレーニング

- 減点ポイントと安全確認の再確認

教習の全段階を終え、いよいよ卒業検定(卒検)。しかし、合格への期待と同時に、「本当に受かるんだろうか…」「失敗したらどうしよう…」という大きな不安に襲われる人も少なくありません。「卒検なんて受かる気がしない」と感じてしまうのは、決して特別なことではありません。卒検は、これまでの教習の成果を試される場であり、一発勝負のプレッシャーがかかるため、緊張してしまうのは当然です。このプレッシャーに打ち勝ち、合格を掴み取るためには、どのような準備と心構えが必要なのでしょうか。

まず大切なのは、過度な緊張を和らげることです。深呼吸をする、リラックスできる音楽を聴く、あるいは「自分はここまで頑張ってきたんだから大丈夫」と自己肯定感を高めるなど、自分なりのリラックス方法を見つけましょう。そして、検定コースをしっかりと頭に入れることが重要です。コース図を確認し、実際に走行するイメージトレーニングを繰り返すことで、当日の戸惑いを減らすことができます。特に、コースのどこで右左折するのか、どの課題をどの順番で行うのか、安全確認のポイントはどこか、などを具体的にイメージしましょう。

次に、減点ポイントと安全確認の重要性を再認識することです。卒検では、一本橋のタイム不足や脱輪、パイロン接触といった課題の失敗だけでなく、法規走行における減点も合否を左右します。例えば、右左折時の合図(ウインカー)を出すタイミングや消すタイミング、進路変更時の確認、交差点での左右確認、一時停止場所での確実な停止と確認など、安全確認の手順を一つ一つおろそかにしないことが非常に重要です。指導員が教習中に強調していたポイントを思い出し、確実に実行できるように復習しておきましょう。多少、課題走行でふらついたり、タイムがギリギリだったりしても、安全確認がしっかりできていれば、合格できる可能性は十分にあります。卒検は完璧な走りを目指す場ではなく、安全に運転できることを示す場である、という意識を持つことも大切です。自信を持って、落ち着いて臨みましょう。

苦手課題を克服するための練習方法とコツ

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 課題ごとの具体的なコツの再確認(一本橋、クランク、スラローム等)

- イメージトレーニングと動画学習の活用

- 反復練習と成功体験の積み重ね

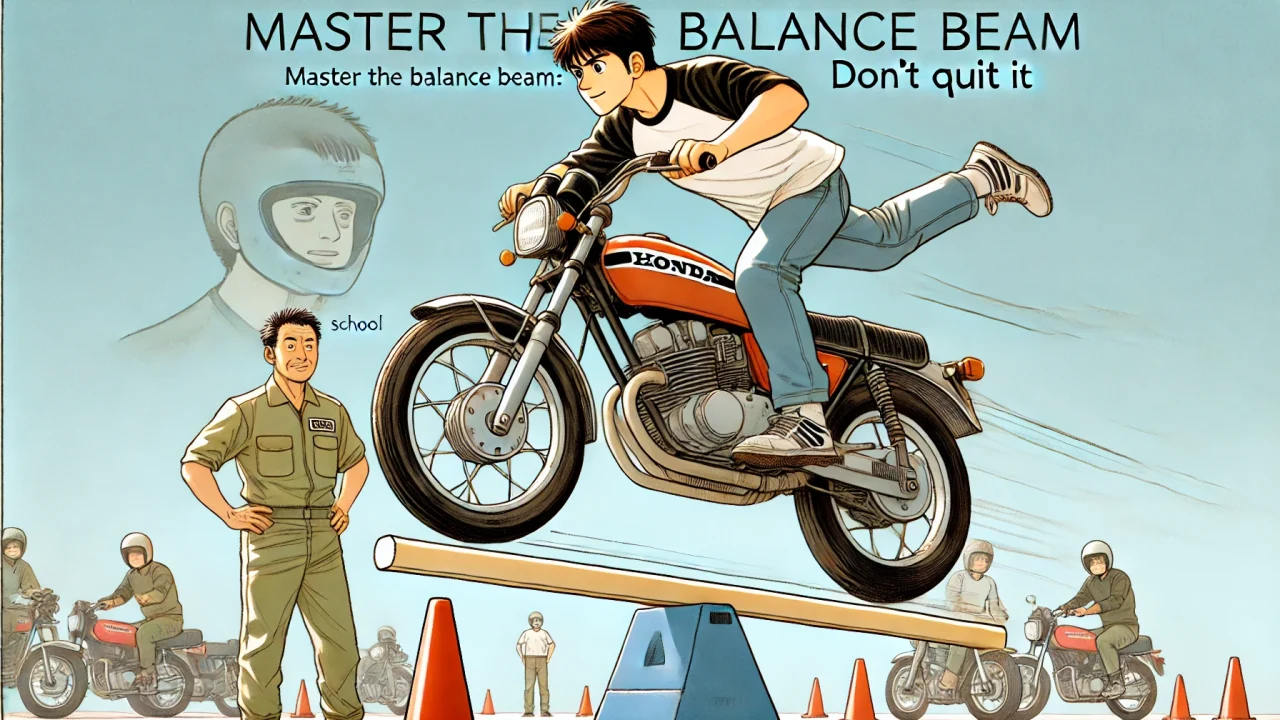

バイク免許取得の過程で、どうしても苦手な課題が出てくるのは仕方のないことです。一本橋が渡れない、クランクで接触してしまう、スラロームのリズムが掴めない…。これらの苦手課題を克服するためには、やみくもに練習するだけでなく、効果的な練習方法とコツを掴むことが重要です。まずは、指導員から教わった各課題のコツを再確認しましょう。例えば一本橋なら、「目線は遠くに」「ニーグリップをしっかり」「半クラッチを一定に保つ」「リアブレーキで速度調整」「ハンドルでバランスを取ろうとせず、体幹でバランスを取る」など、基本的なポイントを一つ一つ思い出し、意識して練習に取り組みます。

教習時間外でのイメージトレーニングも非常に効果的です。目を閉じて、自分がバイクに乗って苦手な課題をスムーズにクリアしている場面を具体的に想像します。成功するイメージを繰り返し頭の中で描くことで、実際の走行にも良い影響を与えることがあります。また、YouTubeなどの動画サイトには、バイク教習の課題攻略に関する解説動画がたくさんアップされています。上手な人の走りを見たり、コツを解説している動画を見たりすることで、新たな発見やヒントが得られるかもしれません。ただし、情報が多すぎると混乱することもあるので、あくまで参考程度にし、基本は指導員の教えに従うようにしましょう。

そして、何よりも大切なのが反復練習です。苦手な課題は、一度や二度で完璧にできるようになるものではありません。教習時間の中で、指導員にお願いして集中的に練習させてもらったり、あるいは補習を受けて、納得いくまで練習したりすることが上達への一番の近道です。練習を繰り返す中で、少しでも「できた!」という成功体験を積み重ねることが、自信につながり、さらなる上達を促します。失敗しても落ち込まず、「次はこうしてみよう」と前向きな気持ちで練習に取り組み続けることが、苦手克服の鍵となります。

指導員への相談と効果的なコミュニケーション

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 自分の苦手な点や不安を具体的に伝える

- アドバイスを素直に聞き、試してみる姿勢

- 感謝の気持ちを忘れずに接する

教習を進める上で、指導員との良好なコミュニケーションは非常に重要です。指導員は、バイクの運転技術だけでなく、安全運転に関する知識や心構えを教えるプロフェッショナルです。彼らのアドバイスを最大限に活用することが、上達への近道となります。もし、自分がどこでつまずいているのか分からない、特定の操作がうまくできない、あるいは卒検に対して不安がある、といった悩みがあれば、遠慮せずに指導員に相談しましょう。

相談する際には、「なんとなくうまくいかない」ではなく、「一本橋の後半でバランスを崩しやすいのですが、どこを意識すれば良いですか?」「クランクで出口が見えなくなってしまうのですが、目線はどうすれば良いですか?」など、できるだけ具体的に質問すると、指導員も的確なアドバイスをしやすくなります。自分の苦手なポイントや不安な気持ちを正直に伝えることで、指導員もあなたの状況を理解し、より親身になって指導してくれるでしょう。

指導員からアドバイスをもらったら、まずは素直に聞き入れ、実際に試してみる姿勢が大切です。たとえ最初はうまくできなくても、「でも」「だって」と反論したり、すぐに諦めたりするのではなく、アドバイスされた内容を意識して繰り返し練習してみましょう。その結果、「少しできるようになった」「ここがまだ難しい」といったフィードバックを指導員に伝えることで、さらに的確なアドバイスをもらうことができます。また、指導員も人間です。教えてもらったことに対して「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えたり、真剣に取り組む姿勢を見せたりすることで、より良い関係性を築くことができます。良好なコミュニケーションを通じて、指導員を自分の味方につけることができれば、教習はよりスムーズに、そして楽しく進んでいくはずです。

補習をポジティブに捉える考え方

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 補習は「落ちこぼれ」ではなく「追加の練習時間」

- 苦手克服とスキルアップのチャンス

- 費用はかかるが、安全への投資と考える

教習が思うように進まず、「補習を受けてください」と指導員から言われると、多くの人は「落ちこぼれてしまった」「自分はダメなんだ」とネガティブに捉えがちです。確かに追加の費用もかかりますし、周りの教習生から遅れを取っているような気持ちになるかもしれません。しかし、補習は決して恥ずかしいことでも、失敗でもありません。むしろ、苦手な部分を克服し、運転技術を確実に向上させるための貴重な「追加の練習時間」と捉えるべきです。

規定の教習時間内で全ての課題を完璧にマスターできる人の方が少ないかもしれません。人にはそれぞれ得意不得意があり、習得にかかる時間も異なります。補習が必要になるということは、それだけあなたが苦手な部分、あるいは指導員が「もう少し練習が必要だ」と判断した部分があるということです。そこを曖昧なまま次の段階に進んだり、卒検を受けたりするよりも、補習を受けてしっかりと弱点を克服しておく方が、結果的に安全運転につながり、卒検の合格率も高まります。

補習を受ける際には、「やらされている」という受け身の姿勢ではなく、「この時間で絶対に苦手を克服するぞ!」という前向きな気持ちで臨みましょう。指導員に、自分が特に練習したい課題や、疑問に思っている点を伝え、集中的に指導してもらうことも可能です。費用がかかることは事実ですが、それはバイクという乗り物に安全に乗るためのスキルを身につけるための「投資」と考えることができます。事故を起こしてしまえば、補習費用とは比べ物にならないほどの損害が発生する可能性もあるのです。補習をポジティブな機会と捉え、有効に活用することで、自信を持ってバイクに乗れるようになるはずです。

モチベーションを維持するためのヒント(目標設定、仲間)

image:bike-shittoku.com

image:bike-shittoku.com- 具体的な目標を設定する(次の課題クリア、卒検合格など)

- 一緒に頑張る教習仲間を見つける

- 息抜きや気分転換も大切にする

バイク免許取得までの道のりは、時に長く、困難に感じることもあります。特につまずいたり、進捗が遅れたりすると、モチベーションを維持するのが難しくなり、「もう辞めたい」と思ってしまうかもしれません。そんな時に、モチベーションを保ち、最後までやり遂げるためのヒントをいくつかご紹介します。まず、漠然と「免許を取りたい」と思うだけでなく、より具体的な目標を設定することです。例えば、「次の教習では一本橋を3回成功させる」「今週中にS字を完璧にする」「来月のみきわめを一発でクリアする」など、小さな目標を立て、それを一つ一つクリアしていくことで、達成感を得られ、次のステップへの意欲が湧いてきます。最終目標である「卒検合格」も、常に意識しておきましょう。

次に、教習所で一緒に頑張っている仲間を見つけることも、モチベーション維持に繋がります。同じように苦労している仲間がいれば、「自分だけじゃないんだ」と安心できますし、互いに励まし合ったり、情報交換したりすることができます。休憩時間などに気軽に話しかけてみたり、SNSなどで同じ教習所の仲間を探してみたりするのも良いかもしれません。誰かと一緒に頑張っているという感覚は、孤独感を和らげ、辛い時期を乗り越える力になります。

そして、時には息抜きや気分転換をすることも大切です。教習のことばかり考えていると、精神的に疲れてしまいます。好きな音楽を聴いたり、美味しいものを食べたり、友人と会って話したり、あるいはバイク以外の趣味に没頭したりする時間を作りましょう。バイクから少し離れてリフレッシュすることで、新たな気持ちで教習に取り組むことができます。また、憧れのバイクのカタログを眺めたり、免許取得後のツーリングプランを考えたりするのも、モチベーションを高める良い方法です。焦らず、無理せず、楽しみながら免許取得を目指しましょう。

免許取得後の楽しいバイクライフを想像する

- 憧れのバイクに乗っている自分をイメージする

- ツーリングで行きたい場所や景色を思い描く

- バイクを通じて広がる新しい世界への期待

教習所の課題が難しくて心が折れそうな時、モチベーションが下がってしまった時、ぜひ試してみてほしいのが、「バイク免許を取得した後の、楽しいバイクライフ」を具体的に想像することです。なぜ自分はバイクに乗りたいと思ったのか、その原点を思い出してみましょう。憧れのバイクに颯爽と跨り、風を切って走る自分の姿をイメージしてみてください。エンジン音、風の匂い、流れる景色… 五感をフルに使って、その解放感を想像してみましょう。

ツーリングで行ってみたい場所はありませんか? 海沿いの道を潮風を感じながら走ったり、緑豊かな山道を駆け抜けたり、美しい景色が広がる絶景スポットを目指したり。美味しいご当地グルメを求めて、バイクで旅をするのも素敵ですね。気の合う仲間と一緒にツーリングに出かけ、パーキングエリアでバイク談義に花を咲かせる… そんな光景を思い描くだけでも、ワクワクしてきませんか?

バイクに乗ることで、行動範囲は格段に広がり、これまで知らなかった場所や景色に出会うことができます。バイクを通じて新しい友人や仲間ができるかもしれません。バイクのメンテナンスやカスタムといった、新たな趣味の世界も広がっています。免許取得は、ゴールではなく、その先の広がる素晴らしいバイクライフへのスタートラインなのです。今、目の前にある課題や困難は、その楽しい未来を手に入れるための、ほんの一過程に過ぎません。「あの時、諦めなくて本当に良かった!」と、未来の自分が笑顔で語りかけてくれるはずです。その輝かしいバイクライフを想像することが、今の苦労を乗り越えるための大きな原動力となるでしょう。

まとめ:「バイク免許取れる気がしない」から「取れた!」へ、諦めずに挑戦しよう

- バイク免許取得中に「取れる気がしない」「辞めたい」と感じるのは多くの人が経験すること。

- 原因は、操作の難しさ、他の教習生との比較、失敗体験、課題の壁(特に一本橋)、指導員との相性、費用・時間のプレッシャーなど様々。

- 一本橋は低速バランスと時間制限が難関。目線、ニーグリップ、半クラッチ、リアブレーキの使い方がコツ。

- クランク・S字・スラロームなども、目線、ニーグリップ、速度調整、リズミカルな操作が重要。

- 1段階が終わらない場合も焦らず、自分のペースで。指導員への相談や補習の活用が有効。

- 卒検はプレッシャーが大きいが、コースの確認、イメージトレーニング、安全確認の徹底で合格を目指せる。

- 苦手課題は、コツの再確認、イメトレ、動画学習、反復練習で克服可能。成功体験を積み重ねることが自信に繋がる。

- 指導員とは積極的にコミュニケーションを取り、アドバイスを素直に聞く姿勢が大切。

- 補習はスキルアップのチャンスとポジティブに捉える。安全への投資と考える。

- モチベーション維持には、具体的な目標設定、仲間の存在、適度な息抜きが効果的。

- 免許取得後の楽しいバイクライフを具体的に想像することが、困難を乗り越える原動力になる。

- 諦めなければ、必ず免許は取得できる。自分を信じて、挑戦を続けよう!

教習所って、ワクワクする気持ちと同時に、不安やプレッシャーもたくさんありますよね。「なんで自分だけうまくできないんだろう…」「もう向いてないのかな…」って、私も何度思ったことか。特に一本橋! あれは本当に心が折れそうになりますよね(笑)。バランス取るの、あんなに難しいなんて!って。

でもね、今バイクに楽しく乗っている人たちも、みんな最初はそうだったんです。転んだり、エンストしたり、指導員さんに叱られたりしながら、少しずつ少しずつ、できるようになっていった。だから、今あなたが壁にぶつかっているとしても、それは決して特別なことじゃないし、才能がないわけでもないんです。

大切なのは、諦めないこと。そして、周りと比べすぎないこと。人にはそれぞれペースがあります。焦らず、自分の苦手なことと向き合って、一つ一つクリアしていけば、必ず道は開けます。指導員さんだって、あなたの味方です。遠慮せずにどんどん頼って、アドバイスをもらってください。

そして、忘れないでください。その先には、あなたが夢見たバイクライフが待っています。風を感じて走る自由、美しい景色との出会い、バイク仲間との時間…。その最高に楽しい未来を想像すれば、今の苦労も乗り越えられるはず!

「取れる気がしない」なんて思わないで。あなたは絶対にバイク免許、取れます!自信を持って、もうひと踏ん張り、頑張ってくださいね!応援しています!