ホンダ ズーマー(ZOOMER)は、そのユニークなデザインとカスタム性の高さから、多くのバイクファンに愛され続けている原付スクーターです。ネイキッドスタイルのフレームがむき出しになったデザインは、他のスクーターとは一線を画し、所有する喜びを与えてくれます。

50ccのエンジンながら、街乗りでの軽快な走りはもちろん、カスタム次第でさらなるパフォーマンスアップも可能です。この記事では、そんなズーマーの魅力を余すことなくお伝えします。ズーマーのカスタムの定番であるボアアップの方法や注意点、日常的なメンテナンスとして欠かせないオイル交換の手順、気になる燃費性能の実態、そして万が一のトラブルシューティングとしてエンジンがかからない場合の対処法まで、ズーマーオーナーやこれから購入を検討している方にとって役立つ情報を網羅的に解説していきます。

さらに、豊富なカスタムパーツの選び方や、中古車選びのポイント、バッテリーやタイヤ交換といった具体的なメンテナンス作業についても掘り下げていきます。この記事を読めば、ズーマーとのバイクライフをより安全に、そしてもっと楽しむための知識が深まるはずです。さあ、あなたもズーマーの世界に飛び込んでみませんか?

- ズーマーのボアアップは適切なキット選びと専門知識が必要

- オイル交換は定期的に行いエンジンコンディションを維持する

- ズーマーの燃費は乗り方やカスタムで変化、記録が重要

- エンジン不動時はバッテリー、プラグ、燃料系を順にチェック

ズーマーのパフォーマンス向上とメンテナンス

- ズーマー ボアアップで走りを変える!キット選びと注意点

- ズーマー オイル交換の基本!時期・手順・注意点を解説

- 無限の可能性!ズーマーカスタムパーツの選び方と人気アイテム

- 愛車を長持ちさせる秘訣!ズーマーの日常メンテナンスガイド

- 賢い選択で満足度アップ!ズーマー中古車選びのポイント

- なぜ人気?ホンダ ズーマーが持つ独特の魅力とは

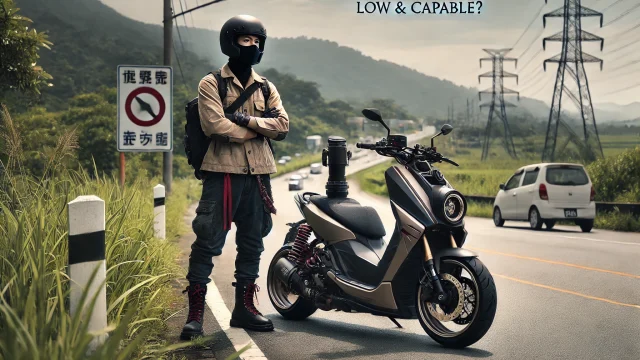

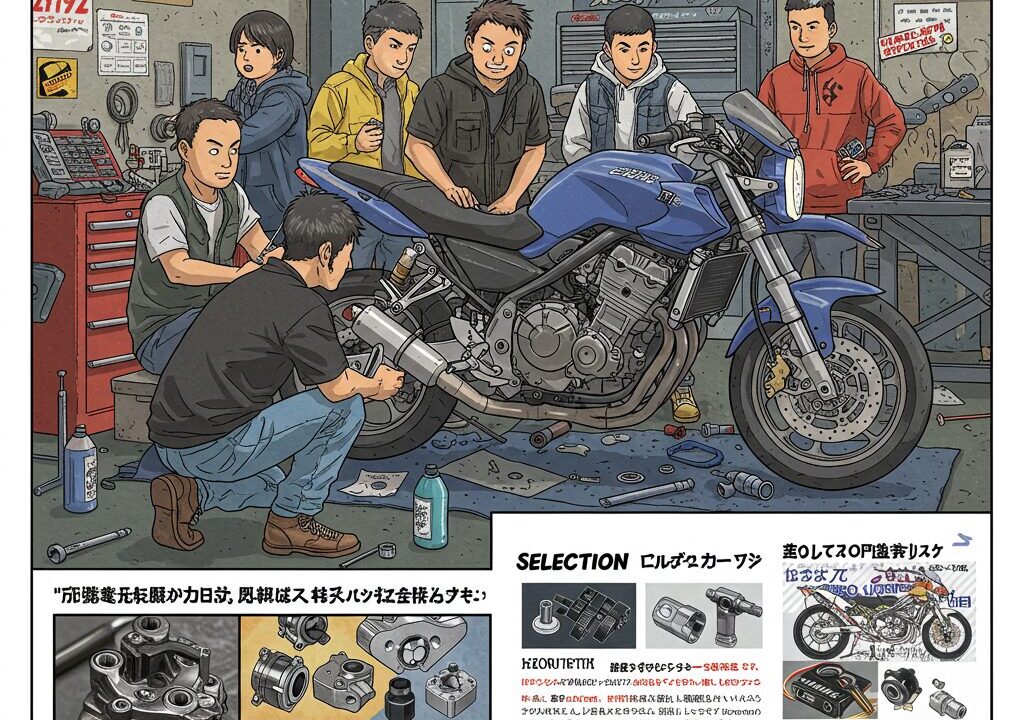

ズーマー ボアアップで走りを変える!キット選びと注意点

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーのボアアップは、排気量を増やしてパワーアップするカスタムの定番です。

- ボアアップキットは多くのメーカーから販売されており、排気量や特性が異なります。

- 作業には専門知識と工具が必要なため、自信がない場合はショップへの依頼が安全です。

ズーマーのボアアップは、原付(50cc未満)の枠を超えて、より力強い走りを楽しみたいオーナーにとって魅力的なカスタムの一つです。標準のAF58型エンジンはパワフルとは言えませんが、ボアアップキットを組み込むことで排気量を増大させ、加速性能や最高速を向上させることが可能になります。市場には様々なメーカーからボアアップキットが販売されており、排気量は60cc台から80ccを超えるものまで多岐にわたります。キットには主にシリンダー、ピストン、ガスケット類が含まれますが、製品によってはピストンリングやピストンピンなどもセットになっています。

キットを選ぶ際には、まず目標とする排気量と性能特性を明確にすることが重要です。街乗りメインであればトルク重視のキット、最高速を求めるなら高回転型のキットなど、用途に合ったものを選びましょう。また、ボアアップに伴い、キャブレターのセッティング変更やマフラー交換、駆動系の調整なども必要になる場合があります。これらの関連パーツも考慮に入れて、トータルでの予算や作業内容を計画する必要があります。信頼できるメーカーやショップの製品を選ぶことも大切です。レビューや評判を参考に、品質やサポート体制を確認しましょう。価格だけでなく、製品仕様や付属品、加工の要否などをしっかり比較検討することが後悔しないキット選びのポイントです。

ボアアップ作業はエンジン内部に関わるため、相応の知識と技術、そして専用工具が必要です。シリンダーの取り外し・取り付け、ピストンの組み込みなど、正確な作業が求められます。特に、シリンダーヘッドやクランクケースへの加工が必要なキットもあり、難易度はさらに上がります。作業に自信がない場合や、必要な工具が揃っていない場合は、無理せずバイクショップに依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、プロによる確実な作業で安全性を確保でき、トラブルのリスクも低減できます。ショップによっては、持ち込みキットの取り付けに対応してくれる場合もありますが、事前に連絡して確認しましょう。

ボアアップを行うと、排気量が50ccを超えるため、原付免許では運転できなくなり、小型限定普通二輪免許以上が必要になります。また、ナンバープレートも原付(白色)から変更(黄色またはピンク色)し、自賠責保険や任意保険の区分変更手続きも必要です。これらの法的な手続きを怠ると、無免許運転や法律違反となり、厳しい罰則を受けることになります。ボアアップは自己責任で行うカスタムであり、車両の耐久性や寿命に影響を与える可能性も理解しておく必要があります。安全運転を心がけ、法令を遵守することが、カスタムを楽しむ上での大前提となります。

ボアアップ後のエンジンは、慣らし運転が必要です。メーカー指定の方法に従い、一定期間は急加速や高回転を避け、エンジン内部の部品を馴染ませることが重要です。慣らし運転を丁寧に行うことで、エンジンの性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすことができます。また、ボアアップによって発熱量が増加するため、オイル管理もよりシビアになります。定期的なオイル交換はもちろん、オイルクーラーの追加なども検討すると良いでしょう。完成後の試走では、異音やオイル漏れがないかなどを十分にチェックし、安全を確認してから本格的な走行に移りましょう。ボアアップはズーマーのポテンシャルを引き出す魅力的なカスタムですが、メリット・デメリット、法的な問題を十分に理解した上で、計画的に進めることが大切です。

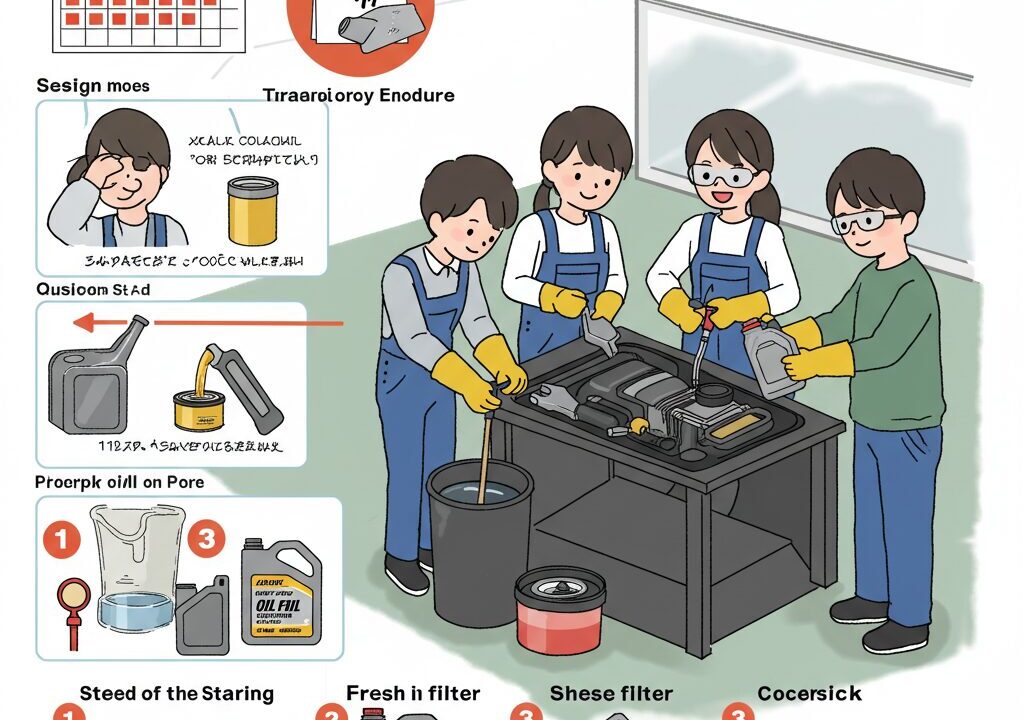

ズーマー オイル交換の基本!時期・手順・注意点を解説

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーのオイル交換は、エンジンの寿命を延ばすために最も重要なメンテナンスです。

- 交換時期の目安は走行距離(例: 1000km毎)または期間(例: 半年毎)です。

- 正しい手順と適切な工具、オイルを選べば、DIYでも比較的簡単に行えます。

ホンダ ズーマー(AF58)のエンジンオイル交換は、愛車のコンディションを良好に保ち、長く乗り続けるために欠かせない基本的なメンテナンス作業です。エンジンオイルは、エンジン内部の潤滑、冷却、洗浄、密封、防錆といった重要な役割を担っています。使用するうちに劣化し、汚れが溜まっていくため、定期的な交換が必要不可欠です。適切な時期に交換を怠ると、エンジン性能の低下、燃費の悪化、異音の発生、さらにはエンジンの焼き付きといった深刻なトラブルにつながる可能性があります。

オイル交換の時期については、メーカー推奨の基準がありますが、一般的には走行距離で1000km〜3000kmごと、または期間で半年〜1年ごとが目安とされています。ただし、走行状況(シビアコンディションなど)や使用するオイルの種類によっても最適な交換サイクルは異なります。自分のズーマーの走行距離や使用状況を考慮し、定期的にオイルレベルゲージで量と汚れ具合をチェックする習慣をつけることが大切です。オイルの色が真っ黒になっていたり、量が規定値より減っていたりする場合は、早めの交換をおすすめします。特に中古で購入した車両や、しばらく乗っていなかった車両は、まずオイル交換を行うのが安心です。

ズーマーのオイル交換作業自体は、比較的簡単な部類に入ります。必要なものは、新しいエンジンオイル(ホンダ純正推奨オイルや、バイク用4サイクルオイル MAまたはMB規格、粘度は10W-30が一般的)、ドレンボルト用のメガネレンチまたはソケットレンチ(サイズを確認)、オイルを排出するための廃油処理箱、オイルジョッキ、ウエス(布)、そして新しいドレンワッシャー(パッキン)です。ドレンワッシャーは潰れることで密閉性を高めるため、オイル交換ごとに新品に交換するのが基本です。オイルフィルター(ストレーナー)も同時に清掃するとより効果的です。

具体的な手順としては、まずエンジンを数分暖機運転してオイルを温め、抜けやすくします。次に、車体を安定させ、エンジンの下にあるドレンボルトの位置を確認します。廃油処理箱をドレンボルトの下に置き、レンチを使ってドレンボルトを緩めて外します。この際、オイルが勢いよく飛び出すことがあるので注意が必要です。また、火傷しないようにエンジンやマフラーが冷めてから作業しましょう。オイルが抜けきるまでしばらく待ちます。オイルが抜けたら、ドレンボルト周辺をウエスで綺麗に拭き取り、新しいワッシャーを装着したドレンボルトを規定トルクで締め付けます。締めすぎるとネジ山を破損する可能性があるので注意が必要です。

次に、オイルレベルゲージ(フィラーキャップと一体型)を外し、オイルジョッキを使って新しいエンジンオイルを規定量(取扱説明書で確認、通常0.6L程度)注入します。入れすぎるとエンジンの不調につながるため、レベルゲージで量を確認しながら慎重に行いましょう。レベルゲージのH(上限)とL(下限)の間にオイルレベルがあればOKです。オイルを入れたらレベルゲージをしっかりと締め、数分間エンジンを始動させてオイルを循環させます。エンジン停止後、数分待ってから再度オイルレベルを確認し、必要であれば補充します。最後に、ドレンボルトからのオイル漏れがないかを確認して作業完了です。抜いた古いオイルは、自治体のルールに従って適切に処理しましょう。廃油処理箱を利用すると便利です。

無限の可能性!ズーマーカスタムパーツの選び方と人気アイテム

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーはカスタムベースとして非常に人気があり、豊富なパーツが流通しています。

- 外装、吸排気系、駆動系、足回りなど、様々なジャンルのカスタムが楽しめます。

- パーツ選びでは、自分の目指すスタイルや性能、予算、適合性を考慮することが重要です。

ホンダ ズーマーの最大の魅力の一つは、その高いカスタム性にあります。むき出しのフレーム構造は、パーツの交換や追加が比較的容易で、オーナーの個性を反映させやすいデザインとなっています。市場には、国内外の様々なメーカーやショップから、多種多様なカスタムパーツが販売されており、その選択肢は無限大と言っても過言ではありません。外装パーツで見た目を大きく変えることから、エンジンや吸排気系をチューニングして走行性能を向上させることまで、自分の好みや目的に合わせて自由にカスタマイズを楽しむことができます。

カスタムパーツを選ぶ際には、まず自分がどのようなズーマーにしたいのか、具体的なイメージを持つことが大切です。例えば、「ローダウンしてスタイリッシュに決めたい」「ミリタリーテイストで無骨な雰囲気にしたい」「パワーアップしてキビキビ走るようにしたい」など、目指す方向性を定めましょう。次に、そのイメージを実現するために必要なパーツをリストアップします。外装系であれば、ハンドル、シート、ヘッドライト、ウインカー、フェンダーレスキット、ステップボードなどがあります。性能向上を目指すなら、マフラー、エアクリーナー、CDI、ハイスピードプーリー、強化ベルト、ボアアップキットなどが候補になります。

パーツ選びで重要なのは、適合性の確認です。ズーマーにはキャブ車(AF58初期型)とFI車(インジェクション車)があり、モデルによって適合するパーツが異なる場合があります。特にエンジン関連や電装系のパーツは注意が必要です。購入前には、必ず自分のズーマーの年式や型式に対応しているか、商品説明や適合情報をよく確認しましょう。また、パーツの品質や信頼性も考慮すべき点です。安価なパーツには品質が低いものや、取り付け精度が悪く加工が必要な場合もあります。有名メーカーや信頼できるショップの製品を選ぶ、レビューや口コミを参考にするなどして、慎重に選びましょう。通販サイトを利用する場合は、在庫状況や納期、送料、返品・交換の条件なども確認しておくと安心です。

人気のカスタムとしては、まず手軽に始められるハンドル交換やシート交換が挙げられます。ハンドルを低くしたり、幅広のものにしたりするだけで、ライディングポジションや見た目の印象が大きく変わります。シートも、デザイン性の高いものや、足つき性を改善するローダウンシートなど、様々なタイプが販売されています。マフラー交換も定番カスタムの一つで、見た目の変化だけでなく、排気音や走行性能にも影響を与えます。ただし、音量が大きすぎるマフラーは規制対象となる場合があるので注意が必要です。足回りでは、ローダウンサスペンションやロングホイールベースキット(ロンホイ)が人気です。車高を下げたり、ホイールベースを延長したりすることで、独特のロースタイルを演出できますが、乗り心地や操縦安定性に影響が出ることも理解しておきましょう。

パーツの取り付けは、ボルトオンで比較的簡単にできるものから、配線加工や車体加工が必要な難易度の高いものまで様々です。自分のスキルレベルに合わせて、無理のない範囲でカスタムを楽しむことが大切です。自信がない作業や、安全に関わる重要な部分(ブレーキなど)のカスタムは、プロのいるバイクショップに依頼するのが賢明です。カスタムには費用もかかります。予算を決め、優先順位をつけて計画的に進めることが、満足度の高いカスタムを実現するコツです。無料の会員登録でお得な情報を得られるショップや、お気に入り機能でパーツを比較検討できる通販サイトなどを活用するのも良いでしょう。様々なパーツを組み合わせて、世界に一台だけのオリジナルズーマーを作り上げる楽しみを、ぜひ味わってみてください。

愛車を長持ちさせる秘訣!ズーマーの日常メンテナンスガイド

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーを安全・快適に乗り続けるためには、日常的な点検とメンテナンスが不可欠です。

- 特にチェックすべきは、タイヤ、ブレーキ、灯火類、オイルレベルなどです。

- 簡単な点検や整備は自分で行い、異常を感じたら早めにショップに相談しましょう。

ホンダ ズーマーを安全かつ快適に、そして長く乗り続けるためには、日頃からの点検と適切なメンテナンスが非常に重要です。バイクは自動車と比べて、各部の状態が走行の安全性に直結しやすい乗り物です。特にズーマーのような原付スクーターは、日常の足として気軽に使われることが多い反面、メンテナンスを怠ってしまうケースも見られます。しかし、定期的なチェックと簡単な整備を行うだけで、バイクのコンディションは大きく向上し、予期せぬトラブルや事故のリスクを減らすことができます。

日常的に行うべき点検項目として、まず挙げられるのがタイヤです。タイヤの空気圧は、乗り心地や燃費、操縦安定性、そしてタイヤ自体の寿命に大きく影響します。月に一度はエアゲージを使って空気圧を測定し、規定値(車体に貼られているラベルや取扱説明書に記載)に調整しましょう。ガソリンスタンドなどで無料で空気を入れることができます。同時に、タイヤの溝の深さ(スリップサインが出ていないか)や、ひび割れ、異物が刺さっていないかなども目視で確認します。タイヤは安全走行の要であり、異常があれば早めの交換が必要です。

次に重要なのがブレーキです。前後ブレーキレバーの遊び(握りしろ)が適切か、握った時にしっかりとした手応えがあるかを確認します。遊びが大きすぎたり、スポンジーな感触だったりする場合は調整や点検が必要です。ブレーキフルードの量や汚れも定期的にチェックしましょう(ディスクブレーキの場合)。ブレーキパッドやブレーキシューの摩耗具合も確認し、残量が少なくなっていれば交換が必要です。ブレーキは命に関わる重要な部分ですので、少しでも異常を感じたら、すぐにバイクショップに相談してください。

灯火類のチェックも欠かせません。ヘッドライト(ハイビーム・ロービーム)、ウインカー(前後左右)、テールランプ、ブレーキランプが正常に点灯・点滅するかを確認します。球切れは整備不良となるだけでなく、夜間走行時の危険や、他の車両からの視認性低下につながります。スイッチ類の操作感に異常がないかも合わせて確認しましょう。また、バッテリーの状態も重要です。セルモーターの回りが弱い、ホーンの音が小さいなどの症状は、バッテリーが弱っているサインかもしれません。長期間乗らない場合は、バッテリー端子を外しておくか、定期的に充電するなどの対策が必要です。

エンジンオイルの量と汚れのチェックも日常的に行いたい項目です。オイルレベルゲージを使って、規定量の範囲内にあるか、色は黒くなりすぎていないかを確認します。オイルはエンジンの血液とも言える重要な役割を果たしているので、適切な管理がエンジンの寿命を左右します。その他、チェーンの張り具合や注油(ズーマーはベルト駆動なので不要)、冷却水の量(水冷モデルの場合)、各部ボルト・ナットの緩みなども、定期的にチェックすると良いでしょう。洗車も立派なメンテナンスの一つです。車体を綺麗にすることで、汚れによる劣化を防ぐだけでなく、普段気づかないような傷や異常を発見するきっかけにもなります。これらの日常点検は、特別な工具がなくても行えるものがほとんどです。走行前に短時間でもチェックする習慣をつけることが、安全で快適なズーマーライフを送るための秘訣です。もし点検中に異常を発見したり、自分での整備に不安がある場合は、迷わずプロのいるバイクショップに連絡し、点検や整備を依頼しましょう。

賢い選択で満足度アップ!ズーマー中古車選びのポイント

- ズーマーの中古車は価格帯が広く、状態も様々なので慎重な見極めが必要です。

- 走行距離、年式、車両の状態(外装、エンジン、足回り)を重点的にチェックしましょう。

- 信頼できるショップ選びや、可能であれば試乗、整備記録の確認も重要です。

個性的でカスタムベースとしても人気のホンダ ズーマーですが、新車価格はやや高めなため、中古車での購入を検討する方も多いでしょう。ズーマーの中古車は、年式や走行距離、カスタムの有無、車両の状態によって価格帯が幅広く、選択肢が豊富です。しかし、その分、購入時には注意深く車両を見極める必要があります。安さだけで飛びつくと、後々修理費用がかさんだり、思わぬトラブルに見舞われたりする可能性もあります。満足のいく中古ズーマーを手に入れるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。

まず基本となるのが、走行距離と年式の確認です。走行距離は、バイクがどれだけ使われてきたかを示す一つの目安になります。一般的に走行距離が少ない方が状態が良いとされますが、メーターが交換されていたり、改ざんされていたりする可能性もゼロではありません。年式も重要で、古いモデルほど経年劣化が進んでいる可能性が高くなります。ズーマーにはキャブレターモデル(初期型 AF58)とインジェクション(FI)モデルがあり、それぞれ特徴が異なります。FIモデルの方が始動性や燃費が良いとされますが、価格は高めになる傾向があります。自分の予算や好みに合わせて、走行距離と年式のバランスを考えましょう。

次に、車両の状態を細かくチェックします。外装については、カウルやフレームに大きな傷や凹み、サビがないかを確認します。特にズーマーはフレームがむき出しなので、転倒によるダメージがないか注意深く見ましょう。事故歴や修復歴の有無も確認したいポイントです。エンジン周りでは、オイル漏れや異音がないかをチェックします。可能であればエンジンを始動させてもらい、スムーズにかかるか、アイドリングは安定しているか、吹け上がりはスムーズかなどを確認しましょう。エンジン始動時に白煙や黒煙が出る場合は、エンジン内部に問題がある可能性があります。

足回りも重要なチェックポイントです。フロントフォークやリアサスペンションにオイル漏れや曲がりがないか、ホイールに歪みがないかを確認します。タイヤの溝は十分残っているか、ひび割れはないかも見ましょう。ブレーキの効き具合や、パッド・シューの残量も確認が必要です。また、ハンドルを左右に切ってみて、引っかかりや違和感がないかもチェックしましょう。カスタムされている車両の場合は、どのようなパーツが使われているか、保安基準に適合しているか(特にマフラーや灯火類)も確認が必要です。純正部品が残っているかどうかも聞いておくと、後々ノーマルに戻したい場合に役立ちます。

信頼できる販売店を選ぶことも、中古車選びで失敗しないための重要な要素です。保証が付いているか、整備記録簿はあるか、購入後のメンテナンスや相談に対応してくれるかなどを確認しましょう。グーバイクやバイクブロスといった中古車情報サイトを活用し、複数のショップや車両を比較検討するのも良い方法です。レビューや評判も参考にしましょう。可能であれば、実際に試乗させてもらうのがベストです。乗り心地や操作性、エンジンのフィーリングなどを自分の体で確かめることができます。焦らず、じっくりと時間をかけて、納得のいく一台を見つけることが、満足度の高い中古ズーマー選びの鍵となります。気になる車両が見つかったら、遠慮せずにショップのスタッフに質問し、疑問点を解消してから購入を決めましょう。

なぜ人気?ホンダ ズーマーが持つ独特の魅力とは

ホンダ:公式

ホンダ:公式- ズーマーの最大の魅力は、他のスクーターにはない個性的でワイルドなデザインです。

- カスタムベースとしての自由度が高く、オーナーの個性を表現しやすい点も人気の理由です。

- 見た目だけでなく、意外と実用性もあり、街乗りでの使い勝手も良好です。

2001年に登場して以来、ホンダ ズーマー(ZOOMER)は多くのバイクファンから根強い支持を集め続けています。その人気の秘密は、従来のスクーターのイメージを覆す、独創的でタフなデザインにあります。一般的なスクーターがボディカウルで覆われているのに対し、ズーマーはスチール製のパイプフレームをあえて露出し、エンジンやタンクといったメカニズムをむき出しにしたネイキッドスタイルを採用しています。このワイルドで無骨なルックスが、他にはない強い個性を放ち、多くのユーザーを惹きつけてやみません。

ズーマーのデザインは、単に奇抜なだけではありません。太い前後タイヤやデュアルヘッドライト(丸目2灯)なども、そのタフなイメージを強調しています。発売当初は若者を中心に人気を集めましたが、その個性的なスタイルは世代を超えて愛され、現在では幅広い層のファンを獲得しています。街中で見かけると、思わず目で追ってしまうような存在感があり、所有する喜びを感じさせてくれるバイクと言えるでしょう。カラーバリエーションも豊富で、定番色から限定色まで、様々なモデルが登場してきました。

デザインと並んでズーマーの大きな魅力となっているのが、その高いカスタム性です。シンプルな構造ゆえに、パーツの交換や追加が比較的容易で、カスタムパーツも非常に豊富にラインナップされています。ハンドル、シート、マフラーといった定番パーツから、ローダウンキット、ロングホイールベース化キット(ロンホイ)、エンジンチューニングパーツまで、まさに無限大の可能性があります。オーナーは自分の好みやライフスタイルに合わせて、自由にズーマーをカスタマイズし、世界に一台だけのオリジナルマシンを作り上げることができます。SNSやバイクイベントなどでは、個性あふれるカスタムズーマーが数多く見られ、オーナー同士の交流も活発です。

見た目のインパクトが強いズーマーですが、意外と実用性も兼ね備えています。シート下の広大なスペースは、一般的なスクーターのメットインスペースとは異なりますが、工夫次第で様々な荷物を積載できます。オプションのラゲッジネットやボックスを取り付ければ、積載能力はさらに向上します。フラットで広いフロアスペースも、荷物を置いたり、ライディングポジションの自由度を高めたりするのに役立ちます。エンジンは50cc(原付一種)なので、パワフルとは言えませんが、街乗りでのストップ&ゴーは軽快で、燃費性能も比較的良好です。取り回しも楽なので、日常の足としても十分に活躍してくれます。

もちろん、ズーマーにも弱点がないわけではありません。シート下のスペースは雨ざらしになるため、濡れて困るものは積めません。シート高がやや高めなので、小柄な方には足つき性が気になるかもしれません。また、カスタムに費用がかかりがちという側面もあります。しかし、そうした点を差し引いても、ズーマーが持つ唯一無二のデザイン、カスタムする楽しみ、そして街乗りでの使い勝手の良さは、多くの人々を魅了し続ける大きな理由となっています。新車販売は終了してしまいましたが、中古車市場では依然として高い人気を誇っており、その魅力が色褪せていないことを証明しています。ズーマーは単なる移動手段ではなく、自己表現のツールであり、ライフスタイルを豊かにしてくれる相棒のような存在なのです。

ズーマーの燃費とトラブルシューティング

- ズーマー 燃費の実際は?計測方法と向上させるコツ

- ズーマー エンジンかからない!原因と対処法を徹底解説

- 備えあれば憂いなし!ズーマーのバッテリー交換時期と方法

- 安全走行の基本!ズーマーのタイヤ交換時期と選び方

- セルがダメでも諦めない!ズーマーのキック始動のコツ

- 歴史を知ればもっと楽しい!ズーマーのモデル変遷と特徴

ズーマー 燃費の実際は?計測方法と向上させるコツ

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーの燃費は、乗り方やメンテナンス状況、カスタム内容によって大きく変動します。

- 実燃費を知るには、満タン法で給油量と走行距離を記録するのが確実です。

- 急発進・急加速を避けるエコドライブや、適切なメンテナンスで燃費向上を目指せます。

ホンダ ズーマー(ZOOMER)を所有している方や、これから購入を検討している方にとって、燃費性能は気になるポイントの一つでしょう。原付スクーターは一般的に燃費が良いイメージがありますが、ズーマーの実際の燃費はどうなのでしょうか。メーカーが公表しているカタログ燃費(定地燃費値など)は、特定の条件下で測定された理想的な数値であり、実際の走行条件での燃費(実燃費)とは異なる場合がほとんどです。ズーマーの実燃費は、オーナーの乗り方や走行環境、車両のメンテナンス状況、さらにはカスタムの有無によって大きく変動します。

一般的に、ズーマーの実燃費はリッターあたり30km台後半から50km程度と言われることが多いようです。インターネット上のレビューサイト(みんカラなど)や個人のブログを見ると、多くのオーナーが燃費記録を公開しており、非常に参考になります。キャブレターモデルよりもインジェクション(FI)モデルの方が燃費が良い傾向にあります。また、ノーマル状態に近い車両の方が、カスタムされた車両(特にボアアップやマフラー交換など)よりも燃費が良い場合が多いです。しかし、これらはあくまで目安であり、自分のズーマーの正確な実燃費を知るためには、実際に計測してみるのが一番です。

実燃費を計測する最も一般的な方法は「満タン法」です。まず、ガソリンスタンドで燃料タンクを満タンにします。この時、トリップメーターをリセットして0kmにします(トリップメーターがない場合は総走行距離を記録)。次に、普段通りに走行し、ある程度の距離を走ったら(例えば100km以上)、再びガソリンスタンドで満タンまで給油します。この時に給油した量(レシートに記載)と、走行した距離(トリップメーターの表示)を確認します。「走行距離 ÷ 給油量」を計算することで、リッターあたりの走行距離、つまり実燃費が算出できます。これを数回繰り返して平均値を取ると、より正確な実燃費を把握することができます。燃費記録アプリなどを活用するのも便利です。

ズーマーの燃費を少しでも向上させるためには、いくつかのコツがあります。まず、運転方法を見直すことが効果的です。「急」のつく操作、つまり急発進、急加速、急ブレーキを避けることが基本です。アクセルを穏やかに開け、スムーズな加減速を心がける「エコドライブ」を実践しましょう。一定速度で走行する時間を長くすることも燃費向上につながります。また、不要なアイドリングもガソリンの無駄遣いです。短時間の停車でもエンジンを切る習慣をつけましょう。タイヤの空気圧も燃費に影響します。空気圧が低いと転がり抵抗が増加し、燃費が悪化します。定期的に空気圧をチェックし、規定値を保つことが大切です。

車両のメンテナンス状況も燃費に関わってきます。エンジンオイルが汚れていたり、量が不足していたりすると、エンジンのフリクションロス(摩擦抵抗)が増えて燃費が悪化します。定期的なオイル交換は燃費維持にもつながります。エアクリーナーエレメントが汚れて詰まっていると、吸入空気量が不足し、不完全燃焼を起こして燃費が悪くなることがあります。定期的な清掃または交換が必要です。プラグが劣化していると、点火効率が落ちて燃費が悪化する可能性があります。駆動系(ドライブベルトやウェイトローラーなど)が摩耗していると、エンジンの力が効率よく伝わらなくなり、燃費が悪化することもあります。定期的な点検と消耗品の交換を適切に行うことが、結果的に燃費の維持・向上につながります。カスタムパーツの中には、燃費を悪化させるもの(例:抵抗の大きいマフラーや太すぎるタイヤ)もあるため、燃費を重視する場合はパーツ選びも慎重に行いましょう。

ズーマー エンジンかからない!原因と対処法を徹底解説

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーのエンジンがかからない場合、まずは落ち着いて原因を探ることが重要です。

- 主な原因として、バッテリー上がり、プラグの問題、燃料系のトラブルが考えられます。

- 簡単なチェックや対処法で解決する場合もありますが、無理せずショップに相談も検討しましょう。

ある日突然、愛車のホンダ ズーマーのエンジンがかからなくなってしまった…そんな経験は、バイク乗りなら誰しもが焦る瞬間です。特に通勤や通学で毎日使っている場合、非常に困ってしまいますよね。しかし、パニックにならず、まずは落ち着いて原因を探ることが解決への第一歩です。ズーマーのエンジンがかからない原因はいくつか考えられますが、代表的なものとしては「バッテリー」「プラグ」「燃料系」のトラブルが挙げられます。これらの要素を順番にチェックしていくことで、原因を特定しやすくなります。

最も多い原因の一つがバッテリー上がりです。セルスイッチを押した時に「カチカチ」と音がするだけでセルモーターが回らない、または回る勢いが非常に弱い場合は、バッテリーが弱っているか、完全に上がってしまっている可能性が高いです。ヘッドライトやウインカーなどの灯火類が暗い、または点灯しない場合もバッテリー上がりが疑われます。長期間乗っていなかったり、寒い時期だったりするとバッテリーは上がりやすくなります。対処法としては、まずバッテリーを充電してみることです。充電器があれば自宅で充電できますが、なければバイクショップに相談しましょう。バッテリー自体が寿命を迎えている場合は、新品への交換が必要です。

バッテリーに問題がない場合、次に疑うべきは点火プラグです。プラグは、ガソリンと空気の混合気に火花を飛ばして燃焼させる重要な部品です。プラグが汚れていたり、摩耗していたり、あるいは「かぶって」湿っていたりすると、正常に火花が飛ばずにエンジンがかからなくなります。プラグレンチを使ってプラグを取り外し、状態を確認してみましょう。先端の電極部分が真っ黒に煤けていたり、オイルやガソリンで濡れていたりする場合は、清掃するか新品に交換します。プラグをエンジンブロックに接触させた状態でセルを回し(またはキックし)、プラグの先端から青白い火花が飛ぶかを確認する「火花チェック」も有効な診断方法です。火花が飛ばない、または弱い場合は、プラグコードやイグニッションコイル、CDI(キャブ車の場合)など、他の電気系統の不具合も考えられます。

バッテリーとプラグに異常が見られない場合は、燃料系のトラブルを疑います。まず基本的なこととして、ガソリンタンクに十分なガソリンが入っているかを確認しましょう。意外とガス欠だったというケースもあります。燃料コックが付いているモデル(主にキャブ車)の場合は、コックがOFFやRES(リザーブ)の位置になっていないか確認します。長期間放置していた車両の場合、キャブレター内部でガソリンが劣化・変質し、通路が詰まってしまうことがあります。この場合、キャブレターの分解清掃(オーバーホール)が必要になります。インジェクション(FI)車の場合は、燃料ポンプの故障も考えられます。キーをONにした時に、タンク付近から「ジー」という燃料ポンプの作動音が聞こえるか確認してみましょう。聞こえない場合は、ポンプや関連するヒューズ、リレーなどの故障が疑われます。

これらのチェックを行っても原因が特定できない場合や、自分で対処するのが難しい場合は、無理をせずにバイクショップに修理を依頼しましょう。特にエンジン内部の故障や複雑な電気系統のトラブルは、専門的な知識と工具が必要です。任意保険にロードサービスが付帯している場合は、利用するのも良いでしょう。エンジンがかからない原因は多岐にわたるため、一つ一つ可能性を潰していくことが大切です。普段から定期的なメンテナンスを心がけ、バッテリーの状態などを気にかけておくことが、突然のエンジントラブルを防ぐ最善の策と言えるでしょう。もしキックペダルが付いているモデルであれば、キックスタートを試してみるのも有効な場合があります。

備えあれば憂いなし!ズーマーのバッテリー交換時期と方法

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーのバッテリー寿命は通常2〜3年ですが、使用状況により異なります。

- エンジンのかかりが悪くなったり、灯火類が暗くなったら交換時期のサインです。

- バッテリー交換は比較的簡単で、適切な工具と手順で行えばDIYも可能です。

ホンダ ズーマーのエンジン始動や灯火類、電装品を動かすために不可欠なバッテリー。しかし、バッテリーは消耗品であり、永久に使えるわけではありません。一般的に、バイク用バッテリーの寿命は2〜3年程度と言われていますが、これはあくまで目安であり、バイクの使用頻度や保管状況、メンテナンス状況によって大きく変動します。定期的なチェックと適切なタイミングでの交換が、突然のバッテリー上がりによるトラブルを防ぎ、快適なズーマーライフを送るために重要です。

バッテリーの交換時期を見極めるサインはいくつかあります。最も分かりやすいのは、セルモーターの回り具合です。エンジンを始動する際に、セルモーターの回る音が以前より弱々しくなったり、「キュルキュル」という音が長く続いたりする場合は、バッテリーが弱っている可能性が高いです。また、ヘッドライトやウインカーといった灯火類が、アイドリング時やエンジン停止時に暗く感じるようになった場合も、バッテリー劣化の兆候と考えられます。ホーンの音が小さくなるのも同様です。テスターを使ってバッテリー電圧を測定するのも有効な方法で、エンジン停止時の電圧が12.4Vを下回るようであれば、充電または交換を検討すべき時期と言えます。

バッテリー交換作業は、手順さえ理解すれば比較的簡単なメンテナンスの一つであり、DIYで行うことも可能です。まず、交換用の新しいバッテリーを用意します。ズーマー(AF58)の適合バッテリー型式は、年式によって異なる場合があるので、必ず自分の車両に適合するものを選びましょう(例: YTZ7Sなど)。バッテリーのメーカーやブランドによって価格や性能が異なりますので、予算や好みに合わせて選びます。純正品以外にも、互換性のある社外品も多く販売されています。通販サイトなどを利用すれば、比較的安価に入手することも可能です。

交換作業に必要な工具は、主にプラスドライバーとマイナスドライバー、そしてバッテリーターミナルを固定しているボルト・ナットを緩めるためのレンチ(スパナやメガネレンチ、ソケットレンチなど、サイズを確認)です。作業を始める前に、必ずバイクのメインキーをOFFにしてください。ズーマーの場合、バッテリーは通常、フロアステップの下あたりに搭載されています。カバーを固定しているネジやクリップを外し、バッテリーが見える状態にします。次に、バッテリー端子を外します。この時、必ずマイナス端子(黒いケーブル、-の刻印)から先に外し、次にプラス端子(赤いケーブル、+の刻印)を外すという順番を守ってください。これは、工具が車体フレームなどに触れてショートするのを防ぐためです。

古いバッテリーを固定しているバンドやステーを外し、バッテリー本体を垂直に持ち上げて取り出します。バッテリー液が漏れる可能性があるので注意しましょう。新しいバッテリーを搭載位置に収め、固定バンドやステーを取り付けます。次に、バッテリー端子を取り付けます。今度は取り外した時と逆の順番で、プラス端子(+)から先に取り付け、次にマイナス端子(-)を取り付けます。各端子がしっかりと固定されていることを確認してください。緩んでいると接触不良を起こし、エンジンがかからなかったり、走行中にエンジンが停止したりする原因になります。最後に、バッテリーカバーを元通りに取り付けて作業完了です。交換後の古いバッテリーは、鉛を含んでいるため、一般ゴミとして捨てることはできません。購入したショップや、バッテリー回収を行っているガソリンスタンド、自治体の指示に従って適切にリサイクル・廃棄しましょう。自信がない場合や、工具がない場合は、無理せずバイクショップに交換を依頼するのが安全です。

安全走行の基本!ズーマーのタイヤ交換時期と選び方

luxeauto・image

luxeauto・image- タイヤはズーマーの安全性と走行性能に直結する重要なパーツです。

- スリップサインの露出、ひび割れ、偏摩耗が見られたら交換時期です。

- タイヤサイズや種類(ノーマル、ハイグリップ等)を理解し、用途に合ったものを選びましょう。

バイクにとってタイヤは、唯一地面と接している非常に重要なパーツです。ホンダ ズーマーの安全な走行、快適な乗り心地、そして軽快なハンドリングは、すべてタイヤの状態に大きく左右されます。タイヤは走行するうちに摩耗し、ゴムも時間とともに劣化していく消耗品です。適切な時期に交換を怠ると、スリップによる転倒のリスクが高まるだけでなく、ブレーキ性能の低下や乗り心地の悪化にもつながります。愛車のズーマーを安全に楽しむために、タイヤの状態を定期的にチェックし、適切なタイミングで交換することが不可欠です。

タイヤの交換時期を見極める最も分かりやすい目安は「スリップサイン」です。スリップサインは、タイヤの溝の底にある盛り上がった部分で、タイヤの摩耗が進んで溝の深さが残り1.6mmになると、トレッド面(接地面)と同じ高さに現れます。タイヤの側面にある△マークの延長線上に複数箇所設けられています。このスリップサインが一つでも露出したら、法規上も使用限界であり、すぐにタイヤ交換が必要です。スリップサインが出る前でも、溝が浅くなってきたと感じたら早めの交換を検討しましょう。雨天時の排水性が低下し、スリップしやすくなります。

摩耗以外にも、タイヤの劣化を示すサインがあります。タイヤの側面やトレッド面に細かいひび割れが発生している場合、ゴムが劣化している証拠です。ひび割れが深くなると、走行中にバースト(破裂)する危険性もあるため、早急な交換が必要です。また、タイヤが部分的に異常に摩耗する「偏摩耗」も交換のサインです。空気圧不足やサスペンションの不具合などが原因で起こることがあります。走行距離だけでなく、製造からの経過年数も考慮しましょう。一般的に、タイヤは製造から3〜5年程度でゴムの硬化が進むと言われています。たとえ溝が残っていても、古いタイヤはグリップ力が低下している可能性があるため、交換を検討するのが賢明です。タイヤの側面には製造年週を示す刻印(例: 4桁の数字で下2桁が年、上2桁が週)があります。

交換するタイヤを選ぶ際には、まず自分のズーマーに適合する正しいサイズを確認する必要があります。タイヤの側面には「120/90-10」のような形式でサイズが表記されています(前輪と後輪でサイズが異なる場合があります)。このサイズ表記に合ったタイヤを選ばなければ、取り付けができなかったり、走行性能や安全性に問題が出たりします。次に、タイヤの種類を選びます。純正装着されているようなノーマルタイヤは、乗り心地や耐久性、価格のバランスが取れており、一般的な街乗りには十分な性能です。よりグリップ力を重視する場合はハイグリップタイヤ、オフロードテイストを楽しみたい場合はブロックタイヤなども選択肢になりますが、それぞれ乗り心地や寿命、価格が異なるため、自分の用途や好みに合わせて選びましょう。様々なタイヤメーカー(ダンロップ、ブリヂストン、IRCなど)からズーマー適合サイズのタイヤが販売されているので、性能や価格、デザインなどを比較検討するのも楽しいでしょう。

タイヤ交換は、専用の工具(タイヤレバー、ビードブレーカー、エアコンプレッサーなど)と技術が必要な作業です。ホイールから古いタイヤを外し、新しいタイヤを組み付ける際には、ホイールリムを傷つけたり、タイヤのビード(ホイールと密着する部分)を損傷させたりしないよう、慎重な作業が求められます。特にチューブレスタイヤの場合は、組み付け後にエア漏れがないかを確認することも重要です。作業に自信がない場合や、必要な工具が揃っていない場合は、無理せずバイクショップに依頼するのが最も安全で確実です。ショップによっては、タイヤの購入と交換作業をセットで行ってくれる場合が多く、廃タイヤの処理も任せられます。工賃はかかりますが、プロによる確実な作業で安全性を確保できます。タイヤは安全走行の根幹をなすパーツですので、状態を常に把握し、適切なタイミングで交換することを心がけましょう。

セルがダメでも諦めない!ズーマーのキック始動のコツ

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーにはキックスターターが装備されており、バッテリー上がり時などに役立ちます。

- キック始動には少しコツが必要ですが、慣れれば比較的簡単にエンジンをかけられます。

- キックでもかからない場合は、バッテリー以外の原因(プラグ、燃料系など)も考えられます。

ホンダ ズーマー(AF58)には、セルスターターに加えて、キックスターター(キックペダル)が標準で装備されています。これは、バッテリーが上がってしまってセルモーターが回らない時や、セルスターター自体が故障した場合でも、エンジンを始動させることができるバックアップ機能として非常に役立ちます。特に、出先で突然バッテリートラブルに見舞われた際には、キック始動の方法を知っていると心強いでしょう。ただし、普段セルでばかりエンジンをかけていると、いざという時にキックでの始動方法が分からなかったり、うまくかけられなかったりすることもあります。キック始動には少しコツが必要ですが、手順を理解して練習しておけば、いざという時に慌てずに対処できます。

まず、キック始動を行う前の準備として、バイクを安定した平らな場所に停め、センタースタンドを立てます。サイドスタンドでは不安定で、キックの際にバイクが倒れてしまう危険性があります。次に、メインキーをONの位置にします。キーをONにしないと、点火系に電気が流れず、いくらキックしてもエンジンはかかりません。FI(インジェクション)モデルの場合は、キーをONにした際に燃料ポンプの作動音が聞こえるか確認しましょう。聞こえない場合は、バッテリーが完全に放電しているか、他の電気系統に問題がある可能性も考えられます。

準備ができたら、キックペダルを手や足で引き出します。ペダルは折りたたみ式になっています。キックペダルに足をかけ、ゆっくりと数回踏み下ろして、ピストンの位置を探ります。ペダルが少し重くなる(圧縮を感じる)ポイントがあるはずです。この「圧縮上死点」と呼ばれる少し手前の位置から、一気に体重を乗せて、力強く、かつ素早くペダルを踏み下ろすのがコツです。中途半端な力で蹴ったり、ゆっくり踏み込んだりしても、クランクシャフトを十分に回転させることができず、エンジンはかかりにくいです。蹴り下ろす際は、ペダルの根本ではなく、先端に近い部分を踏むと力が入りやすいでしょう。

キャブレターモデルのズーマーの場合、特に寒い時期やエンジンが冷えている時は、チョークレバー(ハンドル左側にあることが多い)を引いて、混合気を濃くするとかかりやすくなります。エンジンがかかったら、しばらく暖機運転をしてからチョークを戻しましょう。FIモデルにはチョークはありません。アクセルは基本的に操作せず、キックと同時に少しだけ開ける程度にとどめるのが良いとされています。アクセルを開けすぎると、混合気が薄くなりすぎて逆にかかりにくくなる(プラグがかぶる原因になる)ことがあります。何度かキックしてもエンジンがかからない場合は、少し時間をおいてから再度試してみましょう。連続してキックしすぎると、プラグがかぶってしまうことがあります。

もし、キックをしてもペダルがスカスカで手応えがない場合は、エンジン内部の圧縮が抜けているなど、別の問題が考えられます。逆に、ペダルが異常に重くて踏み下ろせない場合は、エンジン内部で何かが焼き付いていたり、固着していたりする可能性もあります。バッテリーが完全に上がっている状態でも、キックでエンジンがかかれば、しばらく走行することでバッテリーがある程度充電される場合もあります。ただし、バッテリー自体の寿命や、充電系統(ジェネレーターやレギュレーター)に問題がある場合は、走行しても充電されないか、すぐにまた上がってしまいます。キックでもエンジンがかからない、またはかかりにくい状態が続く場合は、バッテリー上がり以外の原因(プラグの劣化、燃料供給の問題、エンジンの不調など)も考えられるため、バイクショップに点検を依頼することをおすすめします。キック始動はあくまで緊急時の手段として捉え、根本的な原因解決を図ることが重要です。

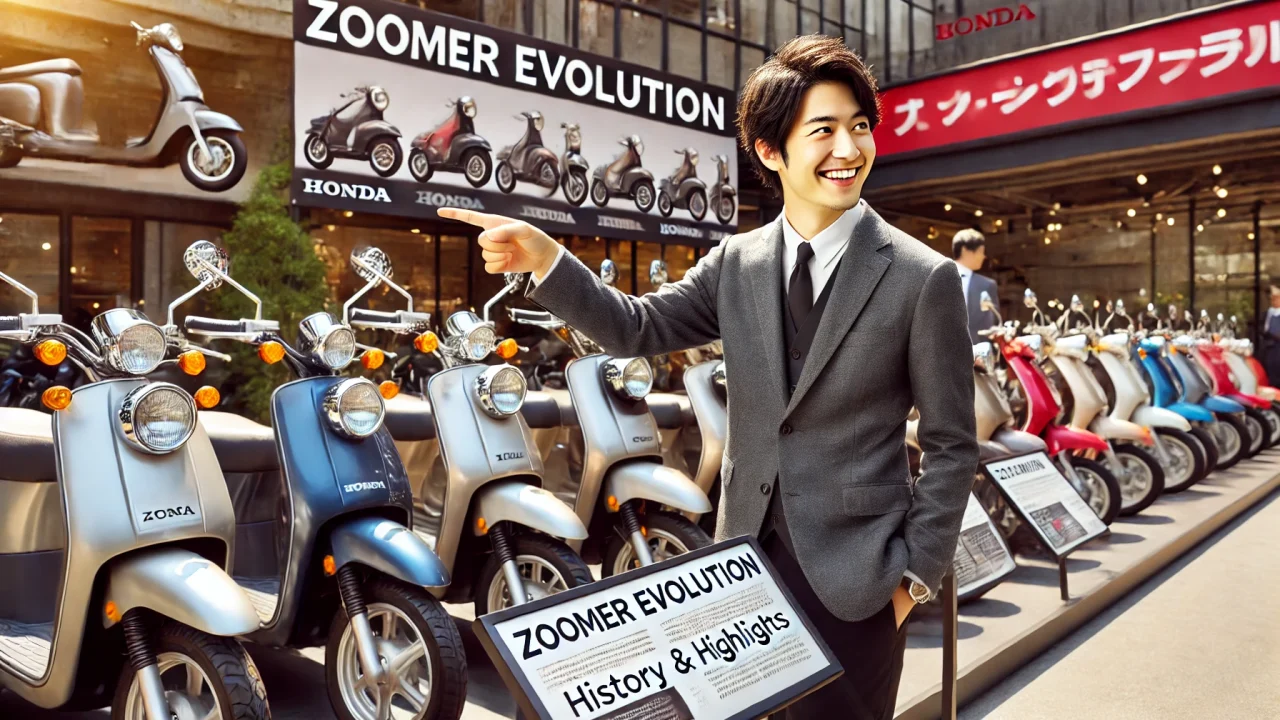

歴史を知ればもっと楽しい!ズーマーのモデル変遷と特徴

luxeauto・image

luxeauto・image- ズーマーは2001年に登場し、長年にわたり生産された人気モデルです。

- 大きく分けてキャブレターモデル(前期AF58)とFIモデル(後期AF58)が存在します。

- カラーバリエーションや細かな仕様変更など、年式による違いがあります。

ホンダ ズーマー(ZOOMER)は、2001年6月に発売され、その斬新なデザインとカスタム性の高さから、瞬く間に人気モデルとなりました。約16年間という長きにわたり生産され、多くのライダーに愛されましたが、排出ガス規制の影響などもあり、2017年に惜しまれつつ生産終了となりました。しかし、中古車市場では今なお高い人気を誇り、その魅力は色褪せることがありません。ズーマーの歴史を振り返ると、いくつかのモデルチェンジや仕様変更が行われており、年式によって特徴が異なります。これらの変遷を知ることで、中古車選びの参考になったり、自分の愛車への理解が深まったりするでしょう。

ズーマーの型式は一貫して「AF58」ですが、その歴史は大きく二つの世代に分けることができます。それは、燃料供給方式の違いによる「キャブレターモデル」と「フューエルインジェクション(FI)モデル」です。2001年の発売当初から2007年頃まで生産されていたのがキャブレターモデルです。キャブレターは、空気とガソリンを混合してエンジンに送り込む古典的な装置で、構造が比較的シンプルで、セッティング変更などのカスタムがしやすいという特徴があります。一方で、気温や標高などの環境変化の影響を受けやすく、始動性や燃費の面ではFIに劣るとされます。当時のズーマーのワイルドなイメージと相まって、キャブ車特有のフィーリングを好むファンも少なくありません。

2007年10月のマイナーチェンジで、ズーマーは環境性能向上などを目的に、燃料供給方式をキャブレターからPGM-FI(プログラムド・フューエルインジェクション)に変更しました。これが後期型となるFIモデルです。FI化により、コンピューターが常に最適な燃料噴射量を制御するため、始動性が大幅に向上し、特に寒い時期でもスムーズにエンジンがかかるようになりました。また、燃焼効率が改善され、燃費性能も向上しています。環境性能にも優れており、排出ガス規制にも対応しています。外観上の大きな違いは少ないですが、FIモデルにはエンジン周りにセンサー類が追加されていたり、燃料タンク下に燃料ポンプが設置されていたりします。カスタムパーツによっては、キャブ車用とFI車用で適合が異なる場合があるので注意が必要です。

これらの大きな変更点以外にも、ズーマーはその歴史の中で、毎年のようにカラーバリエーションの変更や追加が行われてきました。定番のブラック、ホワイト、イエローなどに加え、迷彩柄(カモフラージュグリーン)や、オレンジ、ブルー、レッドなど、個性的なカラーリングが数多く登場しました。限定モデルや特別仕様車なども発売され、コレクション的な価値を持つモデルも存在します。細かな仕様変更としては、シートのデザインや素材、エンブレムのデザイン、一部パーツの色などが変更された例があります。例えば、初期モデルはシートフレームが黒色でしたが、途中からシルバーに変更されたりしています。これらの違いは、中古車を選ぶ際の判断材料の一つにもなります。

中古でズーマーを選ぶ際には、キャブ車とFI車のどちらにするか、という点がまず大きな選択肢となります。始動性や燃費、扱いやすさを重視するならFIモデル、キャブレターのフィーリングやカスタムの自由度を求めるならキャブモデル、といったように、自分の好みや使い方に合わせて選ぶと良いでしょう。一般的に、FIモデルの方が年式が新しく、中古車価格も高めになる傾向があります。どちらのモデルを選ぶにしても、車両の状態をしっかりと確認することが最も重要です。年式やモデルの違いだけでなく、走行距離やメンテナンス履歴、カスタム内容などを総合的に判断して、納得のいく一台を見つけることが大切です。ズーマーの歴史を知ることで、単なる移動手段としてだけでなく、時代の流れと共に進化してきたバイクとしての魅力をより深く感じることができるでしょう。

まとめ:ホンダ ズーマーの全てを知り、最高のバイクライフを送るために

- ズーマーのボアアップはパワー向上が魅力だが、免許区分変更や手続き、リスクも伴うため慎重な検討が必要。

- オイル交換は1000km~3000km毎または半年~1年毎を目安に、適切なオイルと手順で実施することが重要。

- カスタムパーツは豊富だが、目的、予算、適合性を考慮し、信頼できる製品を選ぶこと。取り付けは無理せずプロに依頼も。

- 日常メンテナンス(タイヤ、ブレーキ、灯火類、オイル)は安全の基本。簡単なチェックを習慣化し、異常は早めに専門家へ。

- 中古車選びは走行距離、年式、車両状態(エンジン、外装、足回り)を細かくチェックし、信頼できるショップ選びと試乗が鍵。

- ズーマーの魅力は独特のデザインと高いカスタム性。年式による違い(キャブ/FI)も理解して選ぶと良い。

- 燃費は乗り方や整備で変動。満タン法で実燃費を把握し、エコドライブとメンテナンスで向上を目指せる。

- エンジン不動時はバッテリー、プラグ、燃料系を順にチェック。簡単な対処で解決しない場合はショップへ相談。

- バッテリー寿命は約2~3年。始動性低下や灯火類の暗さが交換サイン。交換手順はマイナス端子から外し、プラス端子から付ける。

- タイヤ交換はスリップサイン、ひび割れが目安。適合サイズを確認し、用途に合った種類を選び、安全のため交換はプロ推奨。

- キック始動はバッテリー上がり時に有効。センタースタンドを立て、圧縮を感じてから一気に踏み込むのがコツ。

- ズーマーはキャブ車(前期)とFI車(後期)があり、始動性や燃費、カスタム性に違いがある。歴史を知ると愛着が深まる。

こんにちは、バイク大好き運営者です。最後までズーマーの記事をお読みいただき、本当にありがとうございます!

ズーマーって、本当に不思議な魅力を持ったバイクですよね。初めて見た時の「なんだこのバイク!?」という衝撃は今でも忘れられません。フレームむき出しのデザインは、最初は戸惑うかもしれませんが、見慣れてくると、そのシンプルさやカスタムの自由度の高さにどんどん惹かれていきます。

この記事では、ボアアップのようなディープなカスタムから、オイル交換やタイヤ交換といった基本的なメンテナンス、そして燃費やトラブルシューティングまで、ズーマーに関する情報を幅広く網羅してみました。まるで、ズーマーの取扱説明書であり、同時にカスタムのアイデア帳、そして困った時の駆け込み寺のような存在になれたら嬉しいな、と思いながら書きました。

特に、エンジンがかからない時なんて、本当に焦りますよね。でも、原因を探るポイントを知っていれば、意外と簡単なことで解決することもあります。バッテリーなのか、プラグなのか、それともガソリンなのか…一つ一つ確認していく作業は、まるで探偵のようで、解決できた時の喜びは格別です(笑)。もちろん、手に負えない時は、迷わずプロのショップを頼ってくださいね。

ズーマーは、ただ乗るだけでなく、「いじる」楽しみも大きいバイクです。この記事が、あなたのズーマーライフをより豊かに、そして安全にするための一助となれば、これ以上の喜びはありません。

ぜひ、あなただけの最高のズーマーを作り上げ、素敵なバイクライフを送ってください!応援しています!